アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

BARどれすでん。ドイツの古都の名前を冠した老舗のBARが、新宿の繁華街にある。

待ち合わせ場所として有名な「新宿アルタ」の裏手の通り。夜になると白く光る「どれすでん」の看板を見かけたことがある人もいるかもしれない。

酒場が無数にあり、競争が激しい新宿で、終戦まもない1952年から72年間、営業を続けてきたBARどれすでん。人通りの多い通りから、地下に続く階段をのぞきこんでも、店内の様子は全くわからない。とにかく、初めての客にとって、入りづらい店なのだ。

昭和・平成・令和。時代をまたいできた古きBARが、ついに幕を下ろす。7月31日、入居しているビルが老朽化によって取り壊されるためだ。別の場所に移転したり、同じ場所で数年後に再開する予定もない。文字通りの閉店である。

BARという空間に感じた「圧」

BARどれすでんを初めて訪れたのは、20年前くらいだろうか。店の常連だった大学の先輩Sさんに連れていってもらった。

急な階段を下りてドアを開けると、店内は暗くて、何があるのかよく見えなかった。しばらくして目が慣れてくると、右側の壁際にテーブル席が並び、その反対側にカウンターがあるのがわかった。20人は座れそうな長いカウンターだ。

Sさんが当然のようにカウンター席に座ったので、その隣に腰をかけた。Sさんは着物姿の小柄なママと軽く会話を交わす。そして、ボトルキープしてあるウィスキーの水割りを飲み始めた。

「なんでも作ってくれるから、好きなのを作ってもらえば?」

Sさんが私に言った。バーテンも優しい眼差しでこちらを見ている。

でも、そのころの私はいつも居酒屋で飲んでいたので、ウィスキーの名前もカクテルの名前もわからない。なによりも、BARのドリンクの値段がわからない。目の前にはたくさんの酒瓶があるが、どれを選んでいいかわからないのだ。BARという空間の圧を感じた。

こんな場所でくつろげるのか!? BARを楽しめる人を無条件に尊敬した。

結局、どんな酒をオーダーしたのか、詳しいことは覚えていない。カウンターの高い椅子に座って、脚をブラブラさせながら、カクテルをすすった記憶があるだけだ。

初めてのBARは緊張しかなかったが、酒飲みならば、BARごときにひるんでいてはいけない。そう考えて、何度か出稽古のような気持ちでBARどれすでんに行った。

ただ、一人でドアを開ける勇気はなく、いつもSさんと一緒の来店だった。

ある晩、Sさんはおなじみの席で、葉巻を片手に、ウイスキーを口にしていた。当時はいまと違って、どこでもタバコを吸うことができた。どれすでんでも、タバコを吸っている人をたくさん見かけた。だが、葉巻を吸う客はいなかった。

私はそのとき、実世界で葉巻を吸っている人を初めて見た。やはり、BARは敷居が高い・・・。それから、BARから足が遠のいた。

BARと伝言板の共通点

「どれすでんが閉店するよ」

今年の5月ごろ。飲み友達のYさんが教えてくれた。Yさんは20代からどれすでんに通っている常連だ。Yさんから店の様子を聞いているうちに、昔の記憶がよみがえってきた。薄暗い空間に、タバコの紫煙が漂う地下のBAR。

閉店まであと少しとなった7月20日、久しぶりにどれすでんのドアを押した。一人で行く勇気は持てなかったので、Yさんと一緒だ。

Yさんは、ほかの常連たちと挨拶をしながら、どれすでんの閉店を残念がっていた。

「昔は、他の客の連絡先を知らなくても、ここに来れば顔なじみに会うことができた。若いころは、びっくりするほど偉い役職の人とカウンターで話すこともあったね」

当時を懐かしむYさんに、30代の若いバーテンが声をかける。他の常連のNさんの話を持ち出した。

「先週、Nさんがいらっしゃって、Yさんに会いたかったとおっしゃってました」

「私もNさんに会いたかったな。もう会えないと思うと寂しいわね」

そんな会話を横で聞きながら、私は駅の「伝言板」を思い出した。

昭和の時代、人が集まる駅には「伝言板」という名の黒板があった。待ち合わせに会えないとき、この黒板に白いチョークで伝言を記入するのだ。いまでは想像できない、なんともアナログなコミュニケーション方法だ。

いつでもどこでもつながれるわけではない。そういうアナログ特有の性質があるという意味で、伝言板とBARは似ている気がした。

アナログ空間のBARは、ここに来なければ、その雰囲気を味わえない。ビルが取り壊されてしまえば、空間は消えてしまう。ちょっと、もったいないな。ママはどんな気持ちなのかしら?

そう思って、カウンターの中を見ると、和服の袖から、手首に巻きつけた黒い物体が見えた。スマートウォッチをしている!?

アナログな空間に、デジタルな和服ママ。意外な対比が面白く感じられた。不思議とママのしなやかさを感じて、すがすがしい気持ちになった。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

「こういう人たちと一緒にやるのは絶対無理」東大での絶望から将棋ライターの道へ(私と東大駒場寮 10)

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

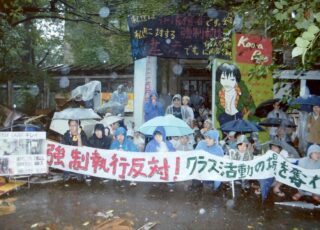

「駒場寮明け渡し」から20年〜写真で振り返る「2001年8月22日」(私と東大駒場寮 9)

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」