隠された苦悩、見えない孤独:社会が見落とす「高学歴難民」の真実

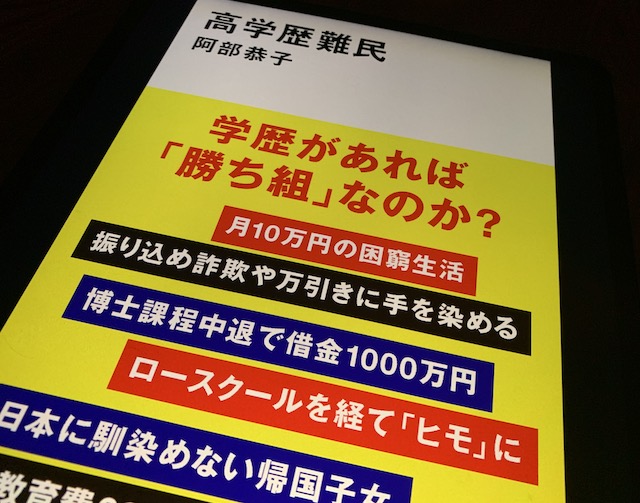

阿部恭子さんの仕事に外れなし。画期的なノンフィクションを書いているすごい書き手だ。彼女の新作『高学歴難民』(講談社現代新書)を読んだ。すばらしいノンフィクション新書だった。

高学歴な人たちの苦悩、ストレス、葛藤が丁寧に書かれている。登場する人たちは、他人がうらやむ学歴を持った、支援の対象にみえない人たち。しかし、間違いなく孤立して病んでいる。

この書籍には、私たちの「隣人」の苦悩が列挙されている。少なくとも、いわゆる高学歴な人たちの近くには「高学歴難民」がいるはずだ。私たちが見て見ないふりをしてきた現実が記されている。

人がうらやむ高学歴な「あの人」は、なぜ自殺したのか。なぜ失踪したのか。なぜ風俗で金を稼いでいるのか。なぜタクシードライバーになったのか?

こういう視点のノンフィクションはありそうでなかった。

「高学歴」以外の選択肢が見つけられない悲劇

高学歴難民たちが、迷走の末に、ふつうの庶民の生活におちついていく場合もある。少ない事例だが、そこもしっかり書かれているのがよかった。

だが、身の丈に合った生活をみつけるまで、時間がすごくかかる。それが高学歴難民なのだろう。学問や勉強は得意だけれど、実社会にでて生きていく気構えがない。稼ぐための智恵と経験が備わっていない。

あるいは、高学歴で富裕な親が、子どもたちにも高学歴をもとめた結果、高学歴難民になる。労働しないでずっと勉強できる経済環境も、高学歴難民を生み出す背景の一つ、ということも書かれている。

そういう人たちは、高学歴を身につけられる恵まれた環境にいる一方で、それ以外の選択肢が見えない。これも一つの牢獄なのだ。

長い歳月をかけて大学院で学んだが、その研究分野で研究者になれなかった。ハイレベルの知識と教養を身につけたが、作家のように知識人として活躍することができなかった。そういう高学歴な人たちは少なくない。

「高学歴の呪縛」をどう解けばいいのか?

難民になって、挫折し、死んでいった者たちが、この本で可視化されている。高学歴信仰、高学歴コンプレックスの家族から、犯罪加害者が出ている、という視点は画期的だ。

最終章では、著者の阿部さんが若いときに出会い、人生に影響を与えた「先生」の話がつづられている。

その「先生」は複雑な家庭環境に翻弄されながらも、高学歴を手にした人物だった。しかし、あることをきっかけに行方知れずになってしまった。この描写が胸をうつ。

「あなたには知識人として生きていく才能と運がなかった。別の世界で生きていけ」

そういう通告をする役割の人がいなくなってしまった。それが高学歴難民の悲劇かもしれない。