ホッピーは演歌だ! 20円の「ダイヤモンド」を入れて飲む

ビールのようでビールじゃない。独特な風味の「ホッピー」を愛飲するようになって20年になる。もともとの名称は「ホップビール」。でも語呂が悪い。なのでホッピーになった、ともいわれる麦芽発酵飲料である。

東京・赤坂の飲料メーカー「ホッピービバレッジ」が戦後間もないころ、麦芽とホップで作った。アルコール度0.8%。占領軍が放出したビールの空き瓶に詰めて売り出したところ、焼酎と割って飲まれるようになった。

ホッピー自体をキンキンに冷やしたうえで、冷たいジョッキに注ぎ、冷たい焼酎と割って飲むのを「三冷(さんれい)主義」と呼ぶ。ビールに比べて低カロリーであることや、痛風の原因とされる「プリン体」を含んでいない点が見直され、ここ数年、大衆酒場の定番飲料となった。

心強いサポーターがいた。船村徹さん。「別れの一本杉」「王将」「矢切の渡し」「風雪ながれ旅」「みだれ髪」など多くの名曲を残した昭和を代表する作曲家である。栃木から上京。音楽学校に入学したものの貧しく新宿でバンドのアルバイトをしながら生計を立てた。

愛飲したのがホッピーだった。「路地裏の酒場で飲んでいると、演歌のメロディーが心に浮かんできた」と語っていた。昨年2月、84歳で鬼籍に入ったが、ときおり書棚から船村さんの著書『演歌巡礼』を取り出しては読んでいる。巷に生き、市井の人々と酌み交わした演歌の大御所。「ホッピーは演歌だ」。表紙の裏に船村さんの力強いサインがしてある。

町はずれの居酒屋で飲むホッピーがうまい

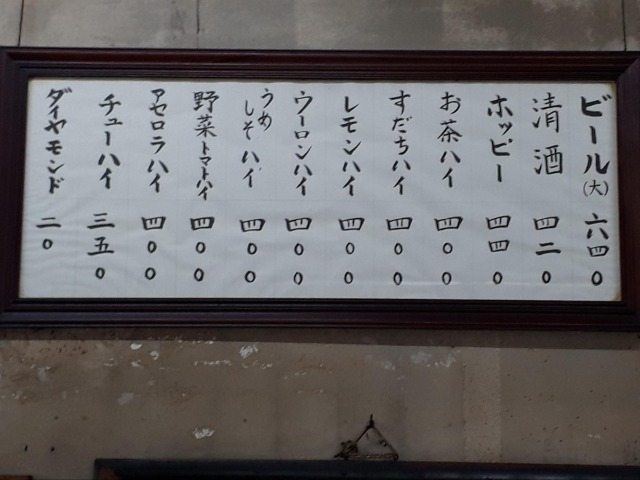

さて本格的なホッピーが飲みたいなあと思ったとき、私が顔を出している店が、東京の東はずれにある。江戸川区松江。創業58年のモツ焼き酒場「六兵衛」だ。荒川や旧江戸川、中川などさまざまな河川に囲まれた東京の低地帯。最近はマンションが増え、人口も急増しているが、やはり都心からは遠い。JR総武線の新小岩駅からバスに乗っていく。

幸か不幸か分からないが、昨今の居酒屋ブームとは対極にある。それは薄汚れた壁、黒光りしたカウンターを見ればわかる。「どうも流行には乗れなくて。でも構いません。店を改装したり、メニューを新しくしたりすると逆にお客さんにしかられちゃうんです」と2代目主人の茂呂丈史(もろたけし)さん(58)は言う。

「ハーフを」。そう頼むとキンキンに冷えた白と黒のホッピーのカクテルが出てきた。ポテサラにウスターソースをかければ、山本リンダ(古いね)じゃないが、もうどうにも止まらない。

さてこの「六兵衛」には珍しいメニューがある。タン、シロ、カシラ、煮込みなど定番メニューの最後に書いてある「ダイヤモンド」。氷である。

元々、ホッピーやチューハイには氷を入れる飲み方はなく、「邪道」という人もいるが、人の好みはさまざま。「氷を入れたい」という客の要望にこたえた。「粋な名前に」というのでダイヤモンド。無料だったが、客から「少しはお金を取ってよ」と言われ、20円になった。

カランと氷が鳴る。しみじみと染みる夜である。

この記事をシェアする

「ひとり飲み」の記事

新宿ゴールデン街の奥で “話す”をデザインするバー

忘れられたカクテル「ギブソン」とチェスの女王

「人間って滑稽でおもしろい」昭和の夜を彩った「裏の世界」の魅力とは?

日本酒の常識を覆す「Rice Wine」 14年「熟成酒」の水源を訪ねて

氷温熟成の奇跡〜16万円の日本酒を味わう

2杯のカクテルを「ひとり」で飲む贅沢 京王プラザホテルの「おひとりさま向けグルメ」

なぜお酒を飲むのか? 外で飲めない今だから考えてみた

精神科医は「薬を出すだけ」アル中の悩みを聞いてくれない(ひとり断酒会 5)

「一緒に治療できる人、誰もいませんか?」医師の言葉が重く響いた(ひとり断酒会 4)