燃え落ちた首里城、6度目の復興に向けて(後編)(沖縄・東京二拠点日記 番外編)

子どもの頃からそこにあるもの

10月31日の火災で大半が焼失した那覇市の首里城。正殿を含め主な建造物は炎に包まれ、那覇の空を照らしたようだった。その1週間後、ぼくは首里城を見に行った。

城壁内には当然、入れないが、遠目からでも無残な姿は見えた。守礼の門をくぐると、いつも数人立っている艶やかな琉装で身を包んだ女性が1人だけいた。ここで一緒に記念写真を撮るのが観光客に人気だ。

まだ20代と思われる彼女は、涙をこらえているようだったが、胸が裂かれるような気持ちです、というようなことを言った。沖縄では胸がわさわさするという言い方をするが、嫌な予感がするという感じだろうか。ショックで言葉があまり出てこないようだった。

進んでいくと民間のガードマンがいて、階段を登って城内に入ることができない。城内に入る歓会門の扉が固く閉められていた。人はまばらにしかいなかったが、大半が中国からの団体観光客だった。さっき駐車場に大型バスが停車しているのを見た。ぼくは沖縄で生まれ育った人に話を聞いてみたかった。

2人連れの女性がいた。片方はマスクをしていたが、涙ぐんでいるのがわかった。2人とも30歳代後半だろう。それまできちんと首里城を見に来たことがなかったが、今回はどうしても行かねばならない気持ちになったそうだ。

子どもの頃からそこにあるもの、だった。近くをクルマで通れば朱色の建物を見上げた。それがいまは無残な姿をさらしている。「なんか胸をえぐられたような気持ち。悲しいとういか、ぽっかりと穴が開いたような」と2人は口を揃えた。あまり話したくなさそうだった。

※関連記事

燃え落ちた首里城、それぞれの思い(前編)~沖縄・東京二拠点日記

首里城とともにあったようなもの

もう1人、私が声をかけた女性は琉球舞踊の踊り手だった。経験は長く、教える立場だ。流派は10数派あるが、一堂に会して首里城内で年に1度、舞った。それができなくなったことはもちろんだが、彼女のような立場からすれば、人生の中で首里城が大きな存在を占めていた。

そのことを滔々と語ってくれた。首里城公園(全体をそう呼ぶ)には12の御獄(うたき)があるが、それのいくつかに参っているという。ぼくは一緒に円覚寺—沖縄を治めた第二尚氏の菩提寺で、城壁の外側にある—に向かって手を合わせた。

「私の琉球舞踊は首里城とともにあったようなものですから、いまは言葉がありません。首里城の中にある御獄をまわって祈るしかありません。火災後は見たくなかったのですが、今日はどうしても見ておかなければと思い、やってきました。1日も早い再建を祈っています。できることは何でもしたいです」と彼女も泣きながら、語ってくれた。

龍潭池ごしの首里城の姿を、ぼくらのような首里の住民が集まり、静かに見ていた。びっくりするくらい静か。目の前の揺らぐ炎を理解できない、言葉にならないでいるのだ。 1992年、復帰20周年の節目に復元されたぴかぴかの首里城を、当時、ぼくは少し距離を持ってつきあっていたと思う。そして27年たったいま、首里城が沖縄の象徴としてこんなに存在感を持っていたなんて、こんな夜がくるまでわからなかった。 その500年にわたる歴史の中で、なんどか焼失したとされる首里城。ぼくたちの歴史的記憶の中では沖縄戦で失われた首里城だった。そして今またしても、失われた首里城の記憶をもった。願わくば新しい世代に、もう一度ぴかぴかの漆塗りの首里城正殿の記憶をもってもらいたい。いまはただどういう風にこの気持ちをあらわしていいのかわからないけれども。FUN OKINAWA 2019年11月6日「ぴかぴかの首里城の記憶」|新城和博のコラム

沖縄を代表する出版社、ボーダーインクの編集長・新城さんが書いたこの文章が、いまの状況に心を痛める沖縄の人たちの心中を代弁しているのではないかと思う。

沖縄のアイデンティティと「場所」

首里城を自室から一望できる知人のマンションのベランダに入れてもらった。40歳代の男性だ。親に夜中に火災を知らされ、カメラマンである彼はバルコニーに出た。直線距離にして600~700メートルしか離れていない。1日中、首里城がそばにあった。

「日本軍が本部を置き、戦時中は爆撃を受けて全焼した。そのときもああだったのかなという思いで2時間ぐらい、家族と一緒に、ただ呆然と焼け落ちる首里城を見ていました」

彼の高校3年になる娘は、生まれたときから首里城があった。365日見ていたから、いつもそこにあったものがなくなってしまったことに悲しみが込み上げてきたという。日常の風景を突然、奪われてしまった思いを引きずりながら、彼女は春から東京の大学に通う。

こんなことを語った友人もいた。40歳代の男性だ。

「首里城はこれで5回も燃えたことになります。ネットには、どうせレプリカだろうという心ない投稿も散見されますが、沖縄戦で首里城の資料が焼失したなかで、古老の記憶や、研究者、赤瓦職人たちが、限られた昭和の再建資料などをもとに苦労してつくりあげた気持ちを思うと、それが一瞬にしてなくなってしまったのですから、そのショックは言い表せないものだと思います。復興の象徴だと思っていた人が多いのです。先人たちの苦労や、彼らの落胆ぶりを思うと言葉になりません。当時の人たちは沖縄を元気づけるために復興に尽力したのですから」

こんなことをいう女性(30歳代女性)がいたことも紹介しておきたいと思う。

「イデオロギーよりアイデンティティという言い方をしたのは、故・翁長雄志前沖縄県知事だけど、首里城も沖縄県民のアイデンティティという言い方には、なんだか違和感があります。沖縄に生まれ育った人も地域(離島等)や世代、環境によって個人個人のアイデンティティはばらばらです。みんな違います。(首里城焼失に)特段の関心を持たない人もいるでしょう。いろいろな沖縄のアイデンティティが存在するというのが大前提だと思います」

アイデンティティという言葉を持ち出すことは間違ってはいないが、それですべてを表現するのはちょっと待ってほしいというのが彼女の言い分だ。沖縄で生まれ育った人に、沖縄のアイデンティティと「場所」を結びつけるとき、辺野古の海を挙げる人もいるだろうし、平和の礎やひめゆり祈念館を挙げる人もいる。または国際通りや牧志市場通りを出す人もいるだろう。そんなものはないという人もいるだろう。言い表せないという言い分もある。嘆く人も、嘆き方も、人それぞれなのだ。

6度目の復興・再建

このアイデンティティを外側から、いかにも、わかりやすく一括りにして、わかったようなふりをするのには気をつけたい。そして、この沖縄のアイデンティティという言葉を、ヤマトの住人であるぼくが取り上げることも不快に思うごく一部の人々もいるだろう。沖縄のアイデンティティを奪ってきたヤマトの人間に触れられなくないという理屈だろう。今後、ましてや沖縄に対する政治的道具にするような臭いを感じさせる国の動きはあってはならないと強く思った。

バルコニーに上がらせてくれた知人の話に戻る。彼が首里城の横に建つ県立芸大を指した。かつて首里城内にあった琉球大学は西原に移転している。

「あそこは沖縄独自の伝統文化を教える日本でも珍しい大学です。日本中から学生が沖縄の伝統工芸や文化を学びに来ている。いまは県外から来ているほうが多いと思う。そういった専門技術を学びながら、彼らが、これから復興の一翼を担うことになるのだろうと思います。ヤマトから来ている学生が、首里城の復興にかかわる。それはすごくいいことだと思う」

そう彼は強調した。6度目の復興・再建はウチナンチュとヤマトンチュが手を取り合って成し遂げる。再建のための有識者会議もすでにスタートしている。

首里城から直線距離にして200~300メートルのとこにあるコンビニエンスストア—上階がマンションになっていて、当日はメディアが殺到した—の屋上にも上がらせてもらった。ヘルメットを被った人たちが、跡形もなくなった正殿付近を歩いているのが肉眼で見える。かすかに何度か嗅いだことがある、火災現場の跡から漂う異臭がした。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

「キラキラした老後」なんて幻想? 定年で「不機嫌な人」にならないために

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

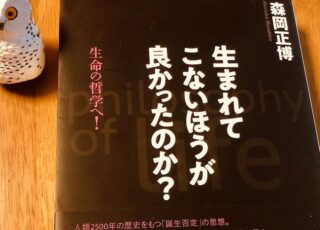

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」