浅草の名物カクテル「デンキブラン」にしびれる

酒よ、分かってくれるのはお前だけだよなあ――。

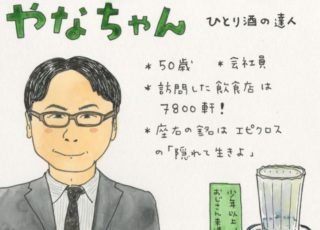

まるで演歌に出てくるようなセリフだが、酒場の片隅でひとり酒を飲んでいると、そんな愚痴を吐きたくなるときがある。ほろり酒、悔し酒、なみだ酒……。グラスに浮かぶ思い出はさまざま。たしかに酒を飲む理由はいろいろあるだろう。

さて、今回は「しびれたくなるとき」に飲む酒の話。東京・浅草の老舗酒場「神谷バー」の名物カクテル「デンキブラン」を紹介する。

「こいつぁなあ、飲み過ぎちまうと腰から下がしびれちまうんだよ」

地元のご老人が、「デンキブラン初心者」とみられる若い女性にそう言って指南しているのを見たことがある。たしかにアルコール度数は30度と40度の2種類あり(昔は45度!)、きついといえばきつい。3杯以上飲むと、腰が抜けてしまうかもしれない。

とろりとした琥珀色の液体。神谷バーの初代社長・神谷傳兵衛が考案し、1882年に誕生した。ブランデーを主体にワインやジン、キュラソーなどを含むが、製造法や配合の割合はいまも秘伝である。ぐいぐい飲むのはNG。ビールをチェイサー代わりにして、ちびちびやるのが流儀とされている。

「デンキブラン」という名前の由来

話を戻す。「しびれたくなるとき」と書いたが、「しびれる」というのは都市伝説にすぎない。デンキブランが生まれたのは「電気」という言葉がモダンな響きを持っていた明治時代。映画館を「電氣館」、わたあめを「電氣あめ」と呼んだようにハイカラなものは「電氣○○」と呼ばれていた。

「電氣ブランデー」とネーミングした傳兵衛のセンスと商才。やがて「デンキブラン」と呼ばれるようになったが、「神谷の酒は本当にビリビリしびれるぞ」とうわさ好きの下町っ子の間で評判となったのである。

うれしいことに神谷バーの開店は午前11時半(定休日は火曜)。常連は30分前には並んでいる。自前の椅子に座っている人もいる。電車に乗ってほぼ毎日通ってくる猛者だそうである。

昔はどうしようもない酔っぱらいが多かった。足をとられてひっくり返り、店から救急車で運ばれる人も少なくなかったという。喜劇役者エノケンや落語家の古今亭志ん朝もなじみ客だった。

それにしても、いともふしぎな味わいの酒。古い伝統的な風物や人情を残しながらも、奇妙に時代の尖端的なものを取り入れ、それを定着させてしまう庶民文化の町、浅草だからこそ似合うのかもしれない。

しばしば浅草に足を運んだ詩人・萩原朔太郎の歌集「ソライロノハナ」(空色の花)を思い出す。大正時代に著された同書の中にある「あさくさ」と題された一連の歌。「神谷のバァにて」と添え書きされた一首にあった。

〈一人にて酒をのみ居れる憐れなる となりの男なにを思ふらん〉

「神谷バー」を訪ねると、いまもぽつんとひとりデンキブランを傾けている男がいる。にぎやかに笑いさざめく客席の中で、彼は何を思っているのだろう。消えゆくものへの哀切や嘆きか。デンキブランのしびれとは、心の奥底から来るのかもしれない。

この記事をシェアする

「ひとり飲み」の記事

新宿ゴールデン街の奥で “話す”をデザインするバー

忘れられたカクテル「ギブソン」とチェスの女王

「人間って滑稽でおもしろい」昭和の夜を彩った「裏の世界」の魅力とは?

日本酒の常識を覆す「Rice Wine」 14年「熟成酒」の水源を訪ねて

氷温熟成の奇跡〜16万円の日本酒を味わう

2杯のカクテルを「ひとり」で飲む贅沢 京王プラザホテルの「おひとりさま向けグルメ」

なぜお酒を飲むのか? 外で飲めない今だから考えてみた

精神科医は「薬を出すだけ」アル中の悩みを聞いてくれない(ひとり断酒会 5)

「一緒に治療できる人、誰もいませんか?」医師の言葉が重く響いた(ひとり断酒会 4)