戦争に翻弄された港湾路線「鶴見臨港鉄道」の記憶~駅名に名を残す近代日本の実業家たち(知られざる鉄道史 7)

新元号発表に注目が集まった今年の4月1日、1924年(大正13年)創業の「鶴見臨港鐵道株式会社」が94年にわたる長い歴史に幕を下ろしました。こう書くと、歴史ある鉄道がまたひとつ廃線に追い込まれたように聞こえますが、実はそうではありません。

「鶴見臨港鐡道」が実際に鉄道事業を行っていたのは80年近く昔のこと。戦後、社名はそのままに不動産売買やビル賃貸事業を中心に事業を展開してきましたが、ついに「東亜リアルエステート株式会社」に改称することになったのです。

かつて同社が運営していた「鶴見臨港鉄道」は、いまも現役です。横浜市鶴見区にある鶴見臨海工業地帯の通勤輸送を担う「JR鶴見線」です。

京浜工業地帯をつくった男

JR東日本の首都圏版路線図で、ひときわ異彩を放つ鶴見線。鶴見駅を起点に海芝浦、大川、扇町と3つの終点に向けて列車が運行されていますが、利用者のほとんどは沿線にある工場への通勤者なので、運行は朝夕が中心です。大川行きに至っては鶴見駅発8時26分から16時53分まで1本も列車がありません。

鶴見線の沿線に広がる京浜工業地帯は、大正から昭和にかけて、実業家・浅野総一郎が設立した東京湾埋立株式会社(現・東亜建設工業)が造成しました。鶴見臨港鉄道は同社の子会社で、国鉄川崎貨物支線から分岐して鶴見駅に連絡する路線を建設し、地域の貨物・旅客輸送を担いました。鶴見駅の鶴見線ホームが離れた位置にあるのは、別会社の路線だった名残です。

戦争に翻弄された鶴見線

埋立地には、旭硝子、浅野セメント(現・太平洋セメント)、日本鋼管(現・JFEスチール)、芝浦製作所(現・東芝)、鶴見曹達(現・東亞合成)など名だたる企業が次々に進出しました。

やがて戦時体制に突入すると一帯は軍需物資の生産拠点となります。軍事上の重要路線に位置付けられた鶴見臨港鉄道は、陸運統制令に基づいて国に買収されることになり、1943年(昭和18年)7月1日をもって国鉄に編入されました。

鶴見臨港鉄道は戦後、路線の返還を国に求めますが認められず、現在も国鉄を引き継いだJRが鶴見線として運行しています。

駅名に宿る先人の想いを巡る

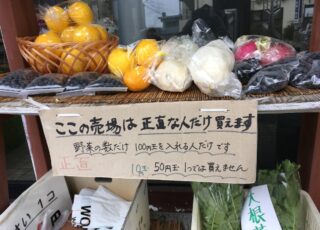

通勤者のいない休日の鶴見線は、まるでローカル線のような静けさです。鶴見駅と国道駅に残る昭和・戦前期の雰囲気を堪能してから、浅野駅から先の埋立地を巡ってみるのもいいでしょう。東芝の工場敷地内にある海芝浦駅は徒歩では行けず、休日の大川駅はほとんど電車がないなど色々な制限があるので、徒歩と電車をうまく組み合わせるのがポイントです。

その時に注目してほしいのが駅名です。「浅野」は埋め立て事業を進めた浅野総一郎、「大川」と「武蔵白石」は、実業家で鶴見港湾鉄道の役員だった大川平三郎と白石元治郎、さらに「安善」は浅野総一郎をバックアップした安田財閥の「安田善次郎」が由来です。彼らの功績も一緒に振り返れば、この土地が近代日本に果たした役割がもっとよく見えるでしょう。

この記事をシェアする

「ひとり散歩」の記事

西日に向かって歩く午後

ソロ花見の魅力——すでに3割の人が「一人で気ままに」楽しんでいる

忠犬タローの町「石岡」はレトロ建築の宝庫だった(地味町ひとり散歩 37)

お笑い芸人との共演を思い出す「草薙」散歩(地味町ひとり散歩 36)

ヤギやウマやザリガニ…都心なのに動物が多い「面影橋」(地味町ひとり散歩 35)

日本最南端の駅「赤嶺」 黒猫がのんびり昼寝する街を歩く(地味町ひとり散歩 34)

「飲む極上ライス」不思議な沖縄ドリンクを「古島」で飲む(地味町ひとり散歩 33)

行徳で見つけた「体がグミになりそうな」滑り台(地味町ひとり散歩 32)

伝説の野外フェスの里「中津川」にリニアがやってくる?(地味町ひとり散歩 31)