世界を二周して見つけた「私の宝石」 女性起業家がインドでジュエリーブランドを立ち上げたワケ

世界中から宝石が集まり、石の加工・生産が盛んなインドの都市・ジャイプール。インド屈指の観光地でもある「宝石の街」で、石竹由佳さんはジュエリーとテキスタイルのブランド「Artisav Jaipur」を立ち上げた。

ジュエリー業界で約20年の経験を積み、ジュエリーの勉強のためにイタリアに留学した。世界一周を2回するほどの旅行好きでもある。仕事に忙殺される中、リフレッシュのつもりで行ったインドでの出会いが、彼女の運命を変えた。

友人の誘いで開いた「展示会」が転身のきっかけに

石竹さんは大学卒業後、日本を代表するジュエリーブランドのミキモトに入社し、販売やマーケティングなどを担当。その後も、ヨーロッパ系のジュエリーブランド数社で働き、知識と経験を積み上げてきた。

だが、ジュエリーの仕事は多忙を極めた。疲れた心を大好きな海外旅行でリフレッシュしていた。その際、自分や友人のために外国のアクセサリーやスカーフを買ってくるのも好きだった。

あるとき、転職の合間で3か月の空きができ、インドを訪れた。いつものようにジュエリーやスカーフを買っていたところ、日本でギャラリーを運営する友人から「うちで展示会をしてみない?」と声をかけられた。

石竹さんは長年ジュエリー業界で働いてきたものの、自ら選んだ商品を販売した経験はなかった。

「最初は『展示会なんて私にできるのかな?』と思いました。私が好きなジュエリーだと思っていても、お金を出してまで買ってくれる人がいるのかなと、不安な気持ちがあって。でも、友人のギャラリーということもあり、気軽な気持ちでやってみたんです」

石竹さんが選んだのは「日常使いできる、ちょっと珍しいジュエリー」だった。

たとえば、アメジストは、日本では色の濃いものが価値が高いとされ、色が出るように加工したものが売れる傾向にある。ところが、石竹さんはインドでの体験から、加工する前のナチュラルな薄い色の石も「美しい」と感じていた。

決まっていた就職をやめて、インドに飛び込んだ

「それまで働いていたハイブランドジュエリーの業界は、大きなお金が動くし、とてもいい経験ができました。でも、自分だったら、もっと日常的に身につけられるジュエリーがほしいとも思っていたんです。そんな感覚でインドの宝石を選んできました」

石竹さんにとってはじめての挑戦だった展示会は好評だった。ほとんどの商品が売れてしまった。なかには、「どこのデパートに行っても同じようなジュエリーしかなくて、ちょっと変わったものがほしかったの。これ、素敵ね」と話すお客さんもいた。

「私と同じように、かわいいって思ってくれる人がこんなにいるんだ、よかったぁって思いましたね。展示会をやる前は不安だったけれど、お客さんの反応が自信になりました。このとき、会社がデザインしたジュエリーを売るより、自分でいいと思ったものを売る方が楽しいかもって思ったんです」

それまで、自分でブランドを立ち上げるなんて考えたことはなかった。しかし、お客さんから「次の展示はいつですか?」と聞かれ、「次もやらなきゃ」と思ったという。

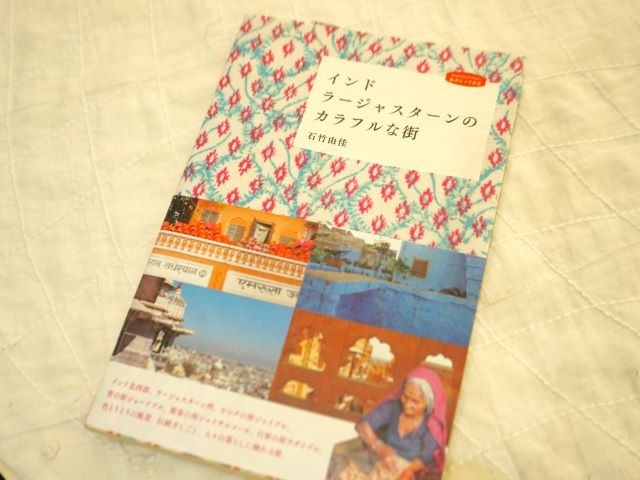

さらに、たまたま展示会を訪れた出版社の方から「インドの本を書きませんか?」と声がかかったことも、石竹さんの背中を押した。

「私は本なんて書いたことないし、文章力ないから無理ですって最初は断ったんですけど。編集者の方がサポートしてくれるっていうことで、おもしろそうだなと思っちゃったんですよね」

石竹さんは世界一周を2回もしたほどの旅好きだ。もともと好奇心の強かった彼女は「おもしろそう」というチャンスに飛び込んでいった。

このときは、数か月後に有名ブランド企業で働くことが決まっていた。だが、自分でブランドをてがけることと本を作ることに強く魅力を感じ、就職は白紙に。「とりあえずやってみて、ダメだったら会社勤めに戻ろう」。そう考えた石竹さんは、ジャイプールがあるラージャスターン州での取材を敢行し、本を完成させた。

「バックパッカー的な、よくあるインドの雑多なイメージではなく、『インドにこんなにかわいい雑貨やアクセサリーがあるんだ』という点に編集者の方は価値を感じてくれたのかもしれません」と石竹さんは振り返る。

ジュエリーだけでなく、洋服のデザインにも挑戦

本作りと同じ時期、石竹さんの運命を変えるもう一つの出来事があった。知り合いのインド人歯科医、ヴィヴェック・チャトルヴェティさんから「一緒にビジネスをやらないか?」と持ちかけられたのだ。

インドでは、デザイナーや縫製工場のオーナーからビジネスの話を持ちかけられて、結局、搾取されてしまう外国人の例もある。しかし、石竹さんは「この人は大丈夫」という直感に近いものを感じたという。

「彼は歯医者としてしっかりとした稼ぎがあって、プラスアルファで何かビジネスをしたいという人でした。これが、服作りの仕事をしているインド人だったら、たぶん一緒にはやらなかったと思います」

こうして、デザイン関係のことは石竹さん、インドでの銀行関係の手続きやコネクション作りはパートナーのヴィヴェックさんが担当する形で、ジュエリーとテキスタイルのブランド「Artisav Jaipur」がスタートした。

石竹さんはインドのテキスタイルにも魅了され、洋服のデザイン・制作も行うようになっていく。

ジュエリーと違い、服作りの経験は一切なかった。「インドの布が好きだから」という気持ちだけで始め、見よう見まねで現地のパターンマスター(洋服の型紙を制作する人)と相談しながら服作りに取り組んだ。次第に他社ブランドの制作も請け負うようになったが、苦労もあった。

「日本から送られてくる仕様書がすごく細かくて。アパレル業界の専門用語も多く、辞書で調べて全部英訳してからインド人に伝えて……と、時間がかかり、最初は本当に大変でした」

インド独特の文化に苦戦「確認しない私が悪い」

インド独特の文化にも苦戦した。インドでは納期に遅れることは日常茶飯事だが、「確認しない方が悪い」という考えがあるようだ。

依頼者は「〇日までに納品して」と言って終わりではない。数日おきに縫製工場に足を運び「ちゃんと見ている」という態度を見せなければいけない。これは外国人に限ったことではなく、インド人同士でも同様だ。

「インドだと目の前にいる人を優先してしまう傾向があって、私が先に依頼していても、別のお客さんが来たらそっちをやってしまうんです。最初は『なんで依頼した通りにやってくれないの?』って思いましたし、何度も何度も催促することには抵抗がありました。日本人の感覚だと遠慮してしまうんですよね。でも、インドの慣習を知っていくうちに、『確認しない私が悪い』と思えるようになったんです。私のメインの仕事は、デザインよりも監視かもしれません(笑)」

スタッフとの関係にも苦労した。インドでは上司と部下の立場がハッキリしており、「世間話はしない、笑顔を見せない、一緒にご飯を食べない」などの注意が必要だ。立場をしっかりと線引きし、ときには厳しく怒る必要があるという。

「ヴィヴェックさんに『厳しくしないと甘くみられるからダメだ』と言われ、心を鬼にして叱ることもあります。ちょっと言いすぎちゃったかな、と私が気にしていても、チラッと見るとすぐにチャイを飲みながら笑ってるんですよね(笑)だから、インド人にはこれくらいでちょうどいいんだと思います。でも、このインドの文化には、なかなか慣れませんでしたね」

インドでビジネスを成功させるためには「日本のやり方を押し付けず、インドの文化を理解することが大事です」と、石竹さんは語る。インドでビジネスに挑戦したものの、あえなく撤退する例も見てきた石竹さん。日本とは環境も人々の考え方も大きく異なるインドでは、柔軟に適応することが最も大事なポイントかもしれない。

「なぜインド?」その答えはまだ旅の途中

石竹さんは、インドの文化に適応しながらビジネスを発展させてきた。最初は日本が拠点だったが、徐々にインドで地盤を固めていった。2017年に法人化し、ジャイプールに土地を購入。2024年にはショールームを併設したホテルが完成した。現在では、ホテルのシェフやマネージャーも含め、約10人のスタッフを抱える。

世界中の国々を旅してきた彼女だが、なぜインドを選んだのだろうか?

「ヨーロッパは、ものづくりのハードルが高いと感じました。一方、インドでは『なんでもできるよ』と、私のやりたいことを積極的に聞いてくれて、事業を始めやすかった。ただ、私自身、なぜインドだったのかはいまだによくわからないんですけど(笑)私がおもしろいと思えるものがあって、ご縁とタイミングがあったのかなと思います」

インドには地域ごとに特色のある布も多く、地方を訪れるたびにテキスタイルの多様性にも魅了されてきた。

石竹さんは、これまで日本や欧米のブランドの依頼で洋服を制作してきたが、今後は自身のブランドを強化していきたいと語る。

「毎年、ジュエリーと洋服のコレクションを出して、海外の展示会に出ることが目標です。本もまた出せたらいいなと思っています。ガイドブックに取り上げられないような小さな街でも、インドには素敵なところがたくさんあるんです。そういった魅力を紹介できたらいいですね」

この記事をシェアする

「ひとりで作る」の記事

物語は何かを「納得」するためにある〜時代小説「編み物ざむらい」横山起也さん

「意識が戻るときに見る光の世界を描きたい」アーティストGOMAの紡ぐ世界(後編)

ドクロをモチーフとする唯一無二の陶芸家の挑戦「陶芸をもっとゆるーく楽しんでほしい」

迷作文学がズラリ! ひとりの切り絵画家が生みだす「笑えるブックカバー」が超人気

「時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?」国会議員に聞いてみた理由

「ひとりで全部できちゃうんじゃない?」映像ディレクターが見つけたウェブシネマの可能性

手芸なんかやって、意味あるの? 猟師さんの話から考えてみた

耳の聞こえない監督が撮った災害ドキュメンタリー「聞こえる人に心を閉ざしていた」

タイムラプスは「四次元の旅」 運とカンが頼りのワクワク感がたまらない