スエードの靴に刻まれた記者人生とぶれないビジョン

『幸福な無名時代』という本がある。後にノーベル文学賞を受賞する作家、ガルシア・マルケスが若き日、まだ記者だった時代に書いたルポルタージュを集めた一冊なのだが、中身は本題と関係ないのでおいておく。問題はタイトルにある。

誰しもに平等に訪れる、まだ何者でもなかった時の幸福な日――。僕にとって象徴的なその日は2012年10月8日だ。

世の中は体育の日で休みだったが、当時、僕が所属していた毎日新聞の大阪科学環境部と社会部はほぼ総出で取材に備えていた。夜にノーベル賞の発表があるからだ。

目玉はiPS細胞で世界に衝撃を与えた京都大学の山中伸弥教授が受賞するか否か。結果はご存知の通り、受賞するのだが、事前の予想では「まだ治療実績もないし、山中さんは若いからまだないだろう」という声が優勢だった。

ひねくれたスエードの靴に一目惚れ

僕も山中取材班ということで夕方に京大集合を命じられていた。夕方に京都大学に来いということは、あとは自由時間として過ごしていいということだと勝手に解釈した僕は京都・四条河原町の一角にある靴屋に立ち寄ろうと決めていた。靴が欲しかったというより、そこに並んだ綺麗な革靴を眺めるのが好きだったのだ。

しかし、である。この日ばかりは眺めて終わりとはいかなかった。その靴は一見すると、ただの黒のシンプルなプレーントゥだが、実はスエードでできていて、普通の革靴のようにつるっと感触ではなく表面がざらついている。

店員自身が履き込んだ靴を見せてくれた。何年も履きこんでいくと、毛羽立ったような独特の風合いある変化をしていくという。

これはいいな、と一目みて思った。普通なのにちょっとひねくれているところが気に入った。決して安い買い物ではないが、丁寧にメンテナンスをしていけば何年も履くことができる。僕は取材道具が詰まったバッグに加えて、靴が入った大きめのショッピングバッグとともに四条河原町からバスに乗って京大に向かうことになった。

名物記者に感化されたとき

我ながら緊張感のかけらもない態度である。京大の一室、ずらりと椅子が並んだ会見場に現れた僕の姿をみて、真っ先にツッコミをいれてきたのが取材班のメーンライターだった須田桃子さんだった。

後にSTAP細胞問題でスクープを連発し、取材の過程を描いたベストセラー『捏造の科学者』でノンフィクションの最高賞の一つ、大宅賞を受賞することになる名物記者だ。当時はブレイク前で、東京から大阪に異動でやってきた無名の一科学記者にすぎなかった。

「石戸くん、何買ったの?」

「靴ですよ。ちょっと立ち寄ったお店で一目惚れというやつです」

「いいな〜。なんか余裕だね。受賞したらどうするの?」

「そのときはそのときっすよ」

そんな話をしながら席につき、打ち合わせを終え、発表の時を待った。待ち時間に彼女はこんなことを語ってくれた。

曰くiPS細胞の取材は長くやってきたから、また東京に異動する前にノーベル賞受賞までは大阪で見届けたい。そのチャンスは多くはないし、こればかりは時の運としか言えないけど、自分がなんとしても取材したいーー。

得てして、できる記者はもっている。その時を最も早く告げてくれたのは、ノーベル賞公式ツイッターだった。スマホでチェックをしていると受賞者のなかに「Shinya Yamanaka」の名前があり、僕は「受賞、とりました」と叫んだ。

他社の記者から「えっ」と驚いたり、「まじかよ」とこれから深夜まで続く仕事を嘆く声があがるなか、ただ一人「やった!!」と手を叩いて喜んでいたのが須田さんだった。

山中さんの業績と言葉を伝える。その仕事を純粋に面白がる姿に、仕事をやらされている感を漂わせる記者との明確な違いがあったように思う。

僕たちは割り振られた通り、予定稿通りの速報を出し、記者会見をさばき、事前に申し込んでいた会見後の単独インタビューを収録した。インタビューには電話で田中耕一さん(ノーベル化学賞受賞者)も加わり、ドタバタの中で紙面を作り上げた記憶がある。

自分がインタビュアーを務めたわけでもなく、ただ構成を手伝っただけの仕事だったが、須田さんの熱に感化され、確実に僕も夢中になっていた。

いま振り返れば、これこそが無名時代だから許される幸福な瞬間だった。あの日の僕は重たい責任も背負わされずに、ただ須田さんの背中をみて、一流の研究者が発する言葉を記録し、現場を楽しめばよかっただけだった。

ぶれないビジョンはあるか

あれからもう6年である。毎日新聞をやめた僕は、BuzzFeed Japanの立ち上げに加わり、『リスクと生きる、死者と生きる』というデビュー作を書き上げ、独立した。決して有名になったわけではないが、もうあの日みたいに無邪気な楽しみ方は許されない立場にはなっている。

彼女にとっても、もうあの日の立場には戻れないだろう。大宅賞受賞後第一作になる『合成生物学の衝撃』も発表し、いまや毎日新聞というより「科学記者」を担う存在として「須田桃子」の名前は広がっている。一つ一つの言動が注目される書き手だ。

久しぶりにあの日の紙面を読み返していたら、山中さんもまた無名だったアメリカ留学時代に学んだ大事なことについて語っていた。

「ビジョンとワークハード」。ぶれないビジョンを持って、そこに向かってどれだけ力を合わせられるか。それが研究の質を決めるのだ、と。

思えば須田さんがスクープをものにし、作品を書き上げたのもビジョンとワークハードの賜物である。さて、とあの靴を手に取りながら、独立した僕にぶれないビジョンはあるのだろうかとしばし考えてみた。

靴には履きジワがしっかり刻まれ、革自体がいい感じに毛羽立ってきて新品のときより深みを増している。

今なら、あると言えるだろう。僕にもあるビジョンに向かって、熱中して取材をしながら書いてみたいことはたくさんあるのだから。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

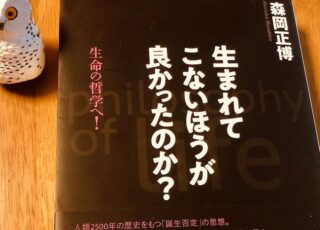

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」

「家でパンツ一丁で酒を飲む」フィンランド人のひとりの楽しみ方