「アニメ聖地巡礼」がなぜ注目されるのか? その経済効果とは

アニメやマンガ、ゲームなどの物語の舞台を旅する「聖地巡礼」。2016年に新語・流行語大賞にノミネートされ、2017年には観光庁系の団体が「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」を発表しました。すっかり地域振興の一手段として定着したと言えるでしょう。しかし、「なぜ今になって?」と感じている人もいるかもしれません。

実はこうした動きは、昔からありました。映画の世界では、観光が大衆化した戦後から始まっています。例えば、高倉健主演の映画『幸福の黄色いハンカチ』(1977)が大ヒットしたあと、舞台となった北海道夕張市には多くの観光客が訪れました。

歴史をたどれば、少なくとも1000年前にさかのぼることができます。平安時代に菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が書いた『更級日記』では、上総国(現在の千葉県)で幼少期を過ごしていた作者が『源氏物語』の話を義母から聞かされ、舞台となった平安京に行きたいという思いがつづられています。物語の舞台を訪れてみたい、という思いは、今も昔も変わらないものなのかもしれません。

アニメにおいては、2016年の『君の名は。』の大ヒットによって、「聖地巡礼」という言葉は一気に社会的な注目を集め、広く知られるようになりました。ここで注意しないといけないのは、『君の名は。』の物語中では、積極的に舞台が明かされていないという点です。にもかかわらず、岐阜県飛騨市にある、飛騨古川駅や飛騨市図書館などには連日多くのファンが訪れています。

受け入れる行政側も、まだ作品が上映中の2016年10月ごろから作品の舞台をまとめたマップを観光案内所で無料配布したり、通常は撮影禁止である図書館の中を簡単な許可で撮影できるようにしたりする措置をとっています。「聖地巡礼」を知らない人から見れば、なぜここまで双方ともにスムーズなのか、と目を疑うことでしょう。

この背景には、「聖地巡礼」が培ってきた10年あまりの積み重ねがあります。アニメ作品が地域振興に有用なものだと知れ渡るきっかけとなったのは、埼玉県久喜市などを舞台にした『らき☆すた』(2007)と言われていますが、2010年代以降に入ると、埼玉県秩父市が舞台の『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(2011)や、茨城県大洗町を舞台にした『ガールズ&パンツァー』など、制作の段階から地域とタイアップする事例が増え始めます。

『らき☆すた』の頃は、大勢のファンが舞台を訪れる動きを知った地元商店街が、自分たちにも「何かできないか」と行動を起こしました。このように、いわばファンが地域を動かす形でアニメの「聖地」が形成されてきました。こうした事例が積み重なり、次第に自治体や商店街も、「聖地巡礼」には経済効果があるとわかってくると、制作の段階からアニメ作品の版元と地域が協働する事例が増えてきたというわけです。

自治体や商店街からすると、アニメの舞台として選ばれるだけで、観光地でもなんでもなかった場所でも、普段来ない人々が訪れるようになるので、地元を活性化させるこれ以上ないチャンスとなります。そして、何をすればいいかという肝心な点も、積み重なった過去の事例を参考にすればよいので、『君の名は。』の例のように、行政側でも迅速な対策が取れるというわけです。

低コスト高リターンなビジネスモデル

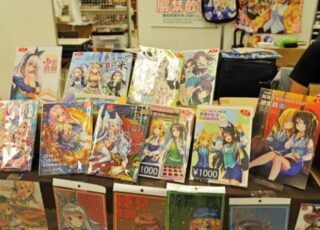

こうした取り組みを低予算でできることも「聖地巡礼」の特徴です。予算規模は自治体によってまちまちではありますが、「聖地巡礼」マップの印刷費用と商店街などに飾るポスターやタペストリーの製作にコストがかさむ程度。年間で百数十万円ほどから取り組むことができます。一方で、県や国の地域振興関係の補助金制度は充実していますから、こうした制度を利用することで、自治体側の負担をほとんどかけずに行うことも可能です。

低コストでできる一方で、その収益が大きいのが特徴です。岐阜市に本社を置くシンクタンク「十六総合研究所」によると、2016年に岐阜県が舞台になったアニメの聖地巡礼者は103万人、その経済効果は約253億円という統計が出ています。この調査は、『君の名は。』だけを対象にしたものではなく、同年に岐阜県を舞台にした劇場アニメ2作品(『聲の形』『ルドルフとイッパイアッテナ』)も合算したものですが、この経済効果のほどを見れば、「聖地巡礼」がいかに自治体側にとって願ってもないチャンスであるかがわかると思います。

「低コスト高リターン」……一言でまとめると、これが「聖地巡礼」が持つ力といえます。「聖地巡礼」には元々こうしたポテンシャルがあったのですが、2016年の『君の名は。』の爆発的ヒットによって一気に一般化しました。最近のアニメ作品についても、静岡県沼津市の『ラブライブ!サンシャイン!!』、香川県観音寺市の『結城友奈は勇者である』、山梨県一帯を舞台にした『ゆるキャン』など、精力的な取り組みが続いています。

アニメツーリズムに関心を持つ外国人観光客も増加する中、自治体もあの手この手で観光客の取り込みを図っています。今後もますます盛り上がることが予想されるアニメの「聖地巡礼」。目が離せません。

この記事をシェアする

「ひとり趣味」の記事

ひとり音楽と猫と山下達郎(AIショートノベル 8)

喫茶店から私の「マッチ集め」が始まった(マッチを集める 2)

宇宙人に遭遇したときに歌いたい「この素晴らしき世界」

ひとり時間に「手紙」を書くと、ゆったりした時間が戻ってくる

江戸城の「富士見櫓」をめぐるミステリー。江戸時代のものか、復元か?(ふらり城あるき 11)

なぜ人は「鼻歌」を口ずさむのか? スピッツの「ロビンソン」をきっかけに考えてみた(いつも心にぼっち曲 7)

田んぼの真ん中にバリ風の「ヨガ道場」を建てた女性 なぜこんなものを作ったんですか?

「僕はどれだけ拍手に元気づけられてきたんだろう」コロナ禍で40周年をむかえたスターダスト☆レビュー

SNS疲れで眠れない夜、谷山浩子の「銀河通信」が心を軽くしてくれる(いつも心にぼっち曲)