戊辰戦争と震災。東北の名城は二度の悲劇からよみがえった!白河小峰城(ふらり城あるき 3)

宮城県の知人に会うことになった2018年の6月中旬、良い機会だったので東北地方の城跡をめぐってみました。上野駅から東北新幹線に1時間20分ほど乗って、新白河駅を目指します。福島県の南端にある白河市は、関東と東北の境界。古代には「白河の関」が設けられたと伝えられています。

この白河市にあるのが「日本100名城」にも選ばれている小峰城(別名・白河小峰城)です。天守に当たる「三重櫓(さんじゅうやぐら)」が木造で復元されているので、一般の人が思い浮かべる「お城」のイメージにぴったりです。

小峰城を襲った2つの悲劇

新幹線の車中からスマホで検索したところ、小峰城は、阿武隈川に面した小峰ヶ岡という丘陵に築かれた平山城。南北朝時代に結城氏によって築城されたそうです。

このときは土塁が中心で、戦国時代にありがちな地味な城郭だったようですが、江戸時代初期の1627年、白河藩に転封された丹羽長重の手によって、石垣を多用した近世城郭に生まれ変わりました。長重の父親は、織田信長の重臣だった丹羽長秀です。安土城の築城責任者だった父親から、城づくりのノウハウを教わっていたのかもしれません。

しかし、丹羽家はせっかく堅固な城を作ったのに、わずか16年後には二本松藩に国替え。幕府としては名家とはいえ外様大名に、東北地方への玄関口を任せることを不安視したのかもしれません。小峰城は、東北の有力大名・伊達政宗の動きを警戒して、東北への守りを固めるための城だったという説もあるほどです。

その後は譜代や親藩など徳川家に近い大名が白河藩を治めましたが、幕末に小峰城は大きな戦乱の舞台となります。1868年の戊辰戦争です。「白河口の戦い」では、奥羽越列藩同盟(おううえつれっぱんどうめい)と新政府軍の間で、城をめぐる激しい争奪戦となりました。城の建物の大半が焼け落ち、明治時代には石垣や水堀、土塁だけ残す城になりました。

しかし、江戸時代に描かれた「白河城御櫓絵図(しらかわじょうおやぐらえず)」を元に1991年、天守に相当する三重櫓(さんじゅうやぐら)が、忠実に復元されました。鉄筋コンクリートではなく木造です。新発田城や大洲城など「平成の城郭木造復元ブーム」の先駆けでした。

順風満帆に見えた小峰城ですが、20年後に再び悲劇が襲います。東日本大震災です。2011年3月11日の地震で白河市を襲ったのは震度6強の強烈な揺れでした。石垣が10カ所で崩落するなど、壊滅的な被害を受けました。この結果、本丸は立入禁止になりましたが、修復工事の結果、2015年4月からは再び入場できるようになりました。

こうして小峰城は二度の悲劇を乗り越え、不死鳥のようによみがえったのです。

6月と思えない寒さの中で城跡散歩

新白河駅に着きました。構内のあちこちに、小峰城のパネルが設置され、ミニチュアまで飾ってありました。駅構内にあるラーメン店「麺処新白河」で、ご当地名物の白河ラーメンで腹ごしらえ。醤油味のさっぱりしたスープが、縮れた麺とよく合っていました。

小峰城は新白河駅からは少し距離があります。隣のJR白河駅までは、東北本線に乗り換えました。2両編成のワンマン列車に、時間ギリギリに間に合ったのですが、なぜかドアが閉まっています。開閉ボタンを押して、自分で開けなくてはいけないと気づくまで一瞬焦りました。

3分ほどで白河駅に到着。新幹線が到着する新白河駅と違って、小さな駅でしたが、ホームから三重櫓が見えてテンションが上がりました。白河駅自体が、もともとの城跡の一角にあるのです。駅からのアクセスが抜群というのが、小峰城を訪れた理由の一つでした。

ホームで写真を撮っていると、霧雨が屋根の向こうから吹き付けてきました。体の芯から冷え込むような寒さ。慌ててウィンドブレーカーをかぶりました。この日の白河市の最高気温は14.5度。6月とは思えないような低温でした。

三重櫓などがある城山公園側には駅の改札口がないため、公園の反対側にある出口から地下道を通って公園側に出ます。公園側は、線路を覆う壁まで江戸時代の土塀のような外見になっています。

駅を出てから、城山公園内に入るまで5分程度です。向かうは本丸。城跡の植木には、無数のクサグモの巣が雨水を弾き、白い水玉模様が広がっていました。

史実の再現に専念、ストイックな三重櫓

石垣の間にある通路を上っていくと、もう本丸の入口です。木造で復元された三重櫓の美しい姿が見えてきました。松本城の天守と同じく、下見板張りで黒っぽい外観が、なかなか渋い。連結した前御門まで復元してあるため、建築としての一体感があります。

仙台市内から下調べに訪れたというPR会社のグループと本丸で出会いました。「これはドローンで撮影したら見応えあるな」「すごい石垣ね!」と盛り上がっていました。雨が降り、こんなに冷え込んでいる日なのに、ちらほらと見物人がいるところをみると、やはり人気のある城のようです。

広い草原になっている本丸御殿の跡地から石段を上がって、三重櫓に入ります。太っ腹なことに入館無料でした。

櫓の内部はそこまで広くないですが、木の柱が立ち並んで、重厚な雰囲気でした。窓枠の柱が太すぎて外が見にくいのですが、時代考証によると、外敵からの守りを固めるためなのでやむを得ません。

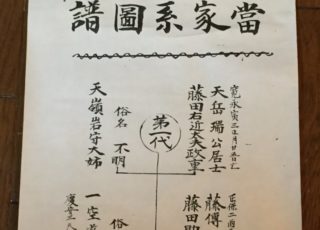

床から張り出した攻撃用スペース「石落とし」や、鉄砲を撃つための「狭間」も復元してあり、実戦を意識した施設だったことがよく分かります。復元天守は往々にして史料館を兼ねていて、郷土資料が無数に並んでいることがあります。でも、ここの展示はとてもシンプル。パネルが何枚かある程度でした。

階段は狭く、ものすごく急でした。人がすれ違うことはできません。階段の両脇には縄が張ってあるので、これにつかまりながら、ギシギシ音を立てて上がっていきます。小さいお子さん連れの家族もいましたが、とても慎重に行き来していました。

最上階となる3階には、6畳ほどのスペースしかありません。栃木県から来たという男性と雑談しました。狭間を建物側から見ると広いのに、外から見ると狭くなっています。これを男性は「いかにも要塞って感じだね」と感嘆していました。

小峰城の三重櫓は素朴で小ぶりですが、必要以上に観光を意識せず、史実の再現に専念していました。ストイックな作りで、城郭マニアの端くれとしては、好感が持てます。

三重櫓の管理を任されているのは、地元のシルバー人材センターから派遣された高齢者たちでした。「木造だから雰囲気ありますね」と話しかけると、女性が「コンクリートは一切使っていません」と胸を張りました。

震災のことについて聞くと、三重櫓の柱の多くは損傷して交換したということでした。一部は鉄骨で補強してあるそうです。

「修復に50億円もかかったけど、地震の7カ月前に国の史跡に指定されていたから、国からの補助金が出て助かりました」と話していました。石垣の一部は現在も修理中ですが、2019年3月には完了する見込みです。

掘り出し物の眺めと、意外な落とし穴

小峰城めぐりはおおむね満足がいくものでしたが、一つ気になったことがありました。三重櫓を観光の見せ場に絞っているせいか、城跡のマップが、ほとんど案内版に掲載されていないのです。小峰城のパンフレットにすら載っていません。城跡全体をゆっくり回りたい人にとっては現在位置が分からず、不親切です。

白河駅から見て裏側に当たる部分が気になったので、城山公園を出ました。本丸の裏を北側にぐるりと回りこみます。広大な水堀が本丸を取り囲んでいました。こんもりとした林の向こうに見える三重櫓を見て、「これは掘り出し物だな」と、内心ほくそ笑みました。

帰りの電車の時間が迫っています。急いで写真を撮りまくっていると、キヤノンのデジタル一眼レフカメラのオートフォーカスが効かなくなりました。レンズは、ジジジジジと音を立てて一生懸命、焦点を定めようとしますが、いつまでたっても終わらず、シャッターが切れないのです。

あとで写真を見たら原因が分かりました。雨の水滴がレンズに張り付いていて、本丸の北側で撮影した写真の多くが、まともに撮れていませんでした。これでは、オートフォーカスも効かないわけです。

「雨の中、せっかく撮ったのに…」と、ガックリ。今度は、よく晴れた日に来たいと思いました。

この記事をシェアする

「ひとり趣味」の記事

「サブカル沼」に沈んだ青春が、クリエイターをつくる

ひとり音楽と猫と山下達郎(AIショートノベル 8)

宇宙人に遭遇したときに歌いたい「この素晴らしき世界」

ひとり時間に「手紙」を書くと、ゆったりした時間が戻ってくる

江戸城の「富士見櫓」をめぐるミステリー。江戸時代のものか、復元か?(ふらり城あるき 11)

なぜ人は「鼻歌」を口ずさむのか? スピッツの「ロビンソン」をきっかけに考えてみた(いつも心にぼっち曲 7)

田んぼの真ん中にバリ風の「ヨガ道場」を建てた女性 なぜこんなものを作ったんですか?

「僕はどれだけ拍手に元気づけられてきたんだろう」コロナ禍で40周年をむかえたスターダスト☆レビュー

SNS疲れで眠れない夜、谷山浩子の「銀河通信」が心を軽くしてくれる(いつも心にぼっち曲)