「なぜ友は死を選んだのか。答えは見えない」自殺志願者に寄り添う僧侶の原点

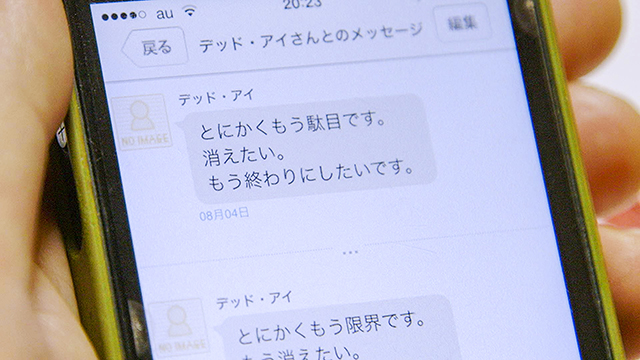

「もう駄目です。消えたい。もう終わりにしたいです」。そんなメッセージをスマホに送ってくる自殺志願者の悲痛な声に耳を傾け、寄り添い続けようとする僧侶がいます。岐阜県関市の住職・根本一徹さん(46)。14年間にわたって自殺防止活動に取り組む根本さんの日々の生活が、『いのちの深呼吸』という名のドキュメンタリー映画となりました。

米国の女性監督がドキュメンタリーを撮影

根本さんのもとには、さまざまな悩みを抱えて人生に行き詰まり、「死にたい」「生きている意味がわからない」と訴えるメールや電話が、全国から寄せられます。その声をていねいに聞き、ときにはバイクや新幹線で、死に急ごうとする人のもとに駆けつけて、同じ目線で語りかけます。

「死んでしまったら、悩みが報われない。周りの人には辛さしか残らない。なんとかそこは手助けして、光を見つけてほしいと思って、こんな活動を続けています」(根本さん)

そんな根本さんに注目したのは、米国のニューヨークを拠点にドキュメンタリー映画を製作しているラナ・ウィルソン監督。

「どのようにして自暴自棄の人を説得し、一歩前に進み出させているのだろうと疑問が湧き、生死を賭けた会話の空間に行ってみたいと思った」

という新進気鋭の女性監督は、繊細なタッチで根本さんの言葉や表情をとらえ、その心の動きを伝えます。

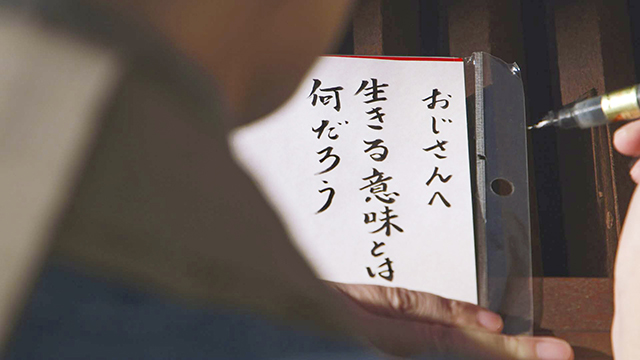

映画で印象的なのが、根本さんが自分の寺で開いている「旅立ち」という自殺志願者向けのワークショップのシーンです。「自分がこの世を去るとしたら、何を残したいですか」。参加者たちに問いかける根本さん。小さな何枚かの紙片に大切な人やものを書かせたうえで、1枚ずつ、ぐしゃぐしゃと丸めて捨てさせます。

最後に残った紙には「子供」「母」「思い出」といった、各自にとって一番大切なものが書かれています。深刻な表情で紙を見つめる参加者たち。しかし、それも捨てなければいけません。その紙が捨てられたとき、根本さんが「すべてを失ってしまいました。これが死です」と参加者に告げるのです。

辛い体験を語り始める参加者たち

ワークショップでは、参加者同士で語り合う時間も設けられています。「みんな、話しているうちにいろいろ出てきますね」と根本さん。それぞれが心を開いて、辛い体験を語り始めるのだそうです。

「先日は、自死遺族で子供を亡くしたという方がいました。1人が話すと、『実は私も』と続く人が出てきます。『DVで子供を虐待してしまうんです』と告白する人がいると、『夫からDVを受けて死にかけた』という女性が出てきたり。ふだんはひた隠しにしていることが、何かのきっかけで、次から次へと出てくるんですね」

このように同じような立場の人たちが自分の悩みを語り合う場がもっと必要だと、根本さんは語ります。自殺したいほどの悩みを抱えた人にとって、精神科医やカウンセラー、保健所といった専門家の支援も大事ですが、同時に「素人」同士が一緒に悩みを共有する場も求められているというのです。

「マイナス10まで落ちてしまった人には専門家のサポートが必要かもしれないけれど、マイナス1やマイナス2、マイナス3という人もたくさんいる。そういう人同士が話し合っているうちに『そんな生き方もあるんだ』と気づいて、変化が起きる可能性もあると思うんですよね」

このような考え方は、根本さんが自殺志願者に接するときの姿勢にも表れています。上から目線で説教したり、教え諭したりするのではなく、じっくりと相手の話を聞いて、その心情をできるだけ理解しようと努めています。それは正直、とてもしんどい営みで、心臓に病を抱える根本さんにとって大きな負担となっていますが、そのスタイルを変えようとはしません。

自殺防止活動の背景にある原体験

なぜ、そこまでして、根本さんは自殺しようとする人たちに寄り添い続けるのか。その背景には、若いころにあいついだ辛い体験があります。母方の叔父と中学の同級生、そして、高校のバンドメンバーが、自ら命を絶って、この世からいなくなってしまったのです。

「3人とも素晴らしい人間でした。こういう人間になりたいと憧れるような。どうして死ななければいけなかったのか。いまだに答えは見つかっていません」

根本さんは毎年12月に、自死遺族や仲間の僧侶と一緒に、亡くなった人の追悼法要を催しています。その際、自ら旅立った叔父や友人たちに向けて、長文の手紙を書いているそうです。

「書く内容は毎回違いますが、いつも自分の心のすべてを記すようにしています。こんな風に今年も1年が過ぎていったよ、と。この手紙を書かないと1年が終わらないという感じがするんですよね」

今回、自分の日常を撮影したドキュメンタリー映画が作られたことで、「いろんな人に自殺について考えてもらえる機会が増えると思います」と期待する根本さん。今日も全国から届く「悩める者たち」の声にじっと耳を傾けていることでしょう。

この記事をシェアする

「ひとり映画」の記事

2.5万本のドキュメンタリー映画が待つ「隠れ家」で味わう贅沢な時間

恋愛映画で知る「世界の日常」 旅に出る前に映画を見よう

映画館にいた猛者は3人のみ「100日間生きたワニ」を観にいった

文化系カップルの青春映画「花束みたいな恋をした」アラフォーのライターがひとりで観たら

秋の山形で観る「山岳フィルム」 映画館で快適な「山ごもり」

踊りを禁じられた国で踊る男性、公安に追われながら吠えるロック歌手…「世界の多様さ」に目を剥く

社会のルールは「絶対」ですか? 路上生活を知る者たちの「生命のダンス」

『カラブリア』を彩るドキュメンタリー「演出」の力(山形流・映画の作法)

日本一高齢化した街「夕張」の映画を作る伊藤詩織さん「自分が失いかけていたホームを提供してくれた」