人類は全然進歩していない! 岡本太郎が作った縄文の怪物「太陽の塔」とは何だったのか?

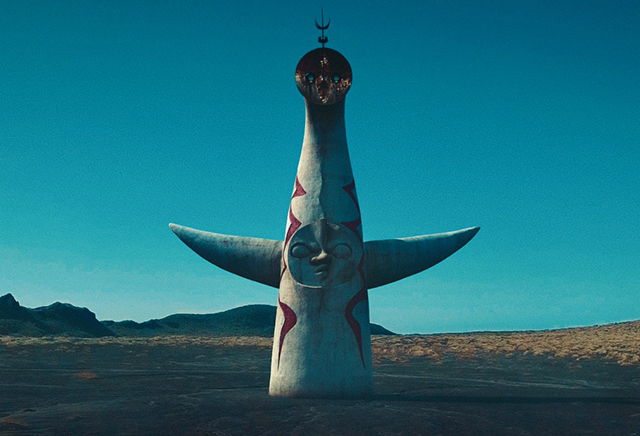

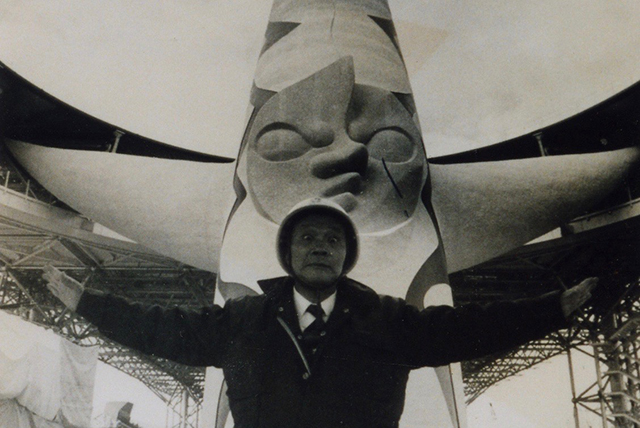

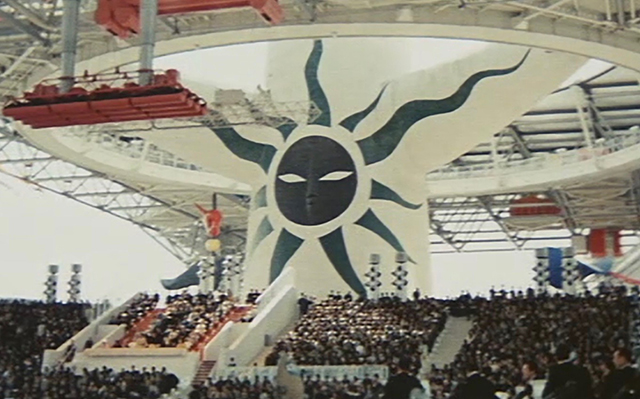

いまから半世紀前の1970年。6400万人を超える入場者を記録した大阪万博で、ひときわ異彩を放ったのが、「芸術は爆発だ!」のフレーズで有名な芸術家・岡本太郎が制作した「太陽の塔」です。今年、48年ぶりにその内部が公開されて話題になっていますが、縄文時代の土偶に着想を得たといわれる、この不可思議な造形物をめぐるドキュメンタリー映画が2018年の秋、公開されました。

監督は、これまで多数のCMやMVをてがけ、カンヌ広告祭のヤングディレクターズアワードを受賞するなど、気鋭の映像クリエイターとして注目される関根光才さん(42)。岡本太郎が「太陽の塔」に込めたメッセージを読み解くために、当時の設計担当者や美術批評家、人類学者、哲学者、アーティストなど総勢29人の専門家にインタビューして、異色のドキュメンタリー映画を作り上げました。

映画では、さまざまな人々がそれぞれの岡本太郎像をもとに「太陽の塔」の意義を語っています。「人類の進歩と調和」という大阪万博のテーマに真っ向から反発し、「人類は全然進歩していない!」と疑問を呈していた岡本太郎。そのメッセージを具現化したのが、「縄文の怪物」とも言われる太陽の塔です。

岡本太郎のメッセージを、関根監督はどう受け止め、どう表現しようとしたのでしょうか。ドキュメンタリー映画の制作意図について、インタビューしました。

「岡本太郎のスピリットに近いアーティストを選んだ」

――この映画では、岡本太郎と一緒に「太陽の塔」の制作に関わった人のほか、美術研究家や民俗学者、考古学者、言語学者など、さまざまな専門家が語り手として登場します。全部で29人ということですが、どのような理由で選んだのでしょうか。

関根:まず、岡本太郎の指示のもと、そのアイデアを具現化するのに携わった技術者や設計士の方には絶対インタビューしたいなと思いました。それから、岡本太郎は「ぶっ飛んだおっさん」というイメージが日本人の間では強いと思うんですが、掘ってみると「こんなにすごい知識がある人なんだ」とわかりました。そういう側面も探っていくために、フランス思想の哲学者や民俗学者、縄文時代の専門家にも話を聞いてみたいと考えました。

あとは、アーティスト。一見すると、太陽の塔や岡本太郎とは何も関係がないような人たちも、わざと投入しました。『太陽の塔』という映画を、岡本太郎に興味のある人だけが楽しめるものではなく、もうちょっとふくらみがあるものにしたいと思ったからです。岡本太郎のスピリットに近い人、卓越した表現をしていて、何か根底で岡本太郎と通じるものがある人を選びました。

――関根監督が考える「岡本太郎のスピリット」とは、どのようなものでしょうか?

関根:難しいですね(笑)。彼の言葉の中で共感できることをピックアップしていうと、「人間は誰でも潜在的にものすごい能力があるんだ」ということです。彼はいろんな人たちを刺激して、自分の中にそれを見つけてほしかった。どちらかというと、彼は人間自身の中に何かすごいことを探るタイプだったと思う。そういうアイデアがずっとあった人だと思います。

「孤独に向き合え」というメッセージ

――それぞれの人が自分の内面を真剣に掘っていけば、何かその人にしかないものが見つかるのではないか、という考え方でしょうか。

関根:そうですね。彼は「自分がそうだから、他の人もそうだろう」と思うんです。自分の中を掘っていったら、すごくドロドロした「これをしないと俺は死んでしまう」というものを見つけることができる、と。岡本太郎という人は「芸術活動は人間の生活の一部だ」と考えていた。生きることに100パーセント、ひもづいていた。芸術の表現や欲求は人間と切っても切り離せないものだと考えて、「あなたの中にもそれはあるんですよ」と訴え続けたんだと思います。

――岡本太郎さんの言葉をまとめた本の一つに『孤独がきみを強くする』というのがあります。孤独については、どう考えていたのでしょうか。

関根:彼の考え方は「孤独があるんだとしたら、絶対的な孤独を味わってみろ」というものだったと思います。孤独とは、ひとりでいること。そこを延々と掘り下げていったら、何かとんでもないものが眠っているかもしれない、と。

それから、彼は「孤独に向き合え」というメッセージを発していましたが、孤独に向き合って掘り下げていったら、結局、周りの人たちとどこかで通じることになるという面もあったのだと思います。自分の内面に向かうことと外で誰かと話し合うことは、実は同じことだということがすごくあったと思います。

岡本太郎は「核の問題」に向き合った

――今回の映画「太陽の塔」の監督は公募で選ばれたということですが、応募したのはなぜですか?

関根:実は僕自身、岡本太郎に特に詳しいわけではなく、その絵がすごい好きというわけでもなかったんです。ただ、太陽の塔はすごく好きだった。万博公園に行って、太陽の塔を見たとき、「とにかくサイズがでかい」と思ったんですけど、裏面に回ると黒い顔があった。あれにすごいびっくりして……。めちゃめちゃ怖いじゃないですか。世界のダークサイドのような顔をしていて、「ぶっ殺されそうだな」と思いました。

万博という、日本中からたくさんの家族連れが集まる、ディズニーランドのような場所にもかかわらず、こんなすごい「世界のダークサイド」をわざと見せている。「きっと、ものすごい理由があるんだろうな。作った人には相当な考えがあって、そのメッセージが隠されているんだろうな」と思って、興味を持ちました。

――どういう人に映画を見てもらいたいと思いますか?

関根:この映画で伝えている一番大きなことは、岡本太郎が感じたような社会に対する問題意識は現代でも連綿と続いているということです。この映画「太陽の塔」は、岡本太郎という過去のアーティストの映画だと思われがちですが、そうではなくて、あなたたちの話なんですよ、と。現代に生きる僕たちの話という側面があると思っています。だから、若い人たちに見てもらえれば、自分としては嬉しいですね。

――映画の中では、震災や原発の話も出てきますね。太陽の塔と原発の問題を結びつけて語っている人もいます。ここはどのような意図があったのでしょうか?

関根:岡本太郎が「核」という問題に向き合ったかどうか。向き合ったという人もいれば、そうではないという人もいますが、僕は向き合ったと思っています。いいとか悪いではなく、日本人が避けて通れない問題だ、と。この映画が、311(2011年)と東京オリンピック(2020年)の間に作られる作品だということを考えると、そういうトピックを取り上げないのは、むしろおかしいと思いました。

社会問題を議論するきっかけになれば面白い

――もともと万博は「科学技術万歳」という発想ですよね。それに対して、本当にそうなのかという考え方もある。

関根:現在も、そういうところがあると思っています。AI(人工知能)の問題とか、科学医療の問題とか、もちろん、核や原発の問題もあります。そういう科学技術が、自分たちの生活を本当に豊かにしてくれるのか。そういう疑いがかなり強くなっている一方で、それを止めることはもはやできないと、わかってしまっている。ただ、そういうときに「考えない」というのはどうなのか。「考えたほうがいいんじゃないの?」というぐらいのことなんですけどね。

――今回の映画は、岡本太郎の「太陽の塔」というアートを通じて、そういうものを考えたらどうかという問題提起といえますか?

関根:アートにしても、映画にしても、「これって大事なことだと思うんだけど」と問題を提示できると思うんですが、提示しただけで投げっぱなしだと、「そう言われてもな」となってしまう。なので、映画の中でも少しくらいはヒントを出してみたかった。もし仮に、アートという芸術表現が人間の活動の中心にあったとしたら、いろんな問題が解決できるかもしれない。あるいは、映画の後半で仏教の話をしていますが、そういうことが次の時代を考えるヒントになるのかもしれない。あくまでヒントでしかないんですが、我々の社会の問題にどうやって立ち向かっていけばいいんだろうということを、みんなで一緒に考えたい。そういう議論のきっかけになればと思います。

――映画を見る上で、「太陽の塔」の実物は見たほうがいいでしょうか?

関根:どうなんでしょう。本物を見てから映画を見る人もいるでしょうし、映画を見てから本物を見る人もいるでしょう。どちらでもいいんですけど、本物と映画を両方見たら、たぶん、面白いと思いますね。この映画だと、太陽の塔はストイックなものとして表現されていますが、本物を見たら「ふざけてんな、これ」みたいなのありますよね。そういうギャップも面白いんじゃないかと思います。太陽の塔は、可愛らしくも見えれば、怖くも見える。映画を見て「自分が思っていたのと全然違う」と思うかもしれない。いろんな意味で議論するきっかけになれば、面白いですよね。

この記事をシェアする

「ひとり映画」の記事

2.5万本のドキュメンタリー映画が待つ「隠れ家」で味わう贅沢な時間

恋愛映画で知る「世界の日常」 旅に出る前に映画を見よう

映画館にいた猛者は3人のみ「100日間生きたワニ」を観にいった

文化系カップルの青春映画「花束みたいな恋をした」アラフォーのライターがひとりで観たら

秋の山形で観る「山岳フィルム」 映画館で快適な「山ごもり」

踊りを禁じられた国で踊る男性、公安に追われながら吠えるロック歌手…「世界の多様さ」に目を剥く

社会のルールは「絶対」ですか? 路上生活を知る者たちの「生命のダンス」

『カラブリア』を彩るドキュメンタリー「演出」の力(山形流・映画の作法)

日本一高齢化した街「夕張」の映画を作る伊藤詩織さん「自分が失いかけていたホームを提供してくれた」