岩手の被災地にある「風の電話」モチーフの映画公開 諏訪敦彦監督に聞く

2011年の東日本大震災で被災した岩手県大槌町の高台に、ラインのつながれていない黒電話が入った電話ボックス「風の電話」があります。病死した人の遺族が思いを伝えられるようにと、地元の方が自宅の庭に置いたものです。被災した多くの人たちが訪れて電話ボックスに入り、もう会えなくなった人たちに語りかけています。これまでに延べ3万人以上が訪れたと言います。

この電話をモチーフにした映画が『風の電話』です(第70回ベルリン国際映画祭「ジェネレーション部門」に正式出品)。監督は、1999年カンヌ映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した諏訪敦彦さん。約20年ぶりに日本で映画を撮った諏訪監督に、制作の背景や映画作りなどについて話を聞きました。

【諏訪敦彦監督プロフィール】 1960年生まれ、広島県出身。東京造形大学在籍中から映画制作を行い、卒業後はテレビ番組のドキュメンタリー制作を手掛ける。97年『2/デュオ』でデビュー。99年『M/OTHER』でカンヌ国際映画祭批評家連盟賞、2005年『不完全なふたり』でロカルノ国際映画祭審査員特別賞、国際芸術映画評論連盟賞を受賞。00年以降、フランスを中心に映画制作を行う。08~13年、東京造形大学学長。現在は東京芸術大学大学院映像研究科教授。

日本各地に残る傷跡を見て

――制作経緯について教えてください。

諏訪: 2018年夏に泉英次プロデューサーから映画制作の話があり、撮影場所を探しながら被災地を回りました。「風の電話」を設置した佐々木格さんと何度かじっくり話をして、企画が本格的にスタートしました。

【あらすじ】

17歳の高校生ハル(モトーラ世理奈)は、東日本大震災で家族を失い、広島に住む伯母の家に身を寄せている。心に深い傷を抱えながらも、伯母のおかげで、日常を過ごすことができた。しかしある日、学校から帰ると伯母が倒れていた。自分の周りの人が全ていなくなる不安に駆られたハルは、あの日以来、一度も帰っていない故郷の大槌町へ、多くの人との出会いと助けを得ながら向かう。そして、ハルは導かれるように「風の電話」へと歩みを進める。家族と「もう一度、話したい」その思いを胸に―。(公式ホームページなどから作成)

――映画は、深い悲しみを抱える人を癒やす「グリーフケア」が主題になっています。ハルは、ヒッチハイクで大槌町までたどり着くまでに、災害や事故、戦争で家族を失った人たちと出会います。

諏訪:企画を頂いた時点で、泉プロデューサーの中に「ロードムービーにする」というイメージがあったので、撮影場所を探す傍ら、広島や岡山、そして東北の被災地に行ったんですね。

――実際に行ってみてどのように感じましたか?

諏訪:東北の被災地はきれいに片付いていました。でも、震災前と何かが違う。福島では、帰宅困難地域と、そうでない場所がフェンス一枚で隔てられていました。新しい家が立ち並んでいますが、あちこちに空き地がありました。やはり異様さがありました。

当時、東日本大震災の被災地は7年が経過していましたが、広島でも新たな豪雨災害が起きていました。そして、広島は70年以上前に被爆しています。日本列島各地に傷跡があって、一つの風景にそれが地層のように埋まっていると感じました。そのことをフィクションでなら表現できると思ったんですね。

ラストシーンで湧き上がってきた言葉

――主役は最初からモトーラ世理奈さんに決めていたと聞きました。

諏訪:最初は駅のポスターで見かけたのですが、忘れられない顔でした。オーディションの資料が手元に来た時に「この人だろうな」という気がしましたね。彼女のビジュアルから訴えかけてくるものがありました。

実際に会ってみて、彼女の存在感は際立っていました。それから、彼女はオープンだったんですね。その場に対して自分を開いているので、部屋の温度から周りにいる人の雰囲気まで、その場にあるものすべてを自分に取り込みました。

人に対してのオープンさがある幸せな人なんです。この映画の主人公が置かれている状況は極めて過酷なものですが、彼女の中にあるポジティブなものがこの物語を温かいものにしています。

――そうですね。

諏訪:何か質問しても、すぐに答えが返ってくるわけではないのですが、それがいい。何を考えているのか、どのように考えているのか、よく分からないからずっと見ていたくなる。それは映画に向いているということなんですね。彼女は映画女優なんです。

――ラストシーンは、ハルが「風の電話」に入って話します。

諏訪:モトーラさんは白紙の状態であのシーンに臨みました。彼女の中で湧き上がってきた言葉は、広島から岩手の大槌町までをいろんな人に出会いながら歩いた中で、感じたことだったんだと思います。あの電話ボックスに至るまでの道のりの中で、彼女が脚本を書いていたようなものです。主人公の「ハル」が、モトーラ世理奈を介して、生きる気持ちになれたというか。

『風の電話』のストーリーの中で演技をしたから、ああいうことが起きた。そして、そういう気持ちになるのが「風の電話」なのだと思いました。ハルも新しい感情をあの電話ボックスの中で発見したんです。

その時に、ドキュメンタリーもフィクションもないと感じました。こんな感覚は今まで映画を撮っていて初めてでした。不思議な感覚でしたね。

生き残ったことは罪じゃない

――食べるシーンが数多く登場します。

諏訪:被爆した人も、震災で被災した人も、生き残った人は「何で私が生き残ってしまったんだ」と言います。でも、それはたまたまなんですよね。原爆も震災もその時にいた場所によって生死が分かれました。

生き残った人はそこに罪悪感があります。なぜ子供が死んで私が生き残ったのか、と。でも、僕たちが生きている世界は、生き残った人たちの世界なんですね。すべての人は「生き残った人」なんです。だから、生き残ったことは罪ではない。まずはそのことを肯定しましょうと。だから「食べて、生きて」なんです。

――クルド人難民の方々も登場します。

諏訪:各地に傷跡が残っているのは日本だけではありません。日本の中にも世界の問題があります。日本に来ている難民の人たちですね。埼玉県蕨市には数千人いると言われています。共同で脚本を担当している狗飼恭子さんが、難民の設定を脚本に入れてくれました。

難民問題は、世界でも、もちろん日本でも、普通の風景の中にあるんだと。そういう感覚で、災害で家族を失った人も難民の人も同じように登場させたんですね。

――先日は大槌町で上映されましたね。

諏訪:緊張感がありました。ドキュメンタリーであれば実在のものを撮りますが、フィクションだと「そんなのウソだ、そんなはずはない」という声もあるかもしれないと思って。

現地の方々に感想を聞いてみたら「いい意味で期待を裏切られた、過剰に被災地に配慮していたら嫌だな、と思っていたがそういうこともなかった。こういう映画を作ってくれてありがとう」と言われました。

今は、大槌町を離れて暮らしている女性も「この8年間、自分は孤独だと思っていたけれども、この映画を見てひとりじゃないと思えた」とおっしゃっていました。その言葉には感動しました。

カメラは世界を発見する

――デビュー以来、即興芝居の手法で撮影しています。

諏訪:完成台本はあります。でも、俳優で台本を全部読んでいるのはモトーラ世理奈さんと、彼女と多く時間を共にする西島秀俊さんだけでした。

他の俳優さんたちは設定だけを共有しています。なので、撮影現場では、頭の中で相互に台本を組み立てている感じですね。

――即興芝居の手法を採られているのは、ドキュメンタリー制作の経験が下敷きになっているのでしょうか?

諏訪:カメラが面白いのは、撮影者の想像の及ばない世界があるからなんですね。カメラには、世界を発見する力があります。映画監督は全てを構築する人というイメージがありますが、僕はわからないからこそ、ものを作っていると思っています。やってみないとわからない。

映っている人そのものは僕ではないので、全てをコントロールしようとは思いません。その人それぞれに世界があって、その世界を僕のイメージの中に収めたくないんですね。そういう意味では、映画はドキュメンタリーだと思っています。フィクションの俳優を素材にしたドキュメンタリーですね。

ひとりでいることで社会とつながる

――ところで、諏訪監督にとって「ひとり」とはどのようなことでしょうか?

諏訪:ひとりでいる時間は長いです。だから、映画を作る時に社会と関係性を求めているのかもしれないですね。映画が好きな人は、簡単に言うと「おたく」です。映画は世界をありありと見せてくれますが、見る側にリスクはありません。にもかかわらず、世界を見た気になる。映画に心を奪われるのは、おたくだからです。

でも、いざ映画を作ろうとすると、そこから抜け出さないといけません。学生時代に引きこもりから抜け出して「映画を作りたいので手伝って」と友達に電話をしました。その時に、映画制作は人と人とのやり取りなんだと思いました。おたくの自分を社会に開いていくために映画を作るんだと。

ひとりの「自分」と社会とつながる「自分」。どちらも必要なんですね。

――確かにそうですね。

諏訪:また、大学の学長を務めた時に感じたのは、組織の中で重要な役割を果たそうとすると、気が付くと組織のために働いているということでした。その時にものすごく孤独を感じました。ところが、学長を辞めた時に孤独ではなくなったんです。「自分」として存在しているので、人とつながれるんですよね。

フリーランスに戻った今は、社会のために働いているという実感があります。ひとりでいることによって、世界とつながっているという感覚がありますね。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

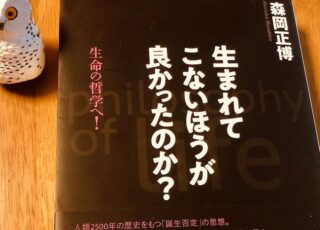

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」

「家でパンツ一丁で酒を飲む」フィンランド人のひとりの楽しみ方