「社会ってロクでもない」と感じたロスジェネ作家が描く「敗者の心学」

就職氷河期に社会に出た「ロスジェネ」を描いた小説『ロス男』(講談社)。主人公は40歳独身のフリーライター。たったひとりの肉親である母親を亡くし、喪失感を抱いています。

お金もなければ、恋人もいない。しかし彼は様々な世代の人々と交流します。定年退職後に妻から相手にされなくなった男性と飲みに行く。アスペルガー症候群でコミュニケーションが苦手な若手女性漫画家と仕事をなんとか成功させようとする。何かしら欠陥を抱える人々との関わり合いにはどこか温かい雰囲気があります。

作者は1977年生まれで「ロスジェネ世代」の作家・平岡陽明さん。この小説では「等身大の自分」を書いたといいます。平岡さんに「ロスジェネ」の生き辛さ、そして小説で描きたかったことを聞きました。

ザ・勝ち組みたいな社長を見て「こんな奴の下で働くのヤだな」

ーーロスジェネ世代である「等身大の自分」を書いたとのことでした。

平岡:そうですね。ただ、マインドが等身大ということで、母親を亡くしたという設定などはフィクションです。出版業界で冴えないサラリーマン生活を送っていたのは一緒ですね。主人公のように「名言集」の本を書いたこともありました。

ーー学生時代の就職活動は大変でしたか? そもそも就職活動をしましたか?

平岡:就職活動はしました。でも、僕は学生からそのまま作家になれると思ってましたから、4年の時は何もやらなかったんです。次の1年は留年して、大学5年目の秋くらいにネットの会社に内定をもらって、親にアリバイ証明的に内定証を見せました。

ーー皆で一斉にスタートするような、一般的な新卒就活の経験はないのでしょうか?

平岡:したことはしたんです。でも、何社かまわって「本当に就職するの嫌だな」と思ったんですよ。例えば、ある人材紹介会社の説明会に行ったら、ザ・勝ち組みたいな社長が出てきて、就活生の前で「俺は昔デパートで働いていたけど、フロアごとに3人ずつ女がいた」みたいな話を延々としだして。「ヤだな、こんな奴の下で働くの」と思いましたね。

どこも内定をくれないから、パチンコチェーンの会社にも行きました。そこでは幹部が「お母さんに電話をしたい孤児の男の子に10円玉をあげた」みたいなお涙頂戴の話をはじめて。最後に「君たちの心の中の10円玉は何ですか?」と問いかけられたときは、その場で帰りたくなりました。その2社が強烈すぎて「社会ってロクでもない所だ」と思いました。でもそういう会社にも何百人も面接に行くんですよ。どこも採用してくれないから。嫌な思い出だなぁ、本当に(笑)。

ーー周りの学生の就活も厳しかったと。

平岡:文学部でしたから周りは悲惨でした。教員になった人が一番多かったかな。教員になれなくて大学院に進む人もいた。でも特に文学科の大学院なんて行っても就職口はない。本当に死屍累々で、連絡が取れなくなった人も多いです。

ーーこの小説では婚活パーティが描かれていますね。主人公は年収などのステータスでシビアに評価される。女性にまったく相手にされなかったり、厳しいことを言われてしまったりする。就活と婚活が重なって見えました。

平岡:そうなんですよ。就活でこういう風に俺たちは扱われた。で、今は婚活でこういう風に扱われるという。ちょっと意図が分かりやすすぎたでしょうか。

要するに男性にとって本当に大切なのはお金と女性なんですね。逆にいうとそこだけ満たされていれば、あとはどうでもいい。それが手に入らないというのを、世代的に皆ドカンと受けちゃった。

誰もが皆、ロスジェネ世代のように「ロスってる」

ーー平岡さんは大学卒業後はどのような生活でしたか?

平岡:毎日本当ロクでもなかった気がします。いくつかの小さな出版社を転々としました。大きな出版社に入ったら部署異動がありますけど、小さい会社って編集部がひとつしかないから、飽きたら自分が異動するしかない。つまり、会社を辞めるしかない。

当時は出版社が景気の良かった時代を経験した社員がまだ現役でした。その世代の給料や雇用を守るために、ちょうど僕らの世代から契約社員としての採用を始めた。彼ら正社員は休日に出勤すると4万円もらえました。だから会社は「もうお前ら来るな、休日出勤禁止!」となって。僕ら契約社員は年俸制だから「あいつらを働かせればタダで済むじゃん」となる。土日も取材ばかりで、半年間くらい休みがありませんでした。

ひどいもんだなと思いました。俺たちのほうが彼らの3倍仕事しているのに、昇給ゼロ、残業代ゼロ、ボーナスゼロ、退職金ゼロ、休みゼロですからね。「そうか。サラリーマンってやっちゃダメなんだ」と思いました。

ーー上の世代との差を実感されたんですね。

平岡:僕の父は典型的な団塊の世代でしたから、「お前の年の頃にはこうしてた」とか聞かされると、なんか負けた感がありましたね。僕は30歳でフリーになって、少なかった年収がますます少なくなり、安いギャラでライター仕事を請け負っていましたから。

「あ、親父たちの世代と同じことをできなくなるんだ」って気づいたのは、その頃だったかな。要するに会社で定年まで働く。専業主婦と子ども2人を養う。ローンで郊外に家を買って、車を買って、子どもを私学に行かせるといった生活です。

ーーこの小説では、定年退職をした男性やエリート中学生など、ロスジェネ以外の世代も登場します。主人公の「僕」の視点から見ると、お金や才能があって一見恵まれている人も多い。しかしそれぞれが孤独や生き辛さを抱えながら、必死に生きていることが、だんだんと分かってきます。

平岡:確かに自分は冴えないし、ロスジェネかもしれない。でも他の世代も皆そこそこ問題を抱えているじゃんという思いはもちろん最初からありました。どんな世代でも勝ち組と負け組がいる。そこから自己責任論も生まれてしまうと思うんですけど。

どの世代も皆そこそこ不幸で、皆そこそこ幸福でもある。そこは本当に自分の捉え方ひとつ。結局この小説では「敗者の心学」を書きたかったんだと思います。切り口はロスジェネですけど、皆ロスってるに決まってるんだから。

ーー「敗者の心学」とは?

平岡:どう自分を損なわないで生きていくか、心の持ちようの話ですね。俺なんかどうせダメだとなった時に、距離をとってメタ的な視点に立って、自分の心に浮かぶ負の感情に負けない心の態度というか。そういうものを書きたかったんです。

ロスジェネ世代というのは、嫉妬で自分を損なわないようにしている。女性の場合はよく分からないんですけど、20~30代の男性のテーマはやっぱりお金と女性。そこから見放されているのがロスジェネ。

でも、冴えないなと思いつつも、外に出れば人に会える。この小説の中では、恵まれたいい生活しているけれど死を待つだけのおじいさんもいるし、アスペルガーで苦しんでいる女性もいる。人と出会うことで自分を相対化ができるのは、とてもいい。

ーーノンフィクションや評論ではなく、フィクションだからこそできることはありますか?

平岡:やっぱりその「敗者の心学」を書く部分ですよね。例えば、婚活にどんな心のモチベーションでいくか。この主人公は行く前から負け犬根性です。負けるのが分かっているから「誘われたから乗っかって行くだけ」と自分に言い訳したりしてる。

そこがロスジェネの心の一番普遍的な部分で、ノンフィクションでは一番書きづらいところですよね。小説では「今まで異性関係で相当傷ついてきたんだろうな」とか、そういうことを丸ごと描けるんです。

ーー今後はどのような作品を書いていきますか?

平岡:いくつか長編のお誘いをいただいて書くんですけど、本当にうまく書けなくて。なんでこんなつまんないんだろうと思って、何回も書き直すんですよ。50枚とか100枚、下手したら300枚も書いた後に気づいて。最近はうまく書けなくて当たり前なんだって思うようにしてます。これは「敗者の心学」でしょうか(笑)。

あと、僕は古代史や九州や盲人に惹かれるので、小説『古事記』や島津藩にいた盲僧をテーマにした小説も書いてみたいですね。以前『イシマル書房編集部』という小説を書いた時に、作中作で小説『古事記』を少し書いたんです。

結局、天孫降臨と神武東征と邪馬台国はどこだったのか。この3つを古代史ファンは一番知りたい。でも学者は不用意なことは言えない。一方、僕みたいな素人は好き勝手なことが言えるだからエビデンスを示しつつ、想像を交え、僕の回答はこれですという作品を出したい。そんな小説『古事記』を書かないと、死んでも死にきれないかも(笑)

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

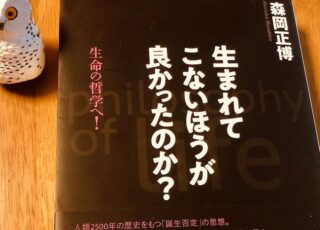

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」

「家でパンツ一丁で酒を飲む」フィンランド人のひとりの楽しみ方