大阪駅、今は使われない謎の地下通路 何のために掘った?(後編)

JR大阪駅にある、謎の地下通路をたどる旅。

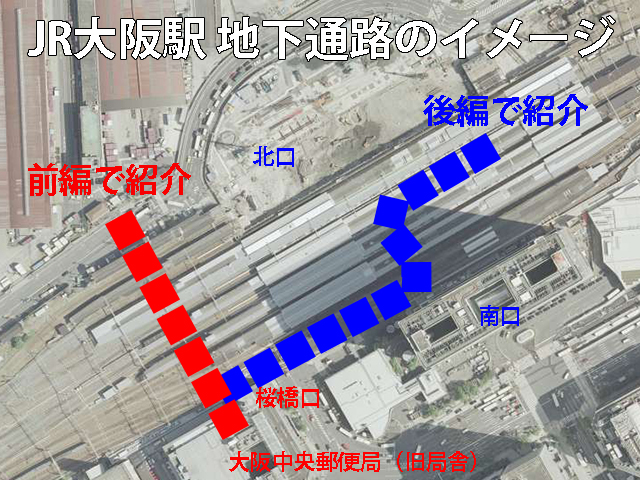

通路は、桜橋口の地下から、東口方面へも伸びていました。現在は通路としては使われておらず、配管や機械設備、工事用の資材、道具が置かれています。

東に数百メートル進んだところで、鉄の壁にぶつかって行き止まりになりました。かつてはこの先まで通路が延びていたそうです。(取材・吉野太一郎)

行き止まりになった場所の真上は、地下街でした。ドラッグストアがあり、鉄の壁の向こうの通路は、一部が倉庫として使われているといいます。

この通路はどこまで延びていたのでしょうか。その東端はここ、旅行会社や駅事務室などがある、大阪駅の中心とも言える場所です。

この裏にある駅事務室からも、地下に続く階段がありました。

そして、通路が続いています。

ここも数百メートル進んだところで、鉄の壁に行く手を阻まれました。先ほど行き止まりだった場所の、ちょうど裏側に当たります。

大阪駅の下を走る地下通路は、何のためにあったのでしょうか。JR西日本に尋ねても明確な答えが得られませんでしたが、大阪駅の地盤沈下対策を研究した1957(昭和32)年の論文に、こんな一文がありました。

1941(昭和16)年に完成した3代目大阪駅の駅舎には「建築当時は小荷物受付所が駅本屋にあり、本屋と東西昇降機を連絡する小荷物専用地下道が在る」。しかし、「終戦後は浸水その他で泥が堆積し、荒廃し現在は使用不能になっている」(注3)

地下道はもともと、小荷物を駅の受付所からエレベーターまで運ぶために掘られたものの、戦後の早い段階で既に使われなくなっていた、と推測されます。

1日に約43万人が利用する大阪駅(2017年度)。2011年に大規模リニューアルされた近代的な巨大ターミナルの地下に、戦前の名残とも言える構造物が眠っていて、ほとんど誰も気づかずに毎日足早に通り過ぎているとは、何とも奇妙な気分です。

(注3)藤井松太郎「大阪駅の沈下及びこれに伴う被害に関する研究並びにその対策」(『鉄道技術研究資料』第14巻特別号(1957年12月)収録)

この記事をシェアする

「ひとり散歩」の記事

ソロ花見の魅力——すでに3割の人が「一人で気ままに」楽しんでいる

忠犬タローの町「石岡」はレトロ建築の宝庫だった(地味町ひとり散歩 37)

お笑い芸人との共演を思い出す「草薙」散歩(地味町ひとり散歩 36)

ヤギやウマやザリガニ…都心なのに動物が多い「面影橋」(地味町ひとり散歩 35)

日本最南端の駅「赤嶺」 黒猫がのんびり昼寝する街を歩く(地味町ひとり散歩 34)

「飲む極上ライス」不思議な沖縄ドリンクを「古島」で飲む(地味町ひとり散歩 33)

行徳で見つけた「体がグミになりそうな」滑り台(地味町ひとり散歩 32)

伝説の野外フェスの里「中津川」にリニアがやってくる?(地味町ひとり散歩 31)

巨大な鳥居がドドーンと睨みをきかせる中村公園(地味町ひとり散歩 30)