仕事をサボった僕にスクープのチャンスが(青春発墓場行き 15)

僕が所属していた週刊誌の編集部では、ネタを週に3本出さなければならなかった。取材と並行して翌週分のネタを3本見つけるのは、はっきりいってとても大変だった。駆け出しの頃は、ほとんど寝ていなかった。朝まで誰かと飲んで、頼み込んでネタをもらう日々が続いた。そうやって徐々にネタ元を獲得していくと、今度は向こうから、何かが起こりそうなとき連絡が入るようになる。そうなると一人前の記者だ。

でもそこまでになるのは簡単ではない。記者というものは、営業マンに似ている。足で稼いで、頼み込んで、気に入られて、(自分という)商品を買ってもらう。前職で営業マン失格だった僕に務まるのであろうか。不安で仕方がなかった。

でも、スクープというものは努力とは無関係に、ふいにやってくるものである。

僕はある日、編集部を抜け出して、本屋にマンガを買いに行った。要はサボっていたのである。ルンルンしながら好きなマンガを選んでいると、ふとある人物が目に入った。大物芸能人が来店したのである。しかも女性を連れて。他の客は誰も気づいていなかったが、僕はひと目でわかった。オーラを放っていたからだ。やっぱり芸能人は違う。そのことをこのとき痛感した。そして同時に僕は焦った。編集部にすぐ連絡するべきだろうか?

今の「僕」を作った駆け出しの日々

仮に連絡を入れたとすると、僕が編集部を抜け出して、のんきにサボっていたことがバレる。しかも、カメラマンが到着する前にその大物芸能人が帰ってしまいスクープを逃したりなんかしたら、僕がサボっていたことだけが事実として残り、坊主丸儲け、じゃない、僕だけ大損じゃないですか、あなた。だからといって、連絡しなかった場合、僕がサボっていたことはバレないけれど、世紀のスクープはなかったことになる。

僕は5秒くらい脳をフル回転させて悩んだ。そして、編集部に電話することにした。デスクは「今からカメラマンよこすから1秒たりとも目を離すんじゃねえぞ!」と、それはそれは緊迫した声色だった。

果たしてカメラマンは到着し、無事に写真を撮ることができたのだった。雑誌の発売日には反響があり、スポーツ紙や他の週刊誌も後追い記事を出した。

あの日から数日後、デスクにたずねられた。

「そう言えば、お前、なんであんなところにいたの? サボってない?」

「まあまあ。スクープがとれたんだからいいじゃないですか!」

僕のサボりはスクープによって不問に付された。こういう結果主義なところが週刊誌のいいところだ。

毎度毎度、こんなふうにうまくいくとは限らないが、たまにこういうことが起きるのも、記者をやっていて面白いところである。「運も実力のうち」。当時の僕は、そう自分に言い聞かせた。

ライターをやってもう10年を超えるが、いまだにネタ集めの日々を懐かしく思い出すことがある。たぶん、あの日々が今の僕を作ったからだ。駆け出しだった頃の日々が、僕の考える力や、企画をつくる力、実行する力を鍛えてくれたんだと思う。まだまだ勉強の途中ではあるけれど……。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

「キラキラした老後」なんて幻想? 定年で「不機嫌な人」にならないために

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

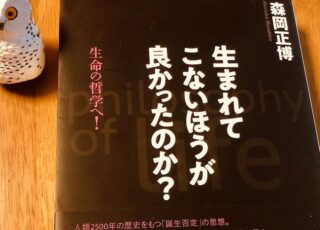

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」