生理ブーム、個人差と選択肢を知る機会に 歴史社会学者・田中ひかるさん

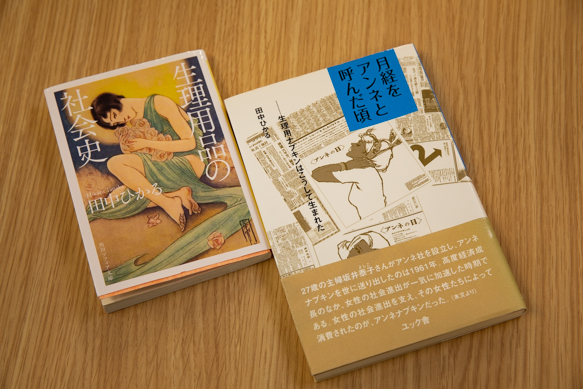

小山健さんの漫画『生理ちゃん』の映画化やユニ・チャームによる「#NoBagForMe」(紙袋はいりません)プロジェクトなど、生理に関する話題が数多くあった2019年。『生理用品の社会史』で知られる歴史社会学者の田中ひかる先生は、月経不浄視の慣習が廃止された明治時代、アンネナプキンが登場した1960年代に次いで、“第三次生理ブーム”が来ていると話します。

様々な生理用品が簡単に手に入る今、生理によって活動が制限されることは少なくなりました。生理用品のおかげで問題は解決したかのように見えますが、どうして今、生理の話題が注目を集めているのでしょうか。田中先生に聞きました。

考えるきっかけとなった「生理バッジ」

――10月半ばに大丸梅田店が導入した「生理バッジ」は賛否を呼びました。バッジで「生理中」と意思表示し、生理の時でも働きやすい環境を作る狙いでしたが、批判が相次いで使用中止になりました。田中先生の意見を聞かせてください。

田中ひかる(以下田中):「生理バッジ」は当事者である従業員が話し合った結果、お互いがいたわり合えるようにと試験的に導入され、バッジをつけるかどうかは個人の判断に委ねられていました。今回の件で、働く女性の生理について関心を持つ人が増えたことは、よかったのではないでしょうか。働きやすい職場作りのための試行錯誤が、今回の騒動によって萎縮しなければいいなと思います。

ただ、意味も考えずにやたらと「生理をオープンに語ろう」という風潮には違和感もあります。生理や性をただオープンにするだけでは、「露悪」と取られかねません。しかし、生理を「語らない」ことで、職場で生理痛を我慢して働かなければならない、災害時に救援物資の生理用品が適切に配布されない、といった弊害が出てきます。生理をふたたびタブーにしないためにも、語り方には慎重さが必要です。

――制度上は、生理休暇もありますが、利用している人はほとんどいないようです。

田中:生理休暇が出来たのは終戦後の1947年です。会社に女性用トイレはほとんどなく、ナプキンや鎮痛薬もなかったので、生理中の会社勤めはとても困難でした。今は当時と状況が変わり、生理はコントロールできるようになっています。もちろん、生理が重く休みが必要な方もいるので、休暇を取得しやすくする必要があります。生理中の女性に限らず、具合の悪い時は誰もが当たり前に休めるようになるのが理想です。「生理」と申告する必要もないと思います。

――生理用品を軽減税率の対象にしようという動きが一部で出ています。

田中:日本の軽減税率の対象は、生活必需品ということになっていないので「生理用品は生活必需品だから税率を下げろ」という意見に対して「それは違う」という見方もあるようです。しかし、海外では生理のある誰もが生理用品を入手できる状態を目指す“生理の平等化”の動きがここ数年、広まっています。インドでは2018年、オーストラリアでは2019年、生理用品が非課税になりました。こうした観点から、日本でも減税や非課税について検討の余地があると思います。

“第三次生理ブーム”で前進

――先生は今、“第三次生理ブーム”にあるとおっしゃっていますが、ブームの直接のきっかけは何だったのでしょうか?

田中:『生理ちゃん』の映画化や、若手インフルエンサーのハヤカワ五味さんによる生理事業立ち上げ、ユニ・チャームによる「#NoBagForMe」プロジェクトなどが同時期に話題に上がったのが大きかったと思います。生理に対する意識の変わり目は、明治時代のはじめと1960年代にありましたが、現在、それに次ぐ、転換期と見ていいと思います。“生理の平等化”に関する世界的な動きや、フェムテック市場の拡大、SNS等で個人が発信できるようになったことも背景にあります。

――明治時代と1960年代それぞれの時期には、どのようなことがあったのか教えてください。

田中:明治時代には、政府により公に月経不浄視が否定されると同時に、欧米から西洋医学に基づいた生理観が移入されました。これが第一の転換期です。ただ、その後も生理に対する”けがれ意識”は生活に根強く残っていました。生理の女性を隔離する月経小屋の慣習は、地域によっては戦後まで続きました。

劇的に意識が変わったのは、アンネナプキンが発売された1960年代です。それより前は、生理の際、脱脂綿を使っていたのですが、経血が漏れたり、脱脂綿が地面に転がり落ちることも珍しくなく、働きに出ることを断念した女性も多くいたといいます。

そんな不便さや不快さを解消する商品としてアンネナプキンは大ヒット。女性の社会進出を物理的に支えることになりました。また、アンネナプキンを発売したアンネ社は広告戦略を重視し、隠すべきものという意識が強かった生理のイメージを宣伝の力で塗り替えました。

「アレ」とか「お客さん」などの呼び方から「生理」と当たり前に言えるようになったのもアンネナプキンによる功績が大きいんです。生理のネガティブなイメージが払拭された結果、生理用品の開発も一気に加速しました。

生理には個人差があること、コントロールできることを知ろう

――そうした出来事の延長に“第三次生理ブーム”があるんですね。

田中:そうですね。アンネナプキンの登場で生理観は大きく変わりました。ただ、改めて振り返ってみると、そこで止まっていたなという気がします。

例えば、生理用品のCMは明るくてさわやかなイメージがありませんか。タブー視されていた生理のイメージを払拭するための表現が、そのまま何十年も変わらずに来てしまったんです。明るさを全面に出したCMは、生理中の女性の実態とは異なる面もあり、誤解を与えかねません。なかには、カラフルすぎるパッケージが買いにくいという人も存在しました。ハヤカワ五味さんはそうした状況に異を唱えてくれました。

生理用品を買う時の紙袋も同じです。昔からいらないという人もいましたが「#NoBagForMe」プロジェクトによって、「なんで生理用品を隠さないといけないのだろう? ちょっと変だな」と感じる人が出てきました。私自身は、生理用品を恥ずかしいと感じる人の方が多いだろうから、それでいいかなと思っていたんです。でも、複数のメディアが実施したアンケートで、想像していた以上に紙袋不要派が多いという結果が出て、生理観が変わってきていることを実感しました。

――時代によって生理観は変わるし、価値観も人それぞれということですね。

田中:はい。ぜひこの機会に、生理観は多様で、症状にも個人差があることを男性にも知って欲しいです。初経教育の時点で、ナプキン以外にも将来の選択肢として、タンポンや月経カップといった生理用品があること、鎮痛薬やピルによって生理痛や月経前症候群がコントロール可能だということを伝えるべきだと思います。

――最後に、田中先生の「ひとり時間」の楽しみ方を教えてください。

田中:新聞の投書欄が好きで、切り抜いて集めています。ゆくゆくは研究などに役立てたいと思っているのですが、溜まっていく一方ですね(笑)

この記事をシェアする

「ひとり生活」の記事

「自分を変えたくて、引っ越した」 本と暮らすひとりの時間が教えてくれたこと

ひとりぼっちの犬と私(AIショートノベル 6)

「結婚=幸せ」ではない? 男女で意識に違いあり

ひとり暮らしの在宅勤務。生活と仕事のモード切り替えを手助けしてくれる「香り」の話【PR】

池袋の東急ハンズが閉店した〜消えゆく「都心のホームセンター」の意義とは?

「孤独死を生み出す日本社会の現実に目を向けるべき」ノンフィクション作家・菅野久美子さん(後編)

団塊ジュニアの男性にすすめたい「抗体検査」と「ワクチン接種」の話

多様な人と交流できるのが魅力「独身アラサー男子」がシェアハウスで暮らすワケ

「金曜日のソロたちへ」撮影で気づいたこと 「ひとり暮らし」を12年半も楽しんでいる理由がわかった!