駒場寮には変な人がいっぱいいた「世界は広いな」(私と東大駒場寮 8)

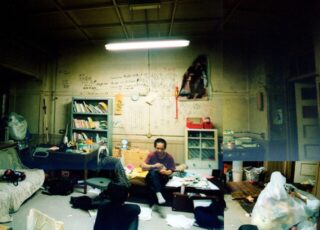

東京大学の駒場キャンパス(東京都目黒区)にかつて存在していた「駒場寮」。学生の自治寮として運営されていたが、2001年に大学当局によって取り壊された。連載の第1回に書いたように、当時美大生だった私は、卒業制作として駒場寮の「写真&インタビュー集」を作った。それから約20年たった今、過去に撮影した写真を整理して、再び作品化しようとしている。

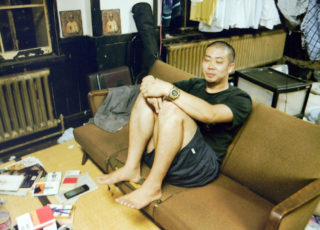

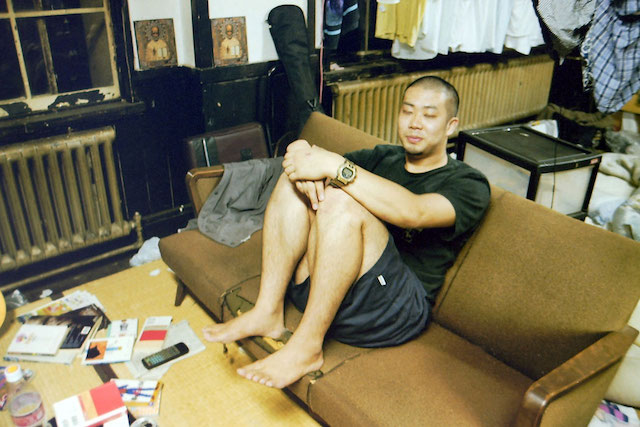

同時に、2001年にインタビューした元寮生を一人一人訪ね歩いて、駒場寮とはいったいなんだったのか振り返ってもらっている。今回は、寮委員長を務めた経験を持つ元寮生で、現在は商社に勤める多賀谷鉄平(たがや・てっぺい)さん(41)を訪ねた。

駒場寮に一目惚れ「入らない理由がなかった」

――大学時代に一度聞いているんですが、改めて、駒場寮に入った理由や経緯などを教えてください。私からすると、多賀谷さんは他の寮生と違って、経済的な理由がないように思えたんですけど…

当時のインタビューを見るとね(笑)

僕は東大の前期試験を受けたけど落ちて、後期試験で受かったんです。落ちると思っていたら連絡が来て、明日とか明後日までに入学手続となって、慌てて東京に来たんですね。でも、学校の周りの不動産屋を回ってみたんですけど、もう埋まってるわけですよ。

これはまずいと思って、大学に聞いてみたら、三鷹寮ってとこがあるって言われた。三鷹か、よう知らんけど遠いなーと思って、大学の中をフラフラしてたら、駒場寮があるじゃないすか。で、パンフレットもらって、その場で入ってたような感じがしますね。

――他の寮生の話では、入学手続の書類に「駒場寮に入らないでください」という書類が入ってたって聞きましたけど…

書いてあった、近づくなって。見た、見た(笑)。書いてあったけど……やっぱり、あんまり見てなかったんでしょうね。しっかりとは。

――しっかり見てなかった(笑)

だって、絶対いいでしょ。ま、一目惚れですかね? 入らない理由がないっすよ。家はない。どっか住まなきゃいけない。家賃6500円。学校まで徒歩0分。部屋広い。相部屋。何もかもいいじゃないですか。

自分たちの生活の場を、自分たちで決めて、自分たちで運営するっていうコンセプトもスゴイいいなって思ったんです。

――じゃあ悪いところは、もう目に入らなかったってことですね。

なんにもなかったですね。

――大学側ともめてるとかも…

全然問題ない。そりゃ〜もめることもあるでしょう、くらいの感じで。

――おおらか…

もう、だから、最初っからどっぷりでしたね、寮生活に。すごく早い段階で寮委員にも入ったと思うし。1年目から、夏の寮祭実行委員長をやらせてもらったし、その後、寮委員長もやらせてもらった。

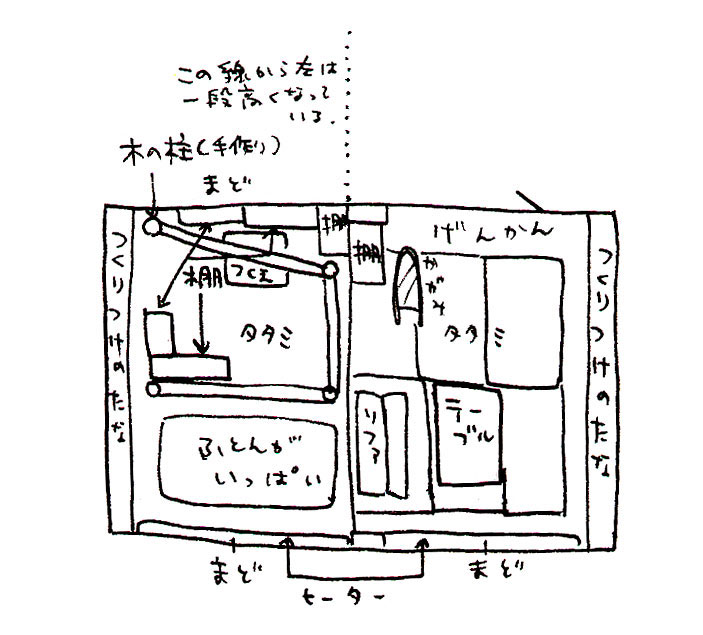

――久しぶりに部屋の写真を見て思ったんですけど、この部屋だけ柱が立っていますよね? この柱に書いてある「ラジカル キャノンボール オブ タカラヅカ」っていうのは何ですか?

これは誰かが落書きで書いたんだと思います。誰かのニックネームじゃないかな? 当時「インリン・オブ・ジョイトイ」っていうのが流行っていたので……たぶん誰かが酔っ払って書いたんですよ。

――インテリアに工夫がある部屋だなと思っていたんですよ。布とか、かかっていて。

1年の夏に隣の部屋のイッキちゃんとタイに行った時に買ったアジアンな布です。カーテンで仕切って、リビングと寝室にしたんです。

ちなみにね、確か、この部屋は、最初、酒造さん(第2回インタビューに登場/多賀谷さんの4年先輩)の部屋だったんです。そこに僕が入ったんですが、その頃は、全然違うレイアウトでした。酒造さんのスペースと僕のスペースが棚で仕切られていた、なんだかつまんない部屋でした(笑)

その頃、酒造さんは研究かなんかで忙しかったと思うんだけど、部屋にあまりいなくて。僕は「相部屋生活」をしたかったので、つまんなかったんです。

そこで僕は、酒造さんに許可を取らずに、同級生の仁ちゃんを入れて、僕と仁ちゃんで部屋の改良をしたんです。酒造さんが久しぶりに部屋にふらっと来たら、「あれ?俺の荷物ないし、俺の部屋でなくなってる」みたいな。「あ、隣の部屋に移しときました」って(笑)

そのときは、結構怒られた記憶があります。酒造さんからも怒られたし、寮委員会からも怒られたような。「何しとんねん!」と。そりゃそうですよね。「酒造さん、ごめんなさい。申し訳ございませんでした」と書いといてください(笑)

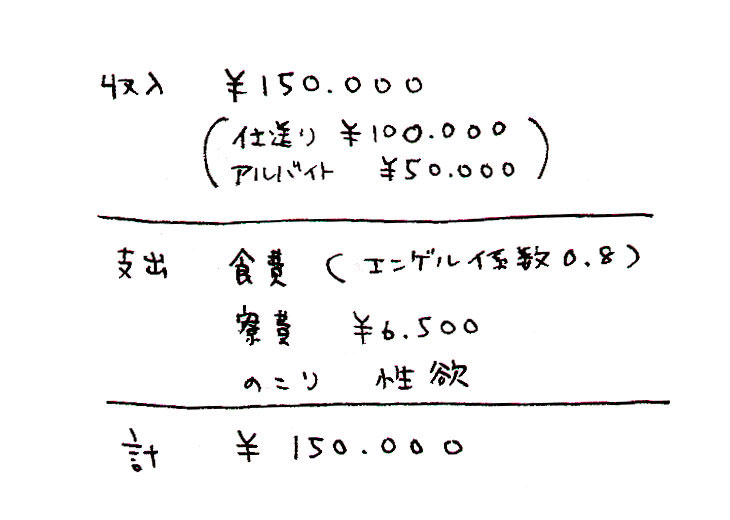

――当時の収入と支出のメモがあるんですが…

何ですかこのメモは……ほんと馬鹿ですよね。記憶があいまいですが、仕送りは10万ももらってなかったと思います。で、バイト代をもうちょっと稼いでいたような気がします。10万くらいあったんじゃないかな?

――駒場寮で暮らした時代の、特に印象に残っているエピソードは?

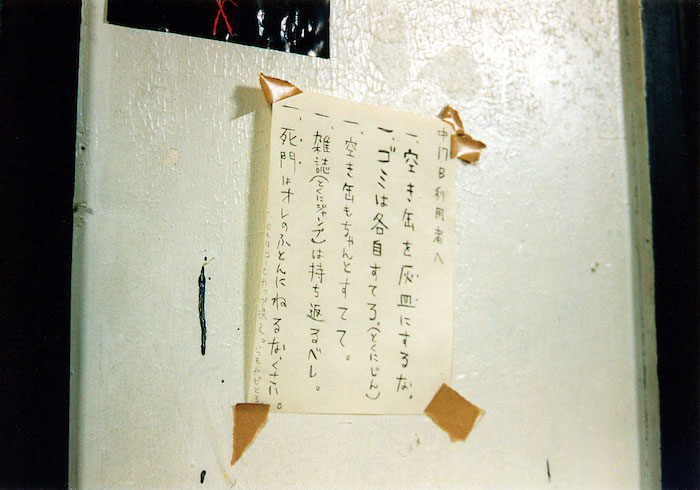

いっぱいありますけど……やっぱり「日常」が一番の思い出かなぁ。本当に毎日飲んでましたよね。基本的には朝まで飲んで、昼過ぎまで寝て、夕方ぐらいから寮の活動をやって…。寮の活動って何かっていうと、寮委員会っていう会議が週2回か3回あって、タテカンを作ったり、ビラをすったり。

当時は自家発電だったので(筆者注:駒場寮は当時、電気・ガスを止められていた)、ガソリンスタンドに灯油を何人かで汲みに行って、学校の裏の「山手ラーメン」でラーメンを食って、そのあと皆で部屋で飲む。だいたい、隣の部屋の板ちゃん・イッキちゃんの部屋。

これが定番。マージャンやったりも。お酒飲んで寝て、起きたら寮の活動をやって、ラーメンを食べて、酒を飲んで、寝る。一年間くらい、ずっとそういう生活だったんじゃないかなあ。

心から大事な場であると思っていたし、それをわかってほしかった

――多賀谷さんは、そういう活動を楽しんでやっていた感じがしますね。他の学生には「大学に弾圧されて…」みたいな感じの人もいましたけど。

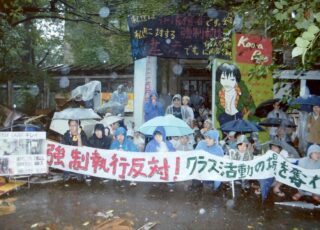

いや、もちろん弾圧だと感じてました。寮生の意見を聞かず、一方的でしたから。なので、大学の教務課との交渉とか、ビラ配りとか、授業のはじめにアジテーションだとか、デモ行進を学内でやったりとか、いろいろやってたんですよ。

でも、弾圧に対する抵抗というよりは……わかってほしかったっていう感じだったと思います。駒場寮って楽しいし、大事な場です、と。

東京大学みたいな「まじめな」組織の中で、校内に寮があって、あんな歴史のある古い建物で、広いスペースにすごく安く住めて。そういう場所で、いろんな人たちと、毎日、ときにはお酒を飲みながら、大学自治のことや未来のこと、世の中のこと、自分たちのこと、民主主義とは、みたいなことを真剣に議論して考える。

そういう時間って、すごく貴重な時間でした。僕はそういう駒場寮という「場」が、心から大事だと思っていました。なくされてしまったのは、本当に大変な損失です。

学生運動で「反体制」そのものが目的化することがあると思うのですが、そういうことではなかった。

たしかに、権力に対しては、反権力というものがないと、権力が暴走・独裁化することがありうると思うんです。組織論としてね。なので、「体制があるところには反体制がいないといけないから、自分たちは反体制になろう」っていう考え方もあるかもしれない。

でも、僕には大学と戦いたいからとか、権力に対して歯向かいたいから駒場寮を残したいという思いはなかった。こんな素晴らしい「箱」がなくなれば、ソフトもなくなる。これまで受け継がれてきた駒場寮の素晴らしい文化をなくしちゃいけない……という思いでした。

――多賀谷さんが駒場寮で得たものって、具体的に何かありますか?

僕は田舎出身で、大学に入るまで、学生運動とか民主主義とか、自治が何かとか、考えたことがなかった。でも、駒場寮には、そういうことを一生懸命考えてる先輩がいて、あ、そんなふうに考えるんだ、っていろいろ勉強になった。

駒場寮の生活で、あぁ、これが東京なのか、これが東大か、みたいに感じました。すごく刺激的な日々でした。

僕にとって駒場寮は「ハイカラ」な場所だったんですよね。

駒場寮の一番の魅力は?と言われると、「ダイバーシティ、多様性」だと思うんですよね。基本的には地方出身者が多くて、本当に貧しい人もいたし、女性も住んでいたし、女性っぽい人もいたし、それこそバリバリの闘士も住んでいたかもしれない。本当に変な人がいっぱいいて、その人達とそれこそ四六時中、一緒にいるわけです。

東京大学ってやっぱり突き抜けた人がいるんですよ。駒場寮で出会った人は、同級生や学科の上下間にもなかなかいないような、さらに突き抜けた人がいっぱいいた。世の中いろんな人いるな、世界は広いなって思った。そういった人たちと、寮の運営や、廃寮反対運動をどうやって行くか、毎日一生懸命、議論をしてた。

で、やっぱり意見が合わないこともたくさんある。どうやって自分の意見をわかってもらうか、相手の意見をどうやってリスペクトするかとか、どうやって合意を形成していくか、実地で学べたと思っています。

自分たちのことは自分たちで決めるという民主主義は不断の努力により維持される、って本当にそう思うし、今の仕事でも、すごく意識している。構成員が「思考停止」すると、組織は本当に腐ってしまう。駒場寮にもし出会ってなかったら、きっと今頃……まぁやっていることはあんまり変わらないかなぁ(笑)

でも、駒場寮の思い出は、本当に懐かしいし、楽しい思い出ばかり。人生でどこに戻りたいか、また同じ時間を過ごしたいかといえば、駒場寮時代だなぁと思う。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

「こういう人たちと一緒にやるのは絶対無理」東大での絶望から将棋ライターの道へ(私と東大駒場寮 10)

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「駒場寮明け渡し」から20年〜写真で振り返る「2001年8月22日」(私と東大駒場寮 9)

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい