フリーはつらいよ!開高健賞ライターが語る「自由とお金」の関係

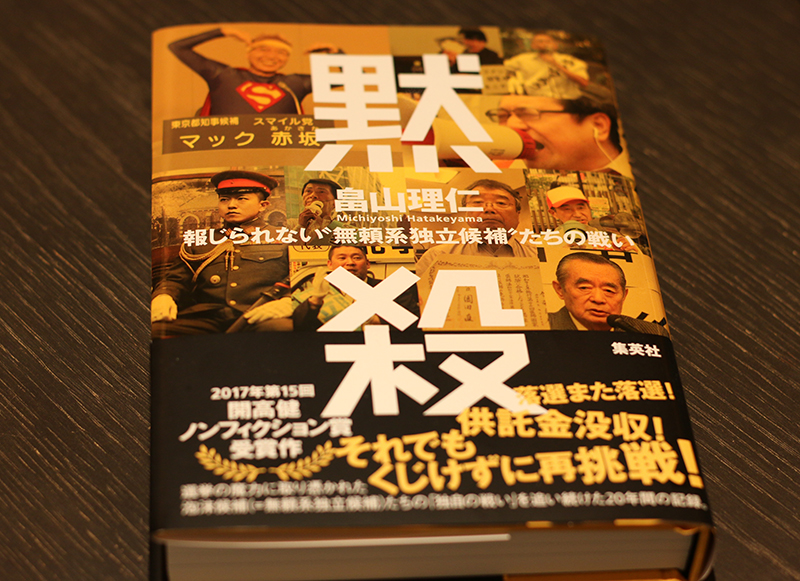

マック赤坂やドクター中松など、選挙で「泡沫候補」と揶揄されがちな人々を20年近く追い続けてきたフリーランスライター・畠山理仁(はたけやま・みちよし)さん。これまで取材してきた成果をまとめた作品『黙殺 報じられない“無頼系独立候補”たちの戦い』で、2017年の開高健ノンフィクション賞(集英社主催)を受賞しました。大学在学中にライターを始めて以来、サラリーマンになることなく「独立」の立場を貫いてきた畠山さんに、フリーのライターの「自由とお金」の関係について聞きました。

300万円の賞金は「借金返済」にあてた

――ちょっと下世話な話なんですけど、開高健賞の賞金は300万円だったとか。かなりの金額ですよね。

畠山:もう、びっくりびっくり。去年の収入を上回るくらいですよ。他の賞に比べて、開高健賞は賞金が高いほう。大宅賞や直木賞は100万円ですからね。

――ノンフィクションのライターはお金がないから、賞金をたくさんあげようということでしょうか・・・

畠山:だったら、最終選考に残った4人に75万円ずつあげたほうがいいですよね。ノンフィクションの裾野を広げるという意味では。僕も最終選考に残ったと知らされたとき、「もうここで賞金を4人で割ってください」という感じでした(笑)。結局、受賞して大きなお金をもらえたんですが、それまでに借金をしていたので、大半はその返済にあてました。

――やっぱり、フリーランスのライターを続けていくのは大変ですか?

畠山:収入面はとても大変ですね。僕はいま45歳で、大学2年の5月、20歳のときに編集プロダクションでライターの仕事を始めたんですが、当時は同世代の人がわりといました。でも、いまは20代で、雑誌の仕事をしているフリーのライターって本当に少ない。なりたいという人がいても、「こういう台所事情です」と話すと「厳しいんですね」と言って就職していく。フリーは本当に大変です。僕の先輩で力がある人でも、家業を継ぐために途中で田舎に帰ったという人はいますね。

――畠山さんは、社会人の最初からフリーだったんでしょうか。

畠山:最初は編プロにいたんですが、雇用契約を結んでいたわけではないです。最初の給料は月額3万円で、保険もなかった。「いろいろ教えてやるから、お金がもらえるだけありがたいと思え」みたいな感じでした。何も知らなかったので、どういう流れで雑誌ができるか学ぶことができて、とてもありがたかった。

その編集プロダクションに5年間いたんですけど、手伝える友達を呼んでくるごとに給料があがるシステムだった。一人呼ぶと5万円、もう一人呼ぶと7万5000円になって、さらに一人呼ぶと10万円。編プロには5年いましたが、最終的に月給が15万円になりました。

会社員になろうとしたら「妻に反対された」

――20代半ばで編プロを辞めてからは、ずっとフリーランスということですが、就職しようと思ったことはないですか。

畠山:30歳くらいまでは、ずっとひとりでやるつもりでいました。でも、子どもが生まれてから、会社員になろうと思ったことが何度かあります。最初は、大手出版社から専属契約のライターにならないかと誘われました。妻に相談したら、「専属になるといままでお付き合いのあったところとの仕事ができなくなるから、やめたほうがいい」と言われました。フリーになってから支えてくれた人たちとサヨナラしないといけないし、仕事の幅も狭まってしまう、と。それを聞いて「まあ、そうだな」と思いました。

――一般的には「夫に安定した仕事に就いてほしい」と願う奥さんが多いイメージがありますけど、畠山さんの場合は違ったんですね。

この記事をシェアする

「フリーランス」の記事

インタビューは「面白くなくない記事」を書けばいい〜ライター土井大輔さんの取材術

フリーランスの収入を直撃!?「消費税インボイス」の問題点とは?

「眠れなくなるほどキモい」寄生虫の魅力を発信し続ける孤高のライター

50歳でテレビ局を辞めた「フリーライター」どうやって稼いでいるか?

年収1500万円以上の「テレビ局プロデューサー」が50歳でフリーライターに転身した理由

「人は『正しい』を愛するとは限らない」AV業界から東大大学院へ 作家・鈴木涼美さん

留学してフリーランスに『真面目にマリファナ』本の著者に聞く・前編

生理をよく知らないフリーランスの日本人男、アフリカで布ナプキンを作る(ひとり国際協力 3)

「なりたい肩書きにはなれるが、難しいのは継続」 僕が名刺に込めた思い