ひとり出版社だからこそヒットした究極の地味本「交通誘導員ヨレヨレ日記」

「この『交通誘導員ヨレヨレ日記』は、ひとりでやっている出版社でないと、世に出なかったかもしれません。高齢者の日記なんて地味な本、ほかの出版社では企画が通らないでしょう」

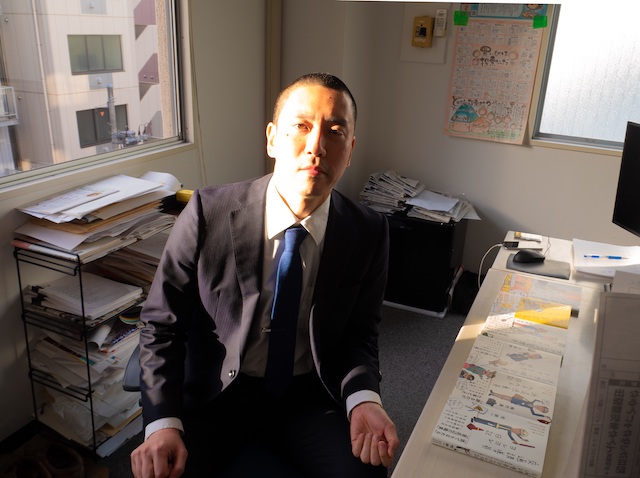

たったひとりの出版社「三五館シンシャ」を営む中野長武(なかのおさむ)さん(44)は、そう語ります。

いま、一冊の本が大ヒットしています。それが『交通誘導員ヨレヨレ日記 ―当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます』。表紙には、くたびれきった高齢男性のイラストが。おしゃれ要素が見当たらない、しょぼくれ果てた表紙が、逆に書店で異彩を放っているのです。

著者は73歳の交通誘導員、柏耕一さん。ページを開くと……風雪にさらされる厳しい就業実態、通行人からの理不尽なクレーム、現場監督とのいさかい、同業者からのイジメ、恐怖の「誘導ミス」などなど、つらいできごとが日記形式で綴られています。とはいえ機知に富んだ文章が楽しく、くすくすと笑える描写も。

そしてこの究極に地味な日記本が、なんと7万6000部を突破するベストセラーに。人気が人気を呼び、先ごろコミック版も発売されました。

さらに『派遣添乗員ヘトヘト日記』『マンション管理員オロオロ日記』など高齢者の奮闘を記録した通称「日記シリーズ」が続々と刊行。好評につき現在は第五弾を数えます。

究極の地味本『交通誘導員ヨレヨレ日記』は、なぜベストセラーになったのか。版元である「三五館シンシャ」の中野長武さんに、お話をうかがいました。

「まさか、これほど売れるとは思わなかった」

――御社が発売した「日記シリーズ」がどれも売れに売れていますね。第一弾『交通誘導員ヨレヨレ日記 ―当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます』(柏耕一:著)は7万6000部を突破したそうですね。

中野長武(以下、中野):『交通誘導員ヨレヨレ日記~』はおもしろいので、「重版がかかるといいな」と期待しました。初版は5000部で、「1万部に届け」と願っていました。ところがいざふたを開けてみれば、希望をさらにうわまわる10刷。正直、ここまで売れるとは驚きです。なんせ働く高齢者という地味なテーマですからね。7万6000部越えは想像していませんでした。発行した自分が言うのもなんですが。

――版元が意外に思うほどの売れ行きなんですね。働く高齢者の「日記シリーズ」は、どういうきっかけで生まれたのですか。

中野:実は偶然なんです。

――ぐ、偶然?

中野:はい、偶然です。初めから「高齢者の労働の現状」を日記シリーズ化する構想があったわけではないんです。当時73歳で、現在も交通誘導員をしている柏耕一さんが当社へ原稿を持ち込んでこられたのがきっかけです。「これまで三つの出版社に断られた」という原稿を読んでみたら、めちゃめちゃおもしろかった。「じゃあ、うちでやりましょう」と。

――中野さんが「うちでやりましょう」と判断したのは、ヒットの予感がしたからですよね。

中野:もちろんです。ヒットは狙えると思いました。けれども、自分の狙いとは異なる部分から火がついたんです。しかも、想像以上にウワサが拡がっていって。

――「狙いとは異なる部分から火がついた」ということは、原稿を読んだ中野さんの琴線に触れた部分とは違う売れ方をしたのですか。

中野:そうなんです。出版とは不思議なもので、「こちらの目論見がハズレたから売れる」パターンもあるんです。私はこの『交通誘導員ヨレヨレ日記~』は“知られざる交通誘導員の裏側”が読者の関心をそそるんじゃないか、そう考えたんです。誰もが街で交通誘導員を目にしている。「ああ彼ら、街にいつもいるよね」と。それなのに、内情は誰も知らない。そういった街の裏方たちの仕事って興味があるじゃないですか。

――興味あります。僕もどこからどこまでが交通誘導員の仕事なのか、まるで知りません。知りたくなります。

中野:でしょう。「誰もが知っているのに誰も知らない仕事」について当事者が語るって、おもしろいですよね。ところが発売してみたら、その点ではなく、「年金がもらえる年齢になっても働き続けなければならない現実」の部分に針が振れたんです。そうして高齢者を中心に共感の波が拡散してゆきました。

高齢な著者の年齢の表紙で公表。予想外の反響が!

――ああ、「まるで自分のようだ!」と。ということは、読者の多くも70代の著者と同世代なのですか。

中野:そう捉えています。初めて新聞に『交通誘導員ヨレヨレ日記~』の広告を打ったとき、サブタイトル「当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます」も、そのまま載せたんです。そうすると朝から電話がガンガンガンガンかかってきたんですよ。「73歳の人が書いたこの本、どこで買えるの?」「お金を払うから、うちへ送ってくれない?」と、電話が鳴りやまない。お声を聴く限り、皆さんご年輩の方ばかり。

――新聞広告って、そんなに反応があるんですか。

中野:いやあ、ないですよ~。正直に言って、新聞広告を見て版元へ問い合わせの電話をかけてくるケースなんて、ほとんどないんです。しかし、この本は初動がいきなり違いました。問い合わせの電話への対応に追われ、丸一日も業務ができないほどだったんです。「あ、この『交通誘導員ヨレヨレ日記~』はシルバー世代が読むんだ」と、読者像がはっきり見えた。73歳が朝っぱらから現場に立っている。そこに自分の「ちょっと先の未来」を重ねたのだと思います。

――業務に支障をきたすほど、電話での問い合わせが殺到するとは。ワラをもつかむ感覚になったのでしょうか。

中野:そうかもしれません。これも偶然なんですが、『交通誘導員ヨレヨレ日記~』を出版した2019年に奇しくも、“老後2000万円問題“が湧きあがったんです。「貯金が2000万円以上ないと老後を生きるのは難しい」と。この報道で、高齢者は皆、一気に不安になった。「そんなに蓄えはないよ!」って。日本では死ぬまで働かなきゃいけない、そんな雰囲気が高まったときに、ちょうどこの本が出たんです。

――長寿化がさらに拍車をかけ、長生きすればするほど未来が暗くなる雰囲気が蔓延しましたね。

中野:30年前だったら老後は年金だけで暮らしていけた。けれども現在はそうではないですから。73歳の男性が雨の日もカンカン照りの日も屋外で立ったまま仕事をしている現実は他人事ではないですよね。

――確かにこの「日記シリーズ」はどれも「著者さんの年齢」をはっきり表紙に明示している点が画期的です。73歳、72歳、66歳と、書籍の表紙や広告に著者の年齢をしっかり表示してある。これは読者の気を惹く新たな鉱脈かもしれませんね。

中野:そうですね。表紙に書いてある著者さんの年齢を見て親近感が湧き、「この人の人生だったら読んでみようかな」と思って手にしてくださるのでしょう。

他の出版社から見捨てられた持ち込み原稿が大ヒット

――表紙だけではなく、内容も親近感が湧きますね。エッセイではなく日記なので、切実さがいっそうナマナマしく伝わってきました。

中野:これも偶然なんです。著者の柏さんが日記の形式にして書いていたので、とても読みやすかった。なので2冊目以降は柏さんの書式にならい、持ち込み原稿を日記形式に書きなおしてもらっています。

――「日記シリーズ」からは、たくさんのヒット作が誕生していますね。原稿は持ち込みなんですか。

中野:はい。これまで発行してきた「日記シリーズ」は、すべて持ち込み原稿の書籍化です。

――そうだったんですか。高齢者からの原稿の持ち込みって、そんなにあるのですか。

中野:あるんですよ~。持ち込み、多いんです。現在、何十件も出版希望の原稿が届いています。持ち込みラッシュの引き金を引いたのは、2冊目にリリースした梅村達さんの『派遣添乗員ヘトヘト日記 ―当年66歳、本日も“日雇い派遣”で旅に出ます』でした。梅村さんがあとがきに「この本は他社で何度も出版を断られた」と書いたんです。僕はあえて、わざとそこを残した。このあとがきを読んださまざまな職業の高齢者が、うちに原稿をどんどん持ち込んでくれるんじゃないかと思って。

――その部分をお読みになった方が押し寄せたのですか。どのような職業の人が持ち込みをされるのですか。

中野:いろんな方がいますよ。学校の用務員さん、樹木を伐採している林業従事者、『風俗嬢を20年やっています』という人もいます。托鉢僧からの持ち込みもありました。ありとあらゆる職業の方が企画を持ってこられます。

――持ち込み原稿のなかから、いま具体的に新刊へと進んでいる企画はありますか。

中野:2021年は、デパート販売員の女性が書いた本を出版する予定です。60代後半のシングルマザーで、事情があって年金が少ししかもらえない。そういう隠しておきたい部分も、しっかり書いていただいています。

現在の60代、70代は「バブル崩壊」の当事者世代

――「日記シリーズ」著者の皆さん、まさに全裸に近く、さらけ出していますね。そのため、現在の仕事の裏側はもちろん、前職を追われていく過程がリアルで恐いです。

中野:罪をおかして会社をクビになったとか、ギャンブルで身を滅ぼしたとか、そういう転落人生じゃない。皆さん、真面目に生きていたのに不景気によって仕事を奪われていったんです。『交通誘導員ヨレヨレ日記~』の著者である柏さんは、もともと編集プロダクションを経営する社長でした。スタッフを何人も雇い、ベストセラーも手掛け、稼いでいたんです。ところがバブル崩壊とともに出版が斜陽化し、最後には会社を維持するために借金までつくってしまいましてね。

――やはりバブル崩壊をきっかけに前職が傾いていった例が多いですね。

中野:現在60代、70代の著者さんたちは、そこが共通点なんです。会社の経営者、売れっ子ライター、外資系企業に勤めるビジネスマン、塾講師、人気翻訳家、みんなバブル期は羽振りがよかった。『マンション管理員オロオロ日記 ―当年72歳、夫婦で住み込み、24時間苦情承ります』の著者である南野苑生(みなみの・そのお)さんはコピーライターをやっていて、往時はそうとう儲けていたそうです。

でも広告業界ってもろに景気に左右されますよね。時代の寵児だったのに家まで失い、夫婦でマンションの管理人室に住みこむようになった。僕は著者さんたちって皆、いまの70代の典型例じゃないかと思うんです。バブル以降の日本の景気と、著者さんたちの生き方がまさにシンクロするんですよ。

甘くない「第二の人生」。されど高齢労働者は立ち向かう

――いやあ、身につまされます。けれども皆さん、文章のタッチがペーソスに溢れていて、悲惨なエピソードなのに「おもしろい」と感じてしまいました。泣けるけど、笑えます。

中野:暗い話や「国が悪いんだ」みたいな本を出したいわけではないですから。老後であっても仕事をせざるを得ない。そんな状況下でも、喜びって絶対にあるはず。つらいだけではなく、やりがいを感じる部分、その両面を知りたいんです。

――なんだかんだ言いつつ、皆さん第二の人生を楽しもうとしていらっしゃるのが伝わってきます。

中野:自分が悪いわけではないのに謝らなければならない仕事なんて、本当はやりたくないですよ。「事故を起こしても労災がない」など、実態はひどいもんです。私はいまの政府をまったく支持しないし、雇用環境の問題はおおいにあると考えます。

けれども『メーター検針員テゲテゲ日記 ―1件40円、本日250件、10年勤めてクビになりました』の著者である川島徹さんは「仕事へ行く前の緊張感と仕事をやり終えたあとの安堵感、これが生活のリズムになってくる」とお書きになっている。暮らしにメリハリが生まれると、仕事の張り合いになっていくんです。ひどいだけじゃない、前向きな部分もある。

――読んでいて著者さんたちの「生きてやるんだ」という強い意志を感じました。

中野:地を這うような仕事だけれど、生きがいになる人もいる。「手抜きはしない。一所懸命やろう」「仕方なくやってんのかもしれないけれど最善を尽くそう」、そういうひたむきに生きる気持ちの大切さを人生の先輩たちが書く日記から教えられるんですよね。

自らも倒産を経験。失業保険は即座に打ち切られた

――かく言う中野さんも2017年に、かつて就職していた出版社*「三五館」が倒産し、たいへんだったのでは。

*三五館……1992年創業。かつて中野さんが在籍した出版社。『一流アスリートの食事』などのノンフィクション書籍に注力して発行していたが、2017年10月5日、事業を停止した。

中野:結局、三五館には18年間、在籍しました。ただ、挫折を感じる暇はなかったですよ。三五館が倒産し、2か月後の12月には、いまの「三五館シンシャ」を起ちあげていました。

――に、2か月後にですか! は、早い!

中野:早かったですね。おかげで失業保険は、すぐ打ち切られました(苦笑)。けれども、はやる気持ちが抑えられない。立ち止まってはいられなかったんです。

――落ち込んだり、将来を心配したりはしなかったですか。

中野:いい方向にしか考えられない性格なんです。会社が倒産して最悪の時期だっていうのに、起業を考え始めたら興奮して眠れなくなりました。「出す本がぜんぶ売れたらどうしよう」って。まあ出版する本がぜんぶ売れていたら、そもそも三五館はつぶれていないんですが(苦笑)。とにかく思い込みだけで生きてきましたから。

――三五館なきあと、他の出版社への転職はお考えにならなかったのですか。

中野:なかったです。「出版社を自分ひとりでやろう」、そう決めていました。三五館時代に『脳はバカ、腸はかしこい』『ジョコビッチの生まれ変わる食事』など、ある程度は売れた本も担当していたので「うちへ来ないか」と誘ってくれた出版社もあったんです。けれども中途採用でどこかに入社する気持ちにはなりませんでした。

――社名に「三五館」の名を残しておられますね。

中野:三五館は就職活動で30社以上落ちた自分を拾ってくれた唯一の出版社なんです。だから、志を私ひとりであっても受け継ぎたかった。“シンシャ”は新社と深謝をかけて名付けました。ただ、名前を継いだだけで資本は関係がないんです。なので、まったく別物。本当にシンシャ(新社)です。

起ち上げた出版社を「永遠にひとりでやっていく」

――イチから起ち上げた出版社がこのままベストセラー街道を驀進すれば、ゆくゆくは大きな出版社へと、夢が広がりますね。

中野:う~ん、売れる本は、もちろんどんどん出していきたい。けれども、会社を大きくしたい気持ちはまったくないです。ひとり出版社として、永遠にやっていきたいです。

――え! そうなんですか。会社を大きくしたい夢はないのですか。

中野:ないです、ないです。会社を大きくしたいわけでも、金が欲しいわけでもない。ひとりで好きなように本をつくりたい。ただそれだけ。ラクですよ、ひとりは。ストレスがない。ぜんぶ自分でやれる。本を出す出さないを決定するのも自分。「おもしろい。それやろう」。それだけ。たとえ出した本が売れなくても自分のせい。人のせいにする人生よりいいですよ。

――なるほど。言われてみれば「高齢者たちの日記」という、とてつもなく地味な出版企画のヒットは、おひとりだから実現したのかもしれないですね。

中野:『交通誘導員ヨレヨレ日記~』を没にした出版社の編集者が、あとから「僕も売れると思っていました。けれども上層部の許可がおりず、企画が通らなかった」と言っていたそうなんです。出版の決定を判断する者が複数名いると、地味な本ってなかなか出せないんですよ。類書が売れていなかったら、その時点でもう出せませんしね。

――今後も、たったひとりで出版社を続けていくのですね。

中野:そうですね。ひとりでやっていきます。本づくりはめちゃめちゃおもしろい。だから一生、やめません。市場から退出勧告を受けてもね。そしてもしも行き詰ったら、その日々を日記にして残したいです。