なぜお酒を飲むのか? 外で飲めない今だから考えてみた

世の中にはお酒を飲む人と飲まない人がいる。たまに飲む人もいれば、すこぶる飲む人もいる。まったく飲まない人や飲めない人もいる。

酒は嗜好品なので、飲まなくても生きてはいける。少なくとも、生物的には。ただし、文学的な意味において、お酒を飲まないと生きていけないような人間もいる。

外で飲むことが当たり前ではなくなってしまった

わたしはお酒を飲むほうである。どのくらい飲むかと聞かれれば、嗜む程度です、と答えるほどには飲む。お酒を飲まなくても生きてはいける。事実、大人になるまでは飲んでいなかったが、なんの不自由もなく暮らしていたものだ。

大人になり、いつしか当たり前のようにお酒を飲むようになり、人生の一部をかたちづくっていると言えるくらいには、お酒を愛していると思う。

ところが、これまで当たり前のように嗜んでいた酒が、まるで禁酒法の復活かと見まごうような、あたかも摘発の対象のような存在になるにつれ、外のお店でお酒を飲むことがきわめて難しいことになってしまった。

いまのところ禁酒法とは違って、家で飲むことはできる。だからまったく飲めないわけではない。しかし、外で、お店で飲めなくなったことによって、自分のなかにぽっかりとした空洞が生まれたかのようだ。

これまで当たり前だったことがそうじゃなくなると、途端に意味を考え始めるものだ。わたしはなぜお酒を飲むのか。あまり考えたこともなかったが、立ち止まって考えざるをえない状況になっている。

お店でひとり、しみじみと飲む貴重なひととき

わたしにとって、お酒はもともと誰かと一緒に飲むものであった。あくまでもコミュニケーションを円滑に(時には過激にもなるが)するための触媒のような存在。だから昔は、ひとりで飲むことはほとんどなかった。

だがあるときからひとりで飲むことをおぼえ、いつしかひとりで飲むことが好きになった。それにはいくつかの要因があったが、ふいにひとり暮らしをすることになり、夜、ファミレス代わりに大衆酒場へ通っていたことなんかも大いに影響している。

ひとりお店で酒を飲むのは、慣れてしまえばなかなか心地よいものだ。自分の好きなものだけを頼んで、自分のペースで楽しむことができる。店主や常連客とわいわいやるのが好きな方もいるだろうが、わたしはあまり交わらず、あくまでもひっそりと飲むのを好む。

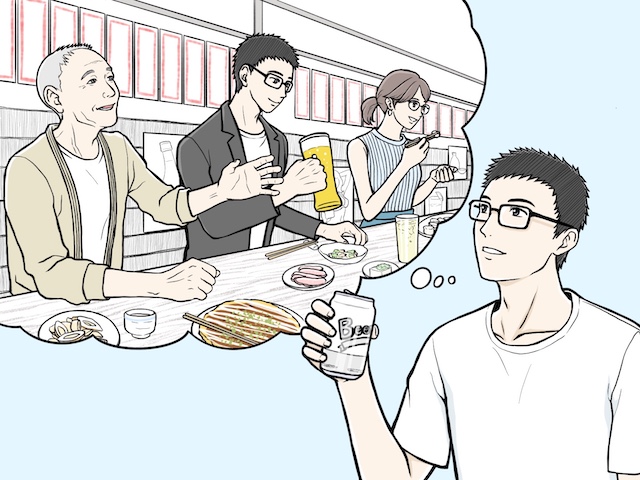

まったりとした気分で店内をなんとなく眺めつつ、しみじみとお酒を飲む。そうすると普段は考えてもいないことを思いついたり(大半はろくでもないことだが)、ふと長年会っていない人を思い出したりする。

こうしてひとり、ぼんやりと物思いにふける時間がいかに貴重なものだったか、外で飲めなくなると大いに実感する。

日常のあらゆるものとの距離を相対化する

ひとり物思いにふけるならカフェでいいのではないかとも思ったのだが、自分にとってはどうも別物らしい。

カフェにいるときは物思いと言っても、どこかオンになっている状態なので、本を読んだり仕事をしたり、ものを書いたり計画を立てたりと、それなりに生産的な営みをおこなってしまう。

だが酒は違う。酔いが回るにつれ、徐々にさまざまなスイッチが途切れていき、オフのモードへと変わっていく。仕事や人間関係、日常のあれこれ、人生さえも切り離されるような感覚。

もちろんそれは束の間の錯覚なのだが、あらゆるものとのつながりが途切れていくような感覚に漂いながら、まるで夢の中のように、もうすっかり忘れていた遠い昔のことが急によみがえったりもする。

自宅で飲むときは、現実とのつながりが強く残ってしまうので、なかなかこの感覚には到達できない。だから私は外で、お店で、ひとり飲もうとするのだろう。

さまざまなものとのつながりを途切れさせ、距離をおくことで、物事を相対的にとらえることができる。お酒やお店の力を借りて、わたしは日常や人生を離れ、それによって、人生をまた新たにとらえ直すことができるのだ。

外で飲めない日々が続き、いっそお酒のことなんかすっかり忘れてしまえば楽になれるのに、と何度も思ったが、それができないのは、この切り離されていく感覚が自分にとってかけがえのないものだからなのだろう。

この記事をシェアする

「ひとり飲み」の記事

日本酒クイズ:お酒の知識をクイズでチェック!(全10問)

新宿ゴールデン街の奥で “話す”をデザインするバー

忘れられたカクテル「ギブソン」とチェスの女王

「人間って滑稽でおもしろい」昭和の夜を彩った「裏の世界」の魅力とは?

日本酒の常識を覆す「Rice Wine」 14年「熟成酒」の水源を訪ねて

氷温熟成の奇跡〜16万円の日本酒を味わう

2杯のカクテルを「ひとり」で飲む贅沢 京王プラザホテルの「おひとりさま向けグルメ」

精神科医は「薬を出すだけ」アル中の悩みを聞いてくれない(ひとり断酒会 5)

「一緒に治療できる人、誰もいませんか?」医師の言葉が重く響いた(ひとり断酒会 4)