浪人して良かった。あの1年があったから今の僕がある(青春発墓場行き 7)

前回のコラムで就職浪人時代の話を書いたが、大学浪人のときはどうだったのか。時計の針を巻き戻して、大学入学前にバックしてみよう。僕の高校の成績はどん底のまま、どこの大学にも受からず、浪人が決定した。周りの友人たちもほぼ全員、浪人が決まっていた。

しかし、僕は結構、浪人することが楽しみでもあった。人生の猶予期間があってもいい。好きに過ごせる時間があったっていいじゃないか。社会に出るのが1年遅れても、長い生涯にとってたいしたことではないだろう。そう思っていた。まあ、親にはめちゃくちゃ迷惑をかけているわけであるが。

さて、次はどこの予備校に通うかが、高校の友人たちとの間で話し合われた。当時、3大予備校と言われるものがあった。代々木ゼミナール、河合塾、駿台予備校である。設備がキレイで、カリスマ講師も揃っていることで、浪人生に人気だった。

しかし、僕らはそんなマジョリティには加われない。ただでさえ引け目を感じる浪人生なのに、そのなかで劣等感を感じながら予備校生活を送るのは嫌だった。

僕らは一番マイナーな予備校に通うことに決めた。その名をエール予備校と言った。エール予備校生は「エーラー」と呼ばれ、若干バカにされていたが、僕らは知ったこっちゃなかった。

僕らの仲間には、予備校に入らずに自宅学習を選んだ者もいるし、友人とつるんでいてはまともに勉強ができないと判断した者は、別の予備校に行った。そして、1年間の予備校生活が始まった。8人ほどが同じエーラーになった。

英語の先生が突然来なくなった

僕らの間では、絶対にいい大学に受かることが至上命題だった。いつも斜に構えて、ひねくれていた僕らは、本気を出したらやれるということを、ここで証明しなければならなかったからだ。そうしないと、僕らのプライドが許さなかった。

そのために僕らがとった行動は、お互いを監視し、成績の悪いやつを徹底的に糾弾することだった。もうそれはひどいものだった。徹底的にこき下ろし、「お前、生きている価値あるの?」といった言葉が飛び交った。と同時に、何人かの友人たちが脱落していった。でも僕らはそんなことにかまっていられなかった。

そんなわけで、予備校に入学したときは、偏差値が32くらいで、50人クラスで45番目くらいだった僕の成績は、7月頃には、すでに70を超え、クラスでトップになっていた。仲間たちも順調に成績をあげ、それぞれのクラスでトップレベルの成績をおさめていた。エール予備校は私大専門だったので、英語と現国と日本史しかなかった。それも幸いしたのだろう。

僕らは順調に予備校通いを続けていたが、ある日、英語の授業が始まっても先生が来ない。どうしたんだろうと思っていると、先生が自殺したという報告が入ってきた。

先生は、よく、南の島でのんびり過ごしたいと授業で言っていた。そのとき、僕はアホだったので、なんで先生が死んだのか、どんな悩みを抱えていたのか、さっぱりわからなかった。でも大人になった今ではわかる。

他にも、ギャグが最高に面白い日本史の先生から、笑わせてもらいつつ色々なことを学んだ。生きる意味とは? 教養とは? 軽妙だが、深い。その上、入試に役立つ。僕は心から浪人してよかったと思った。

その考えは、今でも変わらない。あの1年間があったからこそ、今の僕がある。

僕は、同志社と関西学院に受かり、友人たちの多くもその2校に受かったが、みんな同志社に行くので、僕は関学にした。大学に行ってまで、高校のつながりを引きずるのは嫌だったからだ。そうして、僕らは各大学に散っていった。そこに新たなる試練があることも知らずに。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

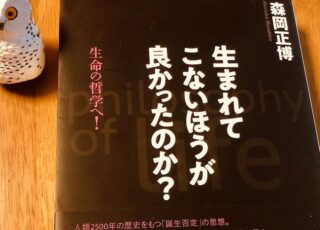

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」

「家でパンツ一丁で酒を飲む」フィンランド人のひとりの楽しみ方