49歳で聴力をなくしたミュージシャン、仕事も妻も失ったあとに得たものとは?

わたしは手話ができない。が、手話を勉強している友人の誘いで、ときどき手話サークルのイベントに参加させてもらっている。ろうの役者さんやろうの弁護士さんを招いての講演会はとても刺激的で、そのあとサークルのみなさんと一杯やるのがまた楽しい。あ、わたし、「瓶ビール」と「生ビール」の手話だけはできるのである。

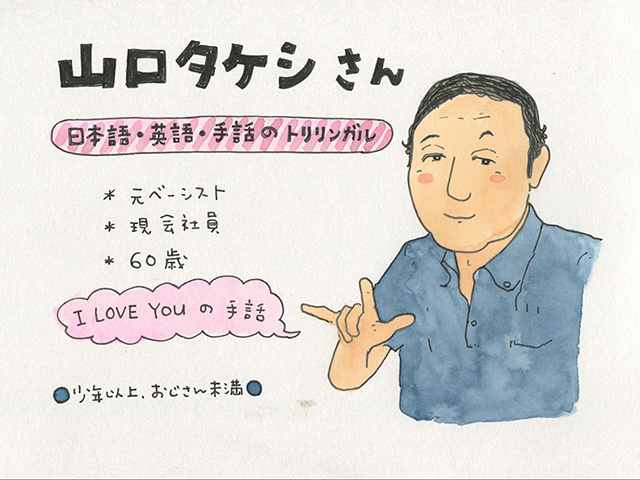

そのサークルで会長をしている山口さんのことは、以前から気になっていた。ろう者もいれば健聴者もいるサークルのメンバーたちをまとめているのだが、リーダーシップをがんがん発揮している気配はない。いつも穏やかに自由な風をまとっている。山口さんはかつてプロのミュージシャンだったという経歴を知り、なーるほど、縛られずに生きている雰囲気はそのせいかと納得した。

ん? ミュージシャン? そうだったのか……。

山口さんは長く音楽業界で生きてきた。だが49歳で突然聴力を失い、仕事を失い、妻に離婚を切り出され、ひとりになった。山口さんの朗らかな笑顔は、どん底を体験した人のそれなのであった。今回、ゆっくり聞かせてもらうことにした。

輝かしい少年時代

取材の数日前、山口さんから「個室のある居酒屋を見つけたので、予約しておきました」というメールが届いた。ありがたい、と気楽に受け止めたが、考えてみれば山口さんは電話を使うことができない。山口さんは会社の帰りにわざわざ街をめぐって、個室のある店を見つけて予約してくれたのだ。

個室にも訳があった。山口さんの左耳は、補聴器を入れると、わずかに音を拾うことができる。ただし、ひとつの音だけだ。複数の音が一斉に鳴ると、まったくわからないという。そのため取材は、個室の扉をピタリと締め切って、耳になるべく口を近づけて、ある意味とても親密な体勢でおこなわれた。それでも会話の途中、山口さんに何度も聞き返された。

「唇に紙を当てて声を出すとボワーッと聞こえるでしょう? ぼくには、金井さんの声があんな感じに歪んで聞こえるの。だからなるべく大きくゆっくりね」

「どんな、子ども、でしたか」

と大きな声で問うと、まぁ出るわ出るわ、山口さんの輝かしい少年時代のエピソード。小学校のときはサッカークラブで全国大会に行き、野球もうまくて、スケート場でお菓子のCMモデルにスカウトされて、卒業式の前日にクラスで一番かわいくて人気のある女子から告白された。

もちろん勉強もできて、中学・高校は私立の進学校へ。「国語と英語が好き」と言いながら、なぜか理数科コース。で、バンドを組んで、ベースを担当する。サディスティック・ミカ・バンドやクリエイションをコピーしまくり、女子大の学祭に飛び入り参加して大声援を浴びた……。

なんなんだ、この非の打ちどころのないスクールライフ! 青春てのは、もっとニガくてダサいもんだろう、ふつう! だいたいさぁ、なんでもできるってずるくない?

「いやぁ、なんでもできるわけじゃないけど、なんでもやりたくなっちゃうタイプなんだよ」

プロミュージシャンの道へ

そうして大学1年生の時、先輩から声をかけられた。「知り合いのバンドがベースを探しているんだけど、やる気ある?」。キャメルランドというバンドだった。メンバーの腕前を見て、山口さんは仰天する。みんなめちゃくちゃレベルが高い。それでも必死で食らいついた。キャメルランドは瞬く間に歌番組のレギュラーの座をつかみ、レコードデビューを果たし、稲垣潤一のバックバンドとしてツアーに参加し、山口さんは大学の授業どころではなくなっていく(でもちゃんと中央大学商学部を卒業した。えらい!)。

結局、山口さんは音楽の道で生きていくことになる。有名アーティストやアイドルのツアーメンバーとして全国をめぐった。業界で「坊や」と呼ばれる弟子をもったこともあったし、ベースの教則本を執筆したこともある。相変わらず「なんでもやりたい派」だから、音楽の合間にはゴルフやスキーをかなり熱心にやったらしい。英会話学校にお金をつぎ込んでいた時代もある。真夜中も眠るのが惜しくて、六本木にあった伝説のライブハウス「ピットイン」で、黒人ドラマーとテキーラを飲んで過ごした。

「好きな音楽でメシが食えて、いろんな場所に行けて、女の子にチヤホヤされて、おいしいものを食べて、おいしい酒を飲んで、おれはなんて運がいいんだろうと毎日思ってた」

プロのミュージシャンになった人で、30年も続けられる人がどれだけいるだろう。それは運じゃなくて実力だ。山口さんには音楽の世界で果たすべき役割があったのだ。そしてそれは、唐突に終わる。

突如失った音

最初は右耳だった。西城秀樹のコンサートの最中。ステージに火柱が「バーン!」と上がる演出が用意されていた。その「バーン!」が予想以上に大きな音で、近くにいたスタッフやバンドのメンバーはみんな、しばらくキーンと耳鳴りがしたという。

「みんなはね、しばらくしたら耳鳴りが治ったの。でもぼくの右耳はその日から現在までずっとキーンと鳴り続けている。24時間ずーっと」

突発性難聴で回復の見込みはないと診断された。業界内で「あいつ片耳が聞こえないらしい」という噂が広がるのがいやだったので、ごく親しい人にしか打ち明けなかった。演奏するときは、さりげなく聞こえる左耳の側にスピーカーを置いてやり過ごした。

右耳の失聴から20年、山口さんは49歳になっていた。今度はライブハウスで黒人ラッパーグループのプロモーションビデオの撮影中だった。突如、みんなが演奏している音がどんどん遠ざかっていった。

「最初、スピーカーの不具合かと思ったんだよね。で、まわりを見回した。そしたらぼくのすぐ後ろで筋肉ムキムキのドラマーがドラムをドカドカ叩いているのが見えた。そのドラムの音が聞こえないわけ」

愕然とした。でもカメラが回っていたから、演奏が終わるまでなんとかしのいだ。カメラが止まるとすぐプロデューサーのところへ行って「耳が聞こえない」と訴えた。プロデューサーが驚いた顔で何か言っている。もう、その言葉が聞こえないのだった。筆談で「すぐ病院に行け」と命じられたが、怖くて運転もできない。友だちのミュージシャンに運転してもらって大学病院へ向かった。そこで右耳に続いて左耳も突発性難聴になったと言い渡される。

すべての仕事をキャンセルし、1年間療養生活を送った。ステロイドを投与し、喉の神経にブロック注射を打ち、高濃度酸素カプセルに入り、鍼を打ち、ビタミン剤や養命酒や蜂の子を摂取した。ありとあらゆることをやったが音は戻ってこない。

「いつか復帰できるかもという淡い期待があったけど……」

自分に合う補聴器を必死で探し回り、わずかな音を拾えることがわかった。それである日、思い切ってCDを聴いてみた。補聴器を左耳に装着し、CDコンポのプレイボタンを押す。

「すぐわかった。こりゃダメだ転職するしかないって」

補聴器をつけたところで、山口さんの耳はもはや音楽という複雑な音のかたまりを認識できなくなっていたのだった。

「どんな状況でも、そこにいる自分を楽しもう」

失業中、もうひとつ予想外のことがあった。ある日、食事を終えて台所でお皿を洗っていた山口さんの左耳に、妻が話しかけた。

「ねぇ、わたしが離婚したいって言ったら、どうする?」

青天の霹靂。付き合って2年、結婚して16年、一度も喧嘩したことがなかった夫婦は離婚することになった。

「いきなり無職になって、障害者になって、最愛の妻が去って。どん底だった。人に会っても会話ができないから会いたくないし。いままでだったら音楽を聴いて自分を慰めただろうけど、その音楽が聴こえない。仕方ないから頭の中に好きな曲を流すんだよね、記憶でね」

好きな曲を記憶の中で再生する。その渇望感と喪失感を思って、わたしはしばし口をつぐんだ。山口さんはビールをぐびっと飲んで、明るい声で続けた。

「だけど、ぼくはせっかちだからさ」

「せっかち?」

「うんうん。この際、せっかちな性格がよかったんだよ。いくらこちらが思っても、相手の気持ちがなくなればどうしようもない。現実を受け入れるしかない。恋愛だって音楽だってそう。いつまでも未練がましくグズグズしてても仕方がないやと思って」

山口さんは、躊躇(ちゅうちょ)なく障害者手帳を手に入れ、敢然と就職活動を始めた。事情を知った音楽仲間の何人かは「事務仕事を手伝ってよ」と声をかけてくれたけど、やっぱり音楽の近くにいるのはつらい。だから、まったく違う世界で生き直すことにしたのだという。

社会人経験ゼロ、聴覚障害者、年齢は49というハンデを乗り越えて、山口さんは外資系企業で職を得る。英語とパソコンが得意だったことが幸いした。黒人ミュージシャンと大騒ぎしていたときの英会話術は、ビジネスシーンではまったく使えなかったらしいけど。

そして、手話にハマった。

「のめりこんじゃった。楽しくてしかたなくて」

気がつけば、日本語と英語と日本手話のトリリンガルになっていた。今では会社の手話クラブと街の手話サークルを掛け持ちし、聴覚障害者が情報弱者にならないようにサポートするNPOでも活動している。49歳で失聴してから11年。その間、何度も自分に言い聞かせてきたことばがある。

「どんな状況でも、そこにいる自分を楽しもう」

結局、山口さんは「あれもやりたい、これもやりたい」と興味のままに手を広げまくる少年時代となにも変わっていないのであった。

この記事をシェアする

「ひとり生活」の記事

「自分を変えたくて、引っ越した」 本と暮らすひとりの時間が教えてくれたこと

ひとりぼっちの犬と私(AIショートノベル 6)

「結婚=幸せ」ではない? 男女で意識に違いあり

ひとり暮らしの在宅勤務。生活と仕事のモード切り替えを手助けしてくれる「香り」の話【PR】

池袋の東急ハンズが閉店した〜消えゆく「都心のホームセンター」の意義とは?

「孤独死を生み出す日本社会の現実に目を向けるべき」ノンフィクション作家・菅野久美子さん(後編)

団塊ジュニアの男性にすすめたい「抗体検査」と「ワクチン接種」の話

多様な人と交流できるのが魅力「独身アラサー男子」がシェアハウスで暮らすワケ

「金曜日のソロたちへ」撮影で気づいたこと 「ひとり暮らし」を12年半も楽しんでいる理由がわかった!