「ゲイの孤独を理解できたか分からない」薔薇族・元編集長の回想

「死ぬことを恐れてはいないんだ。どこかマゾっ気があるんだろうね」

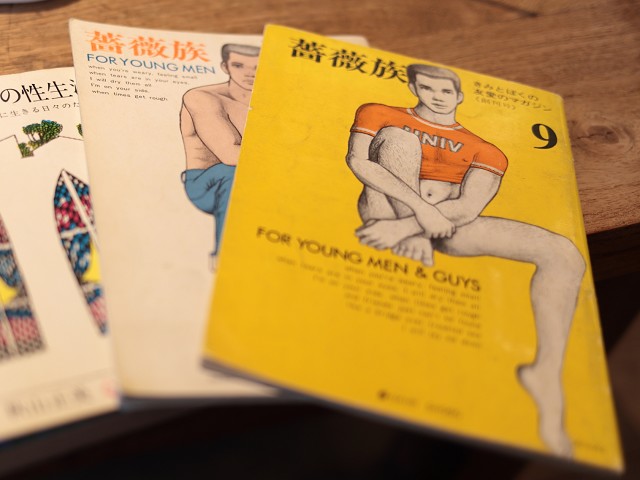

86歳になる伊藤文学さんは、少年のように笑ってそう語ります。伊藤さんは、ゲイ向け雑誌の先駆け『薔薇族』の初代編集長です。社会的マイノリティである『薔薇族』の読者は、どのように「ひとり」と向き合ってきたのでしょうか。長年にわたり彼らと交流してきた伊藤さんに、話を聞きました。

ーー『薔薇族』創刊は1971年。時代を考えると、同性愛者は孤独を感じていたのでは?

伊藤:30歳を過ぎても結婚しないと周りがうるさく言う時代だったから、風当たりは強かっただろうね。僕の知っている人は、みんな繊細だった。年をとってからも親と同居して、親の面倒を見てあげる優しい人も多かったよ。

ーー彼らにとって、『薔薇族』の存在は大きかったでしょうね。

伊藤:同性愛を扱う雑誌は『薔薇族』以前にもあったんだ。『風俗奇譚』とか『奇譚クラブ』とかね。だけど、取次で雑誌コードを取ったのは『薔薇族』が最初だった。だから、北海道から沖縄まで全国の書店に並んだし、新宿の紀伊国屋書店も置いてくれた。読者は『薔薇族』を通して仲間がいることを知って、喜んでくれたんじゃないかな。

ーー当時の読者は、どのように孤独を乗り越えていたのでしょうか。

伊藤:『薔薇族』には毎月、読者から小説やイラストがどっと送られてきたよ。作品に気持ちを託していたのかもしれないね。『少年の部屋』というコーナーがあったんだけど、小学6年生の男の子からも手紙が届いた。文章がうまくて、とても今の子では書けないようなものだった。

ーー伊藤さんに直接、相談してくる読者もいたとか。

伊藤:雑誌には僕の自宅の電話番号を載せていたから、よく電話がかかってきたんだ。ハァハァ荒い息づかいが聞こえるのもあったけど、僕は読者からの電話を切りたくなかったから、相手の気が済むまで聞いてあげたよ。

「人はあっけなく死ぬと悟ったところがある」

伊藤さん自身は異性愛者で、現在は妻と息子夫妻、お孫さんと一緒に暮らしています。2004年に『薔薇族』が休刊したあとは、散歩とお気に入りの喫茶店に通うことが日課だといいます。しかし、先妻を事故で亡くしていたり、妹さんが若くして心臓病で亡くなっていたりと、その人生は決して平坦ではありませんでした。

ーー伊藤さん自身は、どんなときに孤独を感じますか?

伊藤:僕は孤独というものを感じたことがないんだ。生まれてからずっとこの下北沢で、誰かと一緒に暮らしてきて、ひとりになったことがないからだと思う。だから、読者の相談に乗ってはいたけど、彼らの気持ちを本当にわかってあげられたかどうかは、わからないんだ。

ーー友人や家族と死に別れたときに、喪失感を抱くことはないのですか?

伊藤:妹が心臓の病気になって、彼女の闘病や周りの人たちとの交流は本や映画にもなった。その長い闘病生活のあいだに、病院で若くして死んでいく人をたくさん見たから、「人はあっけなく死ぬ」と悟ったところがあるのかもね。

ーー怖いものなしですね。

伊藤:昔、イラストレーターの宇野亜喜良さんに会ったとき、「怖いものは何?」という質問に「世の中に忘れ去られること」という答えが返ってきたけど、その気持ちはちょっとわかるんだ。たとえば、最近の若い人が書いたLGBTに関する本や論文を読んでも、参考文献に『薔薇族』が挙げられることが少なくなってきた。僕のやってきたことが忘れられているのかと思うと、怖いというか、寂しくなるよね。

ーーそういった寂しさを乗り越えるために、していることはありますか?

伊藤:15年近くブログで発信し続けているよ。週2回の更新は、入院したときでさえ欠かしたことがない。ただ、僕はパソコンを使えないから、手書きの原稿をボランティアのスタッフに渡して、代わりに更新してもらっているんだ。その彼も『薔薇族』のファン。ありがたいことだね。

ーー以前は、美術品のコレクションもされていたとか。

伊藤:『薔薇族』の表紙を描いてくれていたイラストレーターの内藤ルネさんに影響されて、和食器や西洋の美術品を集めるようになったんだ。なかでもルイ・イカールという画家が好きでね。女性を描いたり、本の挿し絵を描いたりした人で、日本でいうと竹久夢二みたいな感じかな。財布に1万円でも入っていたら彼の作品を買っていた時代もあったけど、もう全部売ってしまったよ。

ーーいまは、ブログのほかに続けていることはないのですか?

伊藤:しいていえば古着集めかな。下北沢には古着屋が多いからね。いま着ている服もそう。上着は700円だったかな。以前はアメリカやイギリス、イタリアからきた“本物”の古着が売られていたけど、近ごろは中国や東南アジアで作られた服が多くなってきて、残念だね。それと、毎晩寝る前、発声練習をやっているんだ。「母さんが買った父さんのパンツ、高かった!」。これを繰り返すと、不思議とぐっすり眠れるんだ。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」

「家でパンツ一丁で酒を飲む」フィンランド人のひとりの楽しみ方