タトゥー規制は「施設ごとに柔軟に対応することが大切」 専門家が指摘

東京五輪・パラリンピックが開催される2020年。訪日外国人の増加が予想されますが、公衆浴場などでのタトゥー(刺青)規制について、さまざまな議論が交わされています。

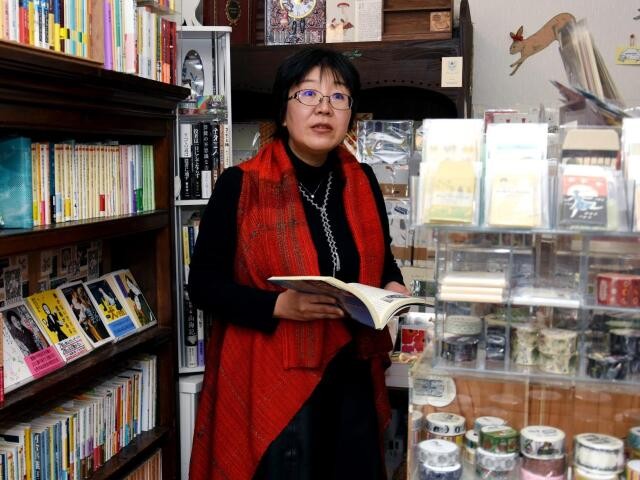

文化人類学者で都留文科大教授の山本芳美さんは、刺青(いれずみ)やタトゥーについての日本での数少ない専門家のひとり。明治時代、文明国の仲間入りをするため、刺青を禁止した日本で今、ファッションや民族文化を背景にしたタトゥーのある外国人観光客が増加しています。

山本教授は公衆浴場などでのタトゥー規制について、刺青禁止とはいえ、対応が柔軟だった明治時代を例に、各施設がそれぞれの状況に応じて、受け入れを決めればよいとして、一律的な対応を批判しています。

かつては来日時に「刺青」を入れた英国やロシアの皇太子も

――まず、日本人とイレズミの関わりの歴史を教えてください。

山本:刺青が古代のいつごろから始まったのかはっきりしませんが、現在知られる刺青は江戸時代からです。背中や腕全体に彫る和彫の刺青は、江戸時代後期に盛んになりました。原型は、遊女が客に誓いをたてるため「〇〇様命」などと彫ったことにあるといわれています。それがやくざにも誓いの印という意味で広まったという説もあります。

犯罪者を対象とした「入れ墨刑」も江戸時代には行われていました。一方、とび職人や、火消し、駕籠(かご)かきなどの職人も刺青を入れていました。職人がよく背中に神仏の像を彫るのは、お守りを彫っているんです。火消しは水を呼ぶために龍を彫る。一種の信仰ですね。江戸時代の浮世絵などには、職人が上半身裸で刺青を見せて歩いている様子が描かれています。

そもそも、日本の刺青は世界的に見ても特殊です。東南アジアや太平洋の島々の人々が彫る刺青は幾何学模様が多く、部外者にとって魅力的とは言い難い。欧米の刺青は、19世紀中ごろまで大きな面積を彫っている人でもワンポイントの柄がいくつもあるだけの、技術的にも高いとはいえないものです。日本では、背中一面、場合によっては身体全体に図柄を配置します。浮世絵をモチーフにしているので、19世紀のジャポニスムブームもあって人気だったと思われます。

――当時、日本旅行のお土産代わりに彫る外国人もいたそうですね。

山本:おもに水夫や軍人に人気で、英国のジョージ5世やロシア皇帝ニコライ2世はそれぞれ皇太子時代、お忍びで来て彫りました。刺青の彫り師になったり、客になったりすることを明治政府が禁止したときは、「日本では残念なことにこの素晴らしい芸術が禁止された」と英国の新聞で報じられたくらい、人気があったのです。

――刺青やタトゥーをめぐる状況について、明治と現在ではどう違いますか。

山本:明治時代になると、政府は文明国入りをするために、体に刺青を彫ることと、裸で往来を歩くことを禁止し、着衣を義務付けました。欧米人から「野蛮」な風習と見なされたからです。

ただ、明治政府の対応は柔軟でした。彫り師はホテルや港などで、こっそりと営業できたようですし、外国人が日本で刺青を彫る行為についても、要望にこたえておもてなしして、お金を出してもらって、終わったらおとなしく母国に帰ってください、と黙認していたんですね。

その点、足並みそろえて一斉にやめましょう、受け入れましょうという現代のほうが硬直化しています。温泉関連の会合で、おかみさん風の人が、タトゥーを受け入れるなら法律で決めて欲しいと話していました。何かトラブルになったとき、「法律で決まっているからだめ」と言えると。でも、そういう社会は危ういと思います。

タトゥーを受け入れない施設、情報発信をしては

――刺青、タトゥーの規制や受け入れについて、理想はどういう形と思いますか。

山本:あまり過敏にならないことです。くまモンの絵と「みなさんと銭湯に入れて嬉(うれ)しいです」の文字が並んだ、外国人のタトゥーを隠す「おもてなしシール」が熊本の銭湯で話題になりましたが、これでは、刺青やタトゥーが入っていることがかえって目立ってしまう。シールに収まらない大きさのタトゥーはだめということにもなります。

日本では戦後のやくざ映画の影響で、「刺青」イコール「やくざ」イコール「なんか怖い」というイメージがあります。しかし、2014年に関東弁護士会連合会が20代から60代の男女1000人にアンケートをしたら、95.5%が、「イレズミのある人とトラブルがあったことはない」と回答しています。現実とイメージにはギャップがあります。

――刺青やタトゥーを施す側の衛生基準はあるのでしょうか。

山本:欧米にはタトゥー法というものがあって、衛生基準や必要な設備が定められているし、彫り師には届け出や登録が必要です。これに比べて日本では彫り師は歴史的に200年近く存在しているにもかかわらず、法的にはグレーゾーンに置かれています。ただ、制度をつくろうという動きはあります。2019年5月には一般社団法人日本タトゥーイスト協会が発足し、2020年から活動が本格化します。サイトでは「タトゥースタジオにおける衛生管理に関するガイドライン」を公開しています。

問題は、施設によって「日本人がほとんど」「外国人観光客が多い」など、事情が異なるのに、ひとつの決め事を作ろうとしていることだと思います。1990年代に反社会勢力と思われる人たちから「入らせろ」という圧力を受けたある温泉施設の方は、いまだにデザインタトゥーでも受け入れがたい思いをもっているようです。

ただ、受け入れないなら、せめて「タトゥーフレンドリー」や「タトゥーナビ」といったサイトを使って、「うちの施設は受け入れていない」などの情報発信をする必要があるのではないでしょうか。外国人観光客が現地に行って初めてダメと知るケースが多いんです。知り合いの台湾人も、ワンポイントのタトゥーを理由に断られたそうです。英語での表記も必要でしょうし、湯あみ着を着るという解決策もあるでしょう。施設ごとに柔軟に対応することが大切と思います。

プロフィール

山本芳美(ヤマモト・ヨシミ)

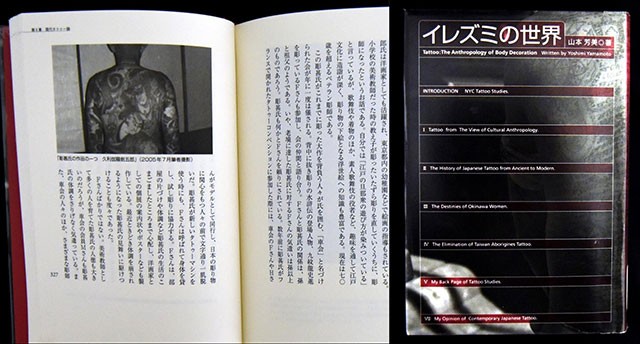

1968年、千葉県生まれ。文化人類学者。都留文科大文学部比較文化学科教授。主に台湾と日本の文化、歴史、装い(イレズミ)について研究している。2019年秋には、沖縄県立博物館・美術館で「沖縄のハジチ・台湾原住民族のタトゥー 歴史と今展」を、クラウドファンディングで資金を集めて開催。来場者は8000人を超えた。著書に『イレズミの世界』(河出書房新社/2005年)、『イレズミと日本人』(平凡社/2016年)などがある。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

「こういう人たちと一緒にやるのは絶対無理」東大での絶望から将棋ライターの道へ(私と東大駒場寮 10)

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

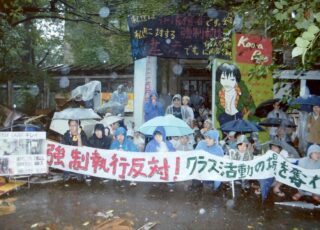

「駒場寮明け渡し」から20年〜写真で振り返る「2001年8月22日」(私と東大駒場寮 9)

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい