『完全自殺マニュアル』から『0円で生きる』へ 鶴見済さんが語る「不適応者」の生きづらさ

『完全自殺マニュアル』や『0円で生きる』の著者として知られるライターの鶴見済(つるみ・わたる)さんは近年、生きづらさを感じる人たちのための集会「不適応者の居場所」を都内で定期的に開催しています。また、2012年からは不要になった物を無料で放出する「0円ショップ」を仲間たちと運営してきました。

1993年出版の『完全自殺マニュアル』(太田出版)で自殺の方法を紹介し、日常と向き合う「心構え」を持とうと提唱した鶴見さん。以後も『脱資本主義宣言』『0円で生きる』(ともに新潮社)など、社会からはみ出そうになっている人たちに、手を差し伸べようと執筆を続けてきました。

そんな鶴見さんは、今を生きる人たちがどのような「生きづらさ」を抱えているとみているのでしょうか。またその背景に、どのような問題があると考えているのでしょうか。話を聞きました。

「降りた」あと何もなくて孤立してしまう

ーー鶴見さんは、今の人たち、特に『DANRO』の主な読者層でもある30~40代の人たちが、どんな「生きづらさ」を抱いていると考えていますか?

鶴見:昭和のころに比べたら、例えばいじめとかDVとかに対する意識は社会的に向上していますし、多様性を認めるとか、心の病を持つ人に対する意識とか、「生きづらさ」については改善されていると思うんですよ。

ただ、会社や学校からわりと楽に「降りられる」ようになったのはいいんですが、「降りた」あと何もないという問題にぶつかってしまうのが、今なのかなぁと。「降りた」あとで何もすることがない、何もできない、孤立してしまうというのが、この社会のつらいところです。

ーーそんな人たちのために「不適応者の居場所」を開いているということですね。毎回、30人以上の男女が集まるとのことですが、これはどんな集会ですか。

鶴見:なにも話すことを決めていなくて、仕切りもやらない。花見みたいにみんなが屋内のイベントスペースや公園に集まって、ただダベってつながりを作る会で。こっちはただ「来てください」と言っているだけなんです。自己紹介だけやって、あとはグループにわかれて適当に話をするんですけど、趣味の話とか日頃何をやってるのかとか、抱えている問題について話しています。いつ帰ってもかまいません。

参加者は20~40代の会社に通っていない人が多いのですが、会社勤めをしている方も意外と来るんですよ。会社には行っているけれど孤独だ、という人がいらっしゃいますね。あとは軽い心の病を抱えている方が多いようですね。

ーーなぜ「不適応者の居場所」を始めたのでしょうか?

鶴見:「降りちゃった」人、「降りて」つながりのない人が世の中にいっぱいいるのに、お互いに会わないのはもったいないという思いがありまして。「0円ショップ」という、使わなくなった物を道ゆく人にあげるフリーマーケットを、仲間たちと毎月1回、8年くらいやっているんですけど、そこに他の人とのつながりを求めてくる方がいらっしゃるんですよ。

自分は近刊の『0円で生きる』という本で、モノの共有とか相互扶助とか、協力していろいろやるってことを提唱してきたんですけど、一番簡単な協力って、お互いに話し相手がほしいときに実際に会うことじゃないかと思いまして。それをやらない手はないなと、2018年に始めました。

ーー鶴見さん自身は、自分を「不適応者」だと思いますか?

鶴見:完全にそうですね。今でも適応できていません。俺は大学を卒業して会社に就職していますけれど、そもそも大学に入ったころからずっと、心の病で死にたかったんです。就職してからもやっぱりダメで。対人関係もダメ。

どうしてあんなに手際よく要領よく物事を処理できるのかっていうのもありました。緊張するとますますできなくなるんで、「モタモタするな!」って怒られたりして。テキパキできる人はすごいと思いますよ。

ーー鶴見さんは東大を出ていますよね。しかもバブル景気の時期に。

鶴見:(卒業したのは)1989年ですからね。でも大学4年のときは、どこも内定が取れなかったんです。何社も受けましたけど、まったくダメで。俺みたいなのが面接を受けても通れないですよ。心を病んでますし。東大出てもダメでしたね。文学部だったんですけども、社会学をやっていて。社会学科は就職がいいとされていたんです。それでも。

ーーバブルのころは就職が簡単で、面接のときには企業から交通費が出て、それだけで月に20万円を超えたという話を聞いたことがありますが。

鶴見:そうしたことを伝えているのは、当時ブイブイいわせていた人たちだと思います。

「バイト代も良くて、バイトだけでこんなに稼げた」とか。俺はわりと大きい会社に就職したんですけど、手取りで13万円台でした。残業しないと14、15万円に届かないんです。結局、1年ぐらいで次のところに行ったんですけど、そこもまたダメでした。

フリーランスになっても対人関係はやっぱり大事で。というか、フリーランスなんてまさに口八丁手八丁の世界じゃないですか。だから本当に厳しかったですね。その後、『完全自殺マニュアル』が売れたら、ちょっと周りが変わりましたけどね。

堂々と「ひとり」でいられるようになればいい

ーー『完全自殺マニュアル』と『0円で生きる』は、一見、異なるように思えますが、「生きづらさ」が根底にありますね。それはやはり、鶴見さん自身が「生きづらさ」を感じてきたからなんですね。

鶴見:新聞に載るようなことは大きな問題ばかりなんです。人間関係とか心の悩みは、小さいことだとされてしまっていて。『完全自殺マニュアル』では、生きるのに苦しむ問題ということで「生き苦しさ」って書いたんですが、俺たちが真剣に悩むことって、国際問題だとか内閣改造だとか、そんなことじゃないだろうっていう気持ちがずっとあったんです。

みんな、立派な問題については声を大にして語るんですけど、内心では、自分のプライドとかよく見られたいとか友達が少ないとか、そういうことで悩んでいるんでしょう? 自分がそうしたことで悩んできたので、考え続けていかなければと強く思っています。

ーー著書では「資本主義社会には課題がある」といったことも書かれていますね。

鶴見:資本主義社会では、生きることの起点がお金を稼ぐところから始まるわけです。稼いだお金の量に準じて、食べたり住んだりしていくわけですけれど、そういう社会だと、賃労働に向かない人はそれだけで死んでしまう。他の能力があっても生きられない。そこが大きな問題じゃないかと思っています。

お金がすべての社会になるまでは、労働する能力だけじゃなくて、いろんな能力が問われていたんです。村で共同作業をしながら、お米を作ったり木を切ったりしているわけですから。コツコツやることで信頼を得るとか、「いいヤツだ」ってことも生きる力になっていたんですけど、賃労働になって、そこだけで問われると厳しい人っていっぱいいますよね。自分もそうですし。

手先が器用だったり、絵がうまかったりとか、そんなことは何にもならないんですよ。すべてがどうでもいい能力と化しますよね。

ーーそのなかで、我々はどう生きるべきなんでしょうか?

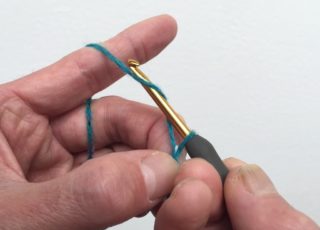

鶴見:共有や贈与の経済、何かあげたりもらったりする、昔でいえば「おすそわけ」ですかね。自分の畑の作物が取れ過ぎたら誰かにあげて、取れなかったものをお返しにもらうとか、そういうことをやって暮らしてきた。そういう「贈与経済」っていわれる領域は、資本主義とはまったく別の仕組みなんです。我々のなかに生きているけれども別の仕組み。そういうものを大きくしていくことが大事だと思っていて。今はそれを提唱しています。

突きつめれば、モノじゃなくてもよくて。手伝いだとか、そういうことは昔からやっているわけで。手紙を書いて返事が来る、そういったことも同じだと言われているんですけれど、結局は相手の気持ちを思いやったり思いやられたりすることだなと思います。そういうことを増やしていったらいいんじゃないでしょうか。

ーー鶴見さんは「孤独」「ひとり」といった言葉をどう捉えていますか?

鶴見:周りから否定される人間関係が一方にあって、もう一方に肯定してもらえる人間関係が対極としてある。自分はそう考えているんです。だから「ひとり」っていうと、その真ん中といいますか、否定される人間関係というところよりはるかにマシで。そこから逃れている「無風状態」みたいな感じとして捉えています。

学校でいじめられるというのは、否定される人間関係のなかにいるからですけど、そういう関係だったらないほうがいいですよね。逃れて「ひとり」になったほうがいい。ただ、自分も学生時代にずっとひとりでいたことがあるんですけど、それがグッドだったかというと、もし時々でも自分に対して肯定的な人間関係にいられたら、もっとよかったかなという側面があります。

そういう意味では「不適応者の居場所」をやってるのは、いつもみんなで集まっているのがいいっていうわけではなくて。会社から降りたり学校から降りたりして何もなくなっちゃったら、もう降りられないじゃないですか。だから、むしろ堂々と「ひとり」でいられるように、こういう集まりがあればいいという思いなんです。

ーー思い切って「ひとり」になるための集会ということですね。

鶴見:俺は畑の作物と触れ合いながらひとりになるのが好きなんですけれども、自然のなかでひとりでいるのって、人間とはつながってないですけれども、他の自然物とつながっている状態なんですよね。人間だけが相手だと思うと、完全に誰からも相手にされないみたいな感じですけれど、他の生き物とつながる機会と捉えれば、むしろチャンスだったりします。生き物でなくても、ぬいぐるみが友達という人もいますしね。今は人間とつながりすぎているなあとも思いますし、そんな風にいたいですね。