「選ばれてないときが選ばれてるとき」ドリアン助川さんが『新宿の猫』に託した言葉

色弱を理由に就職を阻まれた孤独で不器用な青年と、薄幸な少女との淡い恋を描いた、作家・ドリアン助川さんの小説『新宿の猫』(ポプラ社)。

「日本はやっぱり企業社会。そこに一歩も入れなかったことが、自分にとってはコンプレックスだった」と語るドリアンさん。小説の背景となった自身の歩みを振り返って、今どんなことを思うのでしょうか。

小説のモデルとなったゴールデン街の居酒屋「花梨」で聞きました。(取材・吉野太一郎)

50代になって書けた、つらかった日々のこと

――改めて、なぜ、この本を書こうと思ったのですか?

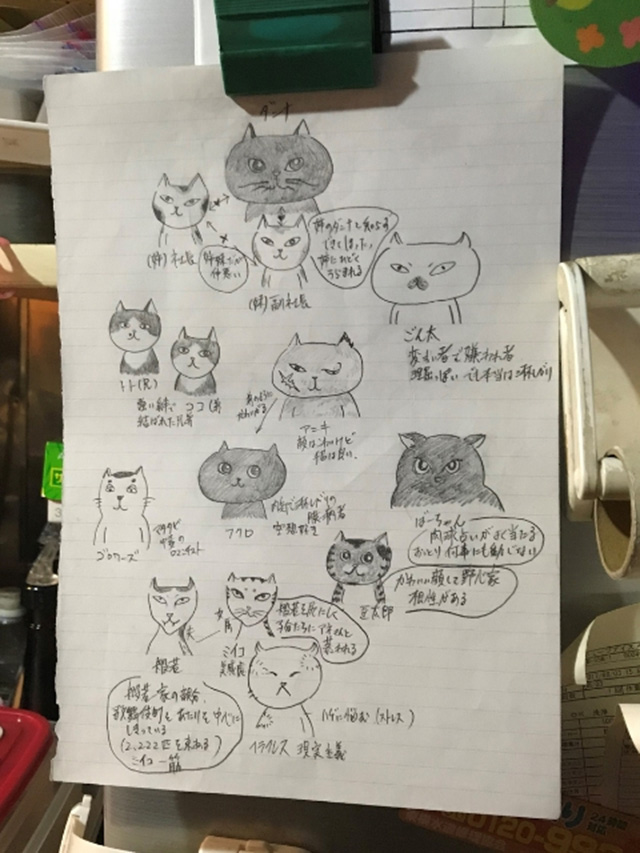

助川:ここに来はじめたのは、実は21世紀に入ってから。猫の家族図の絵を貼ってあったのを見て、俺はすごく、ゆさぶられたの。野良猫を1匹ずつじゃなく、長い時間の中でとらえている人がいるなんて。

そのときから「猫がいっぱい出てくる新宿の物語を書きたい」という話はしてたんだけど、なかなかうまく進まなかった。

猫って器用じゃないですか。ああいうのは、俺にはない。でも、猫についてちょっと勉強したとき「猫は基本的に色弱である」って知った瞬間に、自分とつながって、稲妻に打たれたようになった。それがこの物語を書く原動力になってますね。

結局、自分がつらかった日々のことを中心に持ってくることにした。たぶん俺が50代後半なので、ようやくその頃のことを書けるようになったんだと思う。

――今までは向き合うのが難しかった?

助川:苦しいことを「苦しい」と言ってしまうかもしれなかったし、永沢さんみたいな人を悪人に仕立て上げてしまうかもしれない。あの人にも愛すべきところがあると、今なら書ける。過去に俺をしばき倒したような人でも、余裕をもって向き合えるから。

人間扱いされず、毎日悔しかった

――当時は実際、どんな生活だったのですか。

助川:色弱のために就職の道を絶たれて、夜の店を手伝ったり、塾の先生をやったりしながら、放送作家の使い走りのようなところから始まったんだ。最初はヒットチャート番組のビデオ素材を借りに、レコード会社に行くような仕事。放送作家も、年下ぐらいのテレビ局員からも、人間扱いされなかったので、毎日悔しいわけですよ。

チクショウと思って、自分が1か月に使えるお金って3万円ぐらいしかなかったんだけど、スーパーでいちばん安い花を買って、レコード会社の担当者の机に置いておいたの。そうしたら、そういう変わったことする奴って、覚えられているんだね。

1994年に自分のバンド「叫ぶ詩人の会」がポニーキャニオンからデビューするときに、デビューパーティーに来てくれた人が「あなたは昔、全然違う仕事をしていて、私の机の上に花を置いていきましたよね。おめでとう」って言われて、泣きそうになっちゃった。

――見てくれる人はいるんですね。

助川:そうそう。ゴールデン街のころは必死だったから、やたらテレビドラマの台本とか書いて、知人にディレクターを紹介してもらって局を回って渡したりしていましたね。まったく採用されないし、何の実も結ばないんだけど、そのころ書きためたものを、今改めて書くような形になって、それが注目を集めるようになった。

「作品がよければ正当に評価されるよ」ってみんな言うけれど、その時々の運とか風向きっていうものはやっぱりある。でも、あとから評価されることもある。僕の場合は苦しかった頃、誰も注目してくれなかったものが、今、翼をもって羽ばたいている。

「選ばれてないときが選ばれてるとき」

――「手探りで先が見えないときも、振り返ってみると、実を結んでいることもあるんだよ」って言われているような気がします。

助川:本にも書いたけど、「選ばれてないときが選ばれてるとき」なんだよ。「どれだけ努力しても、誰も俺を見てくれないぞ」というすごい寂しいときほど、実は後々の大きなチャンスがあるときなの。

逆に、選ばれているときほど、踏み外しちゃうことが多いんだ。「叫ぶ詩人の会」も、デビューを果たしてこれからってときに、ギタリストが薬物やらかして解散しちゃった。その後はニューヨークに渡って、別のバンドでデビューを目指したけどかなわなくて、2002年9月に日本に帰って来た。

それからの40代は本当に苦しかった。本を年4冊出しても、初版で終わると年収200万円にもならない。多摩川の土手にあるアパートで家族3人、子供の学費を払えるか、ぎりぎりの生活でした。台風が来ると、暴風雨に向かって、河原で手を広げるんですよ。宇宙とつながって、エネルギーをもらえるような気がしたから。

そんな日々の中で、ハンセン病の療養所内の木々が「よく頑張ったな」と主人公の徳江さんに語りかける、『あん』のラストシーンが思い浮かんだ。療養所に閉じ込められた人生でも、垣根を越える心で、月や木と話をする人がいたら、すばらしい人生だろうなって。

やがて実際の元患者さんたちともご縁ができて、作品が出来上がっていった。最初、ある大手出版社からは出版を断られたけど、映画になって、今や世界13言語に翻訳されました。

――「振り返れば決して無駄じゃないから努力しろ」ってことですよね。

助川:それだけ言うと浅いけどね(笑)。俺、少しでもいいものを作ろうとして、今まで背伸びばっかりしてきたの。「あたりまえじゃん」と言われるかもしれないけど。でも本当にすごい人は背伸びなんかしないで、すごいものを作るんですよ。それがようやくわかってきた。

老子も言ってます。「跂(つまだ)つ者は立たず」。つま先立ちでは遠くまで歩けない。

子供のころから予感してたけど、俺の人生の花開く時期って、爺さんになってからなんですよ。歌も物語もいよいよ、入り口に立っているような気がする。それは、多くの人に評価されることとはまた違って、自分が納得して歩めることなんだ。

この記事をシェアする

「ひとりで戦う」の記事

フリーライターの宿命。血を吐きながら原稿を書き続けた(ひとり断酒会 3)

「いじりに負けたくない」冬でも「ホットパンツ+タンクトップ」で街を歩く理由

「もうプロレス以外のことはできない」51歳の達人・ディック東郷の深き世界(プロレス月光物語 3)

相撲界初⁉︎ コロナ禍の「エア相撲大会」 ひとり相撲の動画で勝負

「プロレスで無限に成長したい」次代のスター候補・吉田綾斗がローカルインディーにこだわる理由(プロレス月光物語 2)

「インディーは反骨心」を体現する若き異端児・阿部史典(プロレス月光物語 1)

「ベトナム行きに反対したけど止められなかった」戦場ジャーナリスト・沢田教一の妻サタさん

乳がんで左の乳房を部分切除。ひとりの闘病の末に得られた「新しい人生」

35歳で食道がん、死への恐怖と戦う先に見えた灯火