「サブカル沼」に沈んだ青春が、クリエイターをつくる

『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』シリーズで知られるライター・神田桂一さん。DANROで連載中のエッセイ『青春発墓場行き』では、彼の暗く鬱屈した青春時代が赤裸々に描かれています。その魅力と神田さんの創作の源泉について、DANRO編集長・亀松と編集者・松本が深掘りしました。

「サブカル特有の暗さ」が刺さる理由

亀松:今回は『青春発墓場行き』というDANROの連載についてお話したいと思います。『青春発墓場行き』とは、ライターの神田桂一さんが書いてくれたエッセイですが、松本さん、何かひとこと感想を言うとしたら、どんなものでしょう?

松本:えーと、暗いですよね・・・

亀松:暗い(笑)。暗い青春・・・

松本:暗いんですよ。ただ、暗いといっても、読んでいて気持ちが沈んでいくというのとはちょっと違う、サブカル特有の「青春の暗さ」を感じさせる連載でして。サブカルチャーと出合い、人とは違う青春時代を過ごしてしまった人は、読むと痛みを感じと思いますね。でも、どこか気持ちよさもある・・・。

亀松:なるほど。読んだことのない人のために簡単に説明すると、この連載は、神田さんが、高校から大学、そして社会人へという10代から20代にかけての青春期に「明るい青春」を過ごせなかったという思い出を、いろいろなエピソードを交えながら、つらつらと書いているものなんですよね。

松本:私にとって、神田桂一さんは長年の友人で、彼自身のことは比較的よく知っているつもりです。「あの神田くんにはこんな背景があったのか」と、友人として思うところがあるといいますか。そういう部分も含めて、なかなか興味深い連載ですね。

亀松:確かに、知っている人から見ると、神田さんの新たな一面が見えるのかもしれないですね。

松本:この連載は、高校、大学、そして社会人という長い時間軸に沿って展開していくんですけど、一番暗さを感じるのは高校時代なんですよね。思うようにいかないもどかしさ、なまじ頭が良かったがゆえに「サブカル沼」にはまってズブズブ沈んでいく青春の翳りが描かれています。おそらく、この『青春発墓場行き』という連載タイトルは沢木耕太郎さんの『深夜特急』からきているものですよね。

亀松:その通りです。

松本:連載の最初のほうでは、1990年代に流行したポップスの歌詞が引用されます。サブカル知識の厚みのなせる業ですね。

亀松:なるほど(笑)

松本:これは、ある種のインテリジェンスです。多くの人からすればムダ知識と感じられるかもしれない。けれど、それこそが売れっ子ライターである現在の神田さんを形作っているのではないかと思うんですね。

亀松:なるほどね。

勉強もスポーツもできる優等生が「サブカル沼」へ

松本:みなさん、神田桂一さんの名前は聞いたことがあっても、詳しくは知らないかもしれませんね。よく知られている仕事でいうと、菊池良さんと共著で出した『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』という文体模写の本。いろいろな文豪たちの文体で、カップ焼きそばの作り方を描写するという現代の奇書です。どんな文豪が出てくるかというと、村上春樹とか。

亀松:あとは、太宰治とかね。

松本:それから、誰が出てましたっけ。

亀松:芥川龍之介とかもありましたかね。

松本:あった気がしますね。この本が、めちゃめちゃ素晴らしいんです。「この文豪、確かにこういう文体だよね」と、笑ってしまう感じ。文体模写に象徴される神田さんの才能は、厚いサブカルチャー知識に裏打ちされているからこそなのかな、と。『青春発墓場行き』の連載は、そういう読み方もできて、非常に興味深いです。

亀松:神田さんの原点が見える、と。

松本:この連載を読む限り、神田さん、中学生くらいまでは割と順調に来ていました。しかし、中学校で先生に、つげ義春の『ねじ式』を薦められ、道を踏み外してしまうんですよね。そこから鬱屈とした青春が始まるんですよ。それまでは、非常に頭もよく、清く正しく明るくて、生徒会長にもなっちゃうような中学生だった。が、そこから、いきなり転落してしまう・・・。

亀松:その話は、連載8回目の<サブカルクソ野郎に青春はできない…「つげ義春」が僕の人生を変えた>という回で描かれていますね。僕はこの回を読んだとき、すごく意外な感じがしました。というのは、僕の知っている神田さんは、エッセイのタイトル通りの「サブカルクソ野郎」という感じの人だからです。だけど、中学時代は生徒会長とかになるような、運動もできれば勉強もできるタイプだったと書いてあって、信じられなかったんですよね。

松本:神田さんと交流していると、確かに過去の栄光の残滓が垣間見えたりはするんですよね。もしかしたら王道を歩んでいた時代があったんじゃないか、と感じさせる片鱗はあるんです。でも、表面が厚くサブカルでコーティングされているので、ふだんはそこが見えてこないんですよね。

亀松:そうなんですね。

松本:ただ、神田さんの「面白いものを書いて、読む人を笑わせたい」という気持ちは、間違いなく過去のサブカル浸けの日々から生まれているのでしょうし、現在の活躍を支えるバックグラウンドとして、非常に重要だろうと思います。一方、この鬱屈とした青春が人として幸せだったかというと、それはわかりません。いま輝いているコンテンツメイカーも、鬱屈とした青春を過ごしていた。これは多くの人にとって救いとなるかもしれませんね。

亀松:そうですよね。いろんなクリエイターの人がいて、青春の過ごし方もそれぞれだと思うんですが、神田さんの場合、こういう鬱屈した青春があったからこそ、「表現したい」「人に伝えたい」という気持ちがより強いのかなと思いました。

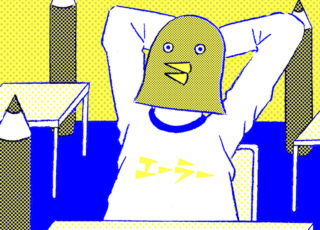

絵と文が共鳴する、不思議なイラストの力

松本:加えて、この連載で特筆すべきはイラストだと思うんですよ。

亀松:ああ、なるほど。

松本:イラストを担当しているのは、戸梶文さんというイラストレーターさんですね。この方のイラストが本当に素晴らしい。すごく不思議なテイストで、私のボキャブラリーでは、その魅力をうまく伝えられないのですが。

亀松:確かに言葉で表現するのが難しいので、イラストを直接、見ていただくのがいいですね。現実と非現実の間を行き来しているというか、抽象的な世界を描いた絵というか。もしかしたら神田さんの心象風景なのかもしれないんですが、独特なイラストですね。

松本:連載の内容とマッチしているんですよね。「戸梶さんの才能は素晴らしい」とこの連載を見るたびに思っていました。戸梶さんにイラストをお願いすると決めたのはどなたですか? 神田さん? それとも亀松さん?

亀松:実は、連載をやりましょうというときに、神田さんから「イラストレーターを自分で選びたいんですけど、いいですか?」という話があって、神田さんが戸梶さんを紹介してくれたんですね。

松本:なるほど、そうでしたか。この連載にぴったりのイラストで、神田さん自身が選んだというのは納得できます。すごくポップでありながら、シュールというか。

亀松:そうですね。

松本:戸梶さん自身の作風も魅力的ですし、神田さんの人となりをある程度わかっていないと、ここまで描けない気がします。そういう意味でも素晴らしい。

亀松:なるほど。

松本:私の拙い説明では、みなさんに十分魅力をお伝えできないので、ぜひ連載をご覧ください。

亀松:僕もすごい好きなイラストで、神田さんの青春にマッチしているなと思います。

サブカル沼は「創作の泉」なのかもしれない

松本:この『青春発墓場行き』という連載を、どんな人にお薦めしたいか、勝手に考えてみました。2021年に公開され、話題となった邦画『花束みたいな恋をした』。あの映画を見て「痛っ!」と思いつつ、でも語らずにはいられないタイプの人に、ぜひ読んでいただきたいです。

亀松:なるほど。『花束みたいな恋をした』は、神田さんもこの映画を見て、感想記をDANROで書いてくれています。なので、興味があったらそちらも読んでいただけるといいなと思いますね。ちなみに、松本さんは、神田さんの青春と似たような青春を送っていたんですか?

松本:さっき神田さんの青春を、さんざん「暗い」とdisりましたが、私はさらに輪をかけて暗い青春でした。

亀松:さらに暗いんですね(泣)

松本:だから、人のことは言えません。でも、やはりその青春が、ものを作る活動を支えているのだろうと思います。やっぱり創作の原点は「暗さ」――「満たされなかった何か」なのかもしれませんね。

亀松:人によっては、サブカル沼にハマる時期が全くない場合もあるでしょう。でも、あるとき、そういう沼に落ちて、ずっとそのままの人もいるんでしょうね。あるいは、途中で沼からはい上がってくる人もいたり。なんなんですかね、サブカル沼って?

松本:サブカル沼・・・。神田桂一さんの場合、中学生以降ずっと沼に浸り続け、売れっ子になった現在は沼の主と化しているわけですが、そもそも、そこに沼があったからこそ、才能が花開いたとも言えます。だとすれば、私たちはサブカル沼の存在を「ありがたい」と思うべきなのでしょうね。

※この記事は、DANRO編集部が運営するPodcast「DANROラジオ」の内容をもとに作成しました。

この記事をシェアする

「ひとり趣味」の記事

ひとり音楽と猫と山下達郎(AIショートノベル 8)

宇宙人に遭遇したときに歌いたい「この素晴らしき世界」

ひとり時間に「手紙」を書くと、ゆったりした時間が戻ってくる

江戸城の「富士見櫓」をめぐるミステリー。江戸時代のものか、復元か?(ふらり城あるき 11)

なぜ人は「鼻歌」を口ずさむのか? スピッツの「ロビンソン」をきっかけに考えてみた(いつも心にぼっち曲 7)

田んぼの真ん中にバリ風の「ヨガ道場」を建てた女性 なぜこんなものを作ったんですか?

「僕はどれだけ拍手に元気づけられてきたんだろう」コロナ禍で40周年をむかえたスターダスト☆レビュー

SNS疲れで眠れない夜、谷山浩子の「銀河通信」が心を軽くしてくれる(いつも心にぼっち曲)

ひとりぼっちの小学1年生を励ましてくれた「日陰のアサガオ」