バンド「たま」を組んだときの話(元たま・石川浩司の「初めての体験」7)

僕が初めてきちんと組んだバンドは「たま」である。「さよなら人類」で紅白歌合戦にも出演したバンドだ。読者の中には、僕を「たまのランニング」と認識して、コラムを読んでくれている人も多いのではないだろうか。バンドが解散してから17年が経つが、いまだに「たま」の印象は強いようだ。そこで今回は、メンバーとの出会いと、たまがどうやって生まれたのかを書いてみようと思う。

ライブハウスで出会ったディープなやつら

もう40年近く前になる。上京したばかりの僕は、ソロでギターの弾き語りをしていた。ライブハウスをまわり、オーディションやオープンマイク(飛び入りで歌うイベント)に出ていた。

その頃、北千住の「甚六屋」という今はなきライブハウスで、たまでギターを務めた知久寿焼と出会い、すぐに意気投合した。彼は当時、高校生だった。これがたまのメンバーとの初めての出会いであった。

この頃は、そのほかにもたくさんのミュージシャンと出会った。後に「ホルモン鉄道」というユニットを組む大谷氏、「パスカルズ」を一緒にやることになるあかねとうつお、特殊音楽家のとうじ魔とうじ、池袋の路上シンガー青木タカオなど、今も同じステージに立つ面々と、わずか半年ぐらいの間に次々と知り合った。

彼らに共通しているのは、売れるための商業音楽をやっていなかったことだ。どんな音楽かというと、オリジナリティの塊みたいな音楽だ。言葉の力が強過ぎて、くつろいで楽しめる「イージーリスニング」とは対極にあるような、しかし一度深みにはまると抜け出せない、文学的で、芸術的で、ディープな音楽だった。

先輩ミュージシャンで言えば、三上寛、遠藤賢司、友部正人、あがた森魚、原マスミ、友川カズキなどの系譜と言ったらいいだろうか。ミュージシャン仲間からは高い評価を得ているが、社会に受け入れられるには癖が強すぎる、そんな人々だった。

いきなり家にやってきた変なやつ

せっかくそういう癖のあるミュージシャンと知り合いになれたので、僕はシンガーの山下由とふたりで、マイナーなミュージシャンたちが集う「地下生活者の夜」という定例イベントを開催することにした。

それと同時に、山下由と「ころばぬさきのつえ」というユニットを結成し、定例イベントに出演するようになった。メンバーは僕と山下が固定で、残りは「その場でやってくれそうな人」を集めて演奏をした。つまりメンバーは不定で曲は即興。バンドとも言えないユニットだったのだ。

「ころばぬさきのつえ」のライブは、とにかくはちゃめちゃだった。メンバーがシーツの中に入ってモゴモゴ動いて演奏したり、客の前で飯をガツガツ食べる様子をただ見せたり、歯磨きをしながら踊ったり、ゴミを頭から被って歌ったり、ステージと客席の間に新聞紙を張り、穴を開けて顔だけ出して歌ったりと、とにかくなんでもありのステージだった。

この頃に、2人目のたまのメンバーと知り合った。キーボードを務めた柳原陽一郎だ。その出会いも衝撃だった。彼が、僕のアパートをいきなり訪ねて来たのだが、第一声が「ここ、いつでも麻雀できると聞いて!」だった。

以前、僕のライブに来てくれたことがあって、「こいつは面白い」と思ってくれていたらしい。お互い同じ町に住んでいたので、自転車をシャコシャコ走らせて来たという。

そう、柳原陽一郎とは、音楽とはまるで関係ない麻雀仲間として親しくなったのだ。ただ、その後すぐに、彼もまた自然と「ころばぬさきのつえ」のステージに上がるようになったのだが。

一度きりのバンドのはずが…

さて、前述のイベント「地下生活者の夜」も2年が経ち、25回目を迎えるタイミングで、ひとつの企画が持ち上がった。イベントにはそれまで、多くのミュージシャンが出演してきたが、ソロの弾き語りが多くちょっとマンネリ感も出てきていた。そこで、「この日限りの即興ユニットを組むのはどうだろう」という話になったのだ。

そこで知久寿焼が言った。「『ころばぬさきのつえ』も面白いけど、あまりにパフォーマンス要素が強すぎるので、少し音楽的にした感じのをやってみない?」と。

そこで、僕と知久寿焼、柳原陽一郎の3人が、1回こっきりのお遊びバンドを組むことになったのだ。それぞれ自分のソロ曲を交互に歌い、残ったふたりがバックにまわるという形だったのだが、曲のイメージはひとりで歌っている時とはまったく違う感じになった。

1度きりのバンドなので、バンド名を考える必要はなかったが、音楽情報誌にライブ情報を載せる必要があったため、その頃よく弁当屋で買っていた「かきあげ丼とハンバーグ弁当」をバンド名にした。そんな適当な感じだったので、ライブ中に一度もバンド名を名乗ることもなくライブを終えた。

ライブの客は身内や他の出演者が多かったが、その反応が意外にも良かったので「あれ?これって面白いかも」と思って、1回こっきりのお遊びを継続することにした。

バンド「たま」の誕生

バンドを継続するのならバンド名も真面目に考える必要がある。そこで、メンバーみんなが僕のアパートに集まり、徹夜で考えた。「松葉崩し」はどうだろう。ちょっとイロモノ色が強いかな。「ゴミ」はどうだろう。パンクバンドっぽいかな。そうこうする内に、次のような感じで安易に決まった。

「もう、名前としてしか意味のない言葉でいいんじゃない? そこらの野良ネコを呼ぶような。たま、とかさ」

それから活発に活動をするようになった。だが、お客さんもそれほどは増えず、結成から2年後に柳原が「もう解散するか~」と言い出した。そこで知久が慌てて「ベースを入れてさらにきちんとやろうよ」と提案し、ベースを募集することになった。

当時はもちろんインターネットがないため、チラシでベースを募集したのだが、応募してきたのはたったひとり、滝本晃司だけであった。ライブで共演したことがあり、知っている人だったので「ああ、あの人なら良さそうだね」とすぐに決定し、たまは4人体制となった。

しかし貧乏な僕らは音楽スタジオを借りるお金すらなく、リハーサルは柳原の家の隣にある社宅の跡だった。空き家なので電気もなく、蝋燭を灯して「音を立てるなよ~」とひそひそ声で練習した。そんな馬鹿なリハーサルをしているバンドは、さすがに当時でもいなかった。

その後、「空き家から夜毎、妙な声や鐘の音が聞こえてくる」と噂になり、そこでの練習はさすがにピリオドを打たざるを得なくなった。こんな感じで、僕らは練習を重ねていたのだ。

いまでも音楽活動を続ける「たま」メンバー

そんな僕らがその数年後、紅白の檜舞台に立つことになるなんて、どんな占い師でも予想することはできなかったであろう。

その「たま」も解散してから17年が経つ。その後、大売れしたメンバーはいないが、今でも4人それぞれ、音楽でなんとか食い繋いでいる。自分の好きなことしかできない不器用な人間たちである。

そんな僕らに少しでも興味を持たれた方は、ライブを見にきてもらえたら幸いである。僕らも還暦が迫り、いつまで活動ができるか保証はない。

現在、新型コロナウイルスの影響で社会情勢が激変している。出演予定だったライブもほとんどが中止や延期になった。こんな時だからこそみなさんに言いたい。何事も興味を持ったらすぐに始めてみよう。この先、何が起きるかはわからないのだから。

◇

僕は2004年に『「たま」という船に乗っていた』という本を出しました。このコミカライズ版が2021年1月8日から、双葉社のwebマンガサイトで始まります。漫画は原田高夕己先生で、月2回の連載です。興味のある人はぜひ、こちらも読んでもらえると嬉しいです!

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

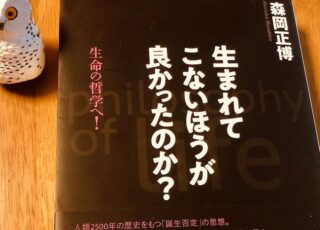

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」

「家でパンツ一丁で酒を飲む」フィンランド人のひとりの楽しみ方