放課後に何か期待してるの?(青春発墓場行き 1)

フリッパーズ・ギターが「意味なんてないさ」(『ビッグ・バッド・ビンゴ』1990年)と歌ってから7年後。阪神大震災から2年後の1997年、僕は高校3年生だった。フリッパーズの歌詞に触発されるように、僕の所属する3年E組は、異様とも言える空気が支配していた。

それは「青春」をするなんてダサい、という空気である。今、振り返ってみると、『ビッグ・バッド・ビンゴ』が収められたアルバム『カメラトーク』は、青春の儚さや感傷的な想いを歌にしたものが多いのだけれど。僕は、自分のクラスのことを、半ば自虐的に、普通科ではなく、精神科と呼んでいた。

大阪の玉造という場所にある僕の学校は、近くに、リリパットアーミーという中島らもの事務所があったり、繁華街の心斎橋に自転車で行けたこともあり、手の届くところにサブカルチャーがあった。

学校をさぼって街をぶらぶらしていたらもさんに傾倒していた僕は、3年の時点で、完全におちこぼれていた。僕の学校は一応進学校で、2年生から、文系と理系に分かれ、3年になるとさらに国立、私立と枝分かれする。当然、僕は、落ちこぼれの吹き溜まりである私立文系コースに押し込まれた。

もともとが旧制女学校ということもあり、女子の多い学校だったが、私立文系ともなると40人クラスで女子が30名。男子10名。こんな恵まれた環境で、僕らは、青春を“しないための”の努力をすることになる。

まず、当時流行っていたポケベルを持つことを、僕たちは牽制しあった。「ポケベルなんていらへんよな?」「まさか女と連絡をとるわけでもないしね」。結局、自主規制の果てに、誰も持つことのないまま卒業することになった。

またある日の放課後、数人の男子友達と何気ない会話をしていたときのことである。当時一番仲の良かった友人Yが、「なんで放課後に残ってんの?もしかして何か期待してるんとちゃう?」と言い出した。この言葉で、翌日から、放課後に残る男子がひとりもいなくなった。授業が終わったとたん、男子は秒速で教室から出ていった。

さらには、バレンタインデーの日に、男子の約半数が欠席するという事態にまで発展し、よしんばクラスの女子から告白されても絶対に断らなければならない、という空気が完全に出来上がっていた。

青春に復讐できたものはいない

なんでこんなことになってしまったのか。本当は僕だって彼女が欲しかった。ウォークマンで、岡村靖幸の『あの娘僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろう』(1990年)を聴きながら、僕も「青春で1、2、3、JUMP」を決めたかった。しかし、完全に僕も、いつの間にかあの空気に加担していたひとりであった。

これは、90年代的ニヒリズムの亡霊であり、呪いだ。僕らはそれに絡め取られてしまった。亡霊を振り払い、呪いが解けたのは、社会人になってからである。(つまり、大学時代もろくなことはなかった)。

先日、高校の同窓会があった。我々E組の男子面々が何十年ぶりに揃ったのである。「放課後に何か期待してるの?」で有名なYは、全国紙の新聞社の社会部で記者として、贖罪を抱えて生きていた。あるものは商社、あるものは実家の会社を継ぎ、またあるものは旅行代理店に勤務していた。

みんな、今ある持ち場で懸命に働き、人生を謳歌しようとがんばっていたが、青春に復讐することができたものはいなかった。そして、クラスメイトの一人は、同窓会に来なかった。引きこもりになってしまったのだ。彼は、僕らにかけられた呪いをすべて背負って、引きこもってしまったのではないか。そんな思いが頭から離れなかった。

僕らは集まって開口一番「俺ら、アホやったな」と、誰ともなくつぶやいた。それ以外の言葉は必要なかった。全員、この言葉をぐっと噛み締めた。フリッパーズの歌詞がよぎる。「本当のことを知りたいだけなのに、夏休みはもう終わり」(『ドルフィン・ソング』1993年)。本当のことを知ったときには、夏休みはとっくの昔に終わっていた。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

「こういう人たちと一緒にやるのは絶対無理」東大での絶望から将棋ライターの道へ(私と東大駒場寮 10)

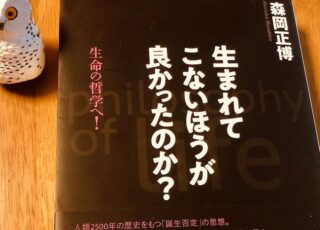

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「駒場寮明け渡し」から20年〜写真で振り返る「2001年8月22日」(私と東大駒場寮 9)

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい