シナモンは甘酸っぱい青春の味なんてしなかった(青春発墓場行き 3)

青春のかけらもない、暗い、落ちこぼれた高校時代を過ごした僕は、一浪後、なんとか大学に入ることができた。関西にある、同志社大学と関西学院大学に合格し、僕はどちらに行こうか迷いに迷った。

親からは同志社大学に行けと言われたが、僕は、同志社大学よりやや偏差値が下がるが、大学デビューにうってつけの関西学院大学を選んだ。その大学は、兵庫県西宮市の閑静な住宅街のなかにある、シャレオツ大学で、関西における合コンでは、敵なしと言われていた。

今、人生をやり直せるならこのときに戻りたいかもしれない。僕はまるで自分をわかってなかった。自分が合コンなんかに出る柄ではないことを。まずもって、誘われもしないことを。

僕は最初に行ったテニスサークルの新歓コンパで、この大学には向いていないことを悟り、キャンパスライフというものを謳歌できると勘違いしていた自分を呪い、このコンパにいるやつら全員をハートマン軍曹の元に送り込みたい衝動に駆られた。

人生というビデオテーブを巻き戻すと、大学時代のところだけ、静止画のようになっていると思う。それくらい、何もしなかった5年間であった(1年留年した。その話はまた別の機会に)。

「それって食べていいの?」

そんな僕にリア充のチャンスがまわってきたのは、1年から2年に移ろうとする春のこと。僕は音楽系のクラブに入っていた。そこの同じ学年の女の子とあるキッカケで仲良くなって、デートにこぎつけたのである。もうドキドキである。

初めてのデートは、神戸だった。神戸で一番の繁華街である三宮で待ち合わせをした。阪急電車に乗って僕は、一人暮らしをしていた甲東園駅から、阪急三宮駅まで向かい、待ち合わせ場所にいった。

当時、世の中はカフェブームで、僕は、関西の情報誌『meets』を熟読し、シャレオツなカフェに目星をつけ、トアロードにあるカフェに入った。メニューを見たが、よくわからないのでとりあえず無難なカフェラテを注文した。彼女は、カフェモカだったかよく覚えてないが、注文したような気がする。

壁にはシャレオツ雑誌が、表紙を面だしにして飾られていた。何とも90年代後半の風景である。『BRUTUS』『relax』『スタジオ・ボイス』etc…。『テレビブロス』と『クイック・ジャパン』と『ファミ通』を愛読していた僕には縁のない雑誌だった。

僕はただ、表紙をぼーっと眺めていた。この間、彼女とは何もしゃべっていない。そろそろ何か話さなければ。そのとき、絶妙なタイミングでカフェラテが運ばれてきた。「やっと来たね」僕は言ったが、そんな遅くなかった。辻仁成感が出て、めちゃめちゃ恥ずかしいじゃないか。

カフェラテのソーサーには、何か、棒状のものが乗っかっていた。ブルボンのクッキーのようだった。僕は甘いものが好きなので、お茶受けかと思って躊躇なくかじった。何かが欠けた音がした。それは、カフェラテに混ぜて風味をつけるためのシナモンだったのである。

「え、それって食べていいの?」

彼女の攻撃がはじまった。

「あ、いや、なんかおいしそうだったから。でも、これ食べたらあかんやつやったね」

「それたぶんシナモンだよ。それで、混ぜるんだよ」

顔が真っ赤になっていた。

「このシナモン、君にあげるわ、何かに使えるかもしらんし」

そうやって僕は無理やり彼女にシナモンを渡し、ふたり分の勘定をして、ひとりカフェを出た。

欠けたシナモンは青春の象徴

今、そのシナモンはどうなってるかって? 実は僕の手元にある。なぜなら、僕らふたりは結婚したから……んなわけない。ただ、この後、僕はこの子と実際に付き合ったのだ。2年間。この女の子がはじめての彼女になった。僕の何がよかったのか、さっぱりわからないけど。

その日々は、欠けたシナモンのように、刺激的で、でもぎこちなくて、そして、愛おしかった。だから、僕にとってシナモンは、二度と戻ってこない青春の象徴なのだ。

どうでもいい追記を。当時、同じクラブで一番仲の良かったSも、同じく人生で初めてのデートにこぎつけていた。彼らは映画を観に行こうということになり、Sが選んだ映画は当時ヒットしていた『メリーに首ったけ』。まごうことなき下ネタ映画である。Sは何がしたかったのか。案の定、ほどなくしてSの恋は終わった。

こうして大学生活でも、たいした青春ができないまま、僕は社会人になり、東京に行くことになる。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

「キラキラした老後」なんて幻想? 定年で「不機嫌な人」にならないために

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

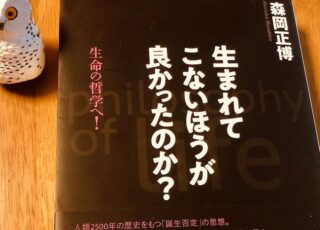

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」