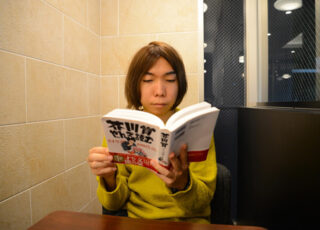

「駅そば」を1万杯以上食べた男 「好きだから、つゆの最後の一滴まで残さない」

日本各地の駅構内やその周辺にある立ち食いそばの店「駅そば」。電車待ちのちょっとした時間に利用するという人も多いかもしれません。フリーライターの鈴木弘毅さん(44)は、そんな駅そばのプロです。これまでに約2900軒の店を訪問し、1万杯以上食べたといいます。その成果として、『全国駅そば名店100選』(洋泉社)などの「駅そば本」を何冊も書いています。なぜ、そこまでこだわりがあるのか。鈴木さんに駅そばの魅力について聞きました。

年間500杯、食べても飽きない

そもそも「駅そば」の定義とは何なのでしょうか? 鈴木さんは「簡単にいえば、駅構内または駅から徒歩圏内(概ね5分以内)に存在している、そばを主力メニューとしているお店。安さと早さも重要なポイント」と説明します。

鈴木さんが食べるのは、年間に500杯程度。それでもまったく飽きることはないそうです。「本当に駅そばが好きなんですよ。もし仕事と割り切っていたら、1日20食でも食べられるかもしれませんね。味だけみて残せばいいですから。でも、僕は好きだから、つゆの最後の一滴まで残さないんですよ」

駅そばの魅力は「早さ、安さ、そして個性」という鈴木さん。日本全国をまわると、それぞれの土地の地域性が出ていて面白いそうです。「たとえば、九州には『丸天』というトッピングがあります。最初『これはなんだ?』と思いました。魚の練り物を揚げたものですが、九州では定番なんです」

最近の駅そばの傾向はあるのでしょうか。長年ウォッチを続けている鈴木さんに聞いてみると「2つある」といいます。

「まず、お店がどんどん本格化していますね。昔は工場で茹でて、店では熱湯をくぐらせるだけの『茹でそば』がメインだったんですが、いまは店内で茹でる『生そば』が増えています」

もうひとつの傾向は?

「女性客が増えていますね。お店側も女性が入りやすいように工夫している。店内の雰囲気が明るくなり、綺麗になった。立ち食いではなく、椅子を増やす店も多いですね」

姫路の「駅そば」に衝撃を受けた

鈴木さんが駅そばに決定的にハマったのは、今から23年前。大学3年生のとき、阪神大震災のボランティアに参加しようと思って関西に行きました。そこで出会った駅そばが衝撃だったといいます。

「姫路駅にある『えきそば』という店でそばを食べたんですが、そばつゆのなかに中華麺が入っているんですよ。これは驚きました。そば粉が一切入っていない。そこで僕は勘違いをしました。関西のそばはこういうものなんだ。東京と違いすぎるぞ、と。全国をまわったら絶対面白いに違いないと思ったんです」

大学卒業後はライターの仕事をしていたという鈴木さん。編プロに勤めて競馬ライターをやったり、医療系の本のゴーストライターをしたりしていたそうです。しかし、今振り返ると、当時はまだ「迷走期だった」といいます。

「変なライター名をつけて個性を出そうとしていました。名前が鈴木でインパクトがないから、『鈴木アシュラフ弘毅』と名乗って。アシュラフはアラビア語で『偉い人』という意味です(笑)。経済的にも厳しく、近所の川で釣りをして食べていた時期もありました」

「駅そばライター」の夢は広がる

鈴木さんは2002年に自身のホームページを開設し、駅そばなど旅全般の情報の発信を始めました。

「いまでこそライターを目指す人がウェブで発信するのは当たり前ですが、当時はそんな人はあまりいませんでした。周りからは『意味がないからやめたほうがいい』と言われていました。でも、4年間書き続けた。そして、2006年に交通新聞社から、駅そばの単行本を出さないかという話がきたんです。これは嬉しかったですよ」

現在、1年のうち100日程度は日本のどこかの旅先にいるという多忙な生活を送っています。各地の駅そばを食べながら、新しい本の企画を練っているそうです。

「これまでの『駅そば本』は、カタログ的な本が多い。今後は広く浅くではなく、狭く深く取材した本も書きたいと思っています。たとえば、キッチンに潜入して、作っている過程を全部取材する。店長さんの私生活をのぞいてみるのもいいですね」

さらに、鉄道の駅にとどまらず、バスターミナルやフェリー乗り場など「交通ターミナル全般のお店を取材したい」と、鈴木さんの夢は広がっていきます。

「特に船旅はドラマがありそうじゃないですか。アジアなどの海外にも行ってみたい。駅食をテーマに、日本と比較してみたいですね」

この記事をシェアする

「ひとり趣味」の記事

「サブカル沼」に沈んだ青春が、クリエイターをつくる

ひとり音楽と猫と山下達郎(AIショートノベル 8)

宇宙人に遭遇したときに歌いたい「この素晴らしき世界」

ひとり時間に「手紙」を書くと、ゆったりした時間が戻ってくる

江戸城の「富士見櫓」をめぐるミステリー。江戸時代のものか、復元か?(ふらり城あるき 11)

なぜ人は「鼻歌」を口ずさむのか? スピッツの「ロビンソン」をきっかけに考えてみた(いつも心にぼっち曲 7)

田んぼの真ん中にバリ風の「ヨガ道場」を建てた女性 なぜこんなものを作ったんですか?

「僕はどれだけ拍手に元気づけられてきたんだろう」コロナ禍で40周年をむかえたスターダスト☆レビュー

SNS疲れで眠れない夜、谷山浩子の「銀河通信」が心を軽くしてくれる(いつも心にぼっち曲)