就職氷河期どまんなか、僕はモラトリアムに逃げていた(青春発墓場行き 5)

「君はただ漫然と生きていていいのか」

2002年、大学3年生の秋、僕が手にとった一冊の本。上記のような出だしから始まるこの書籍は、『絶対内定』(杉村太郎/マガジンハウス)と言った。

世は就職氷河期真っ只中。周りの同級生が必死に就職活動をするなか、僕はそれをただ、ぼーっと眺めていた。アホらしかったからである。

僕らのとき、就職活動をするには、まず、「リクナビ」というサイトに登録をし、目をつけた企業に登録することから始まる。そうすると、説明会やらエントリーシートが送られてきて、第一次選考が始まっていくというもの。他にも企業のサイトから直接登録することもあるし、リクルーターというOBに直接会うことによって、違うルートから面接に進むこともあった。

当時は、就職活動といえば、まず「自己分析」だった。僕はこの言葉が大嫌いだった。

自分を、シートなどを使って分析して、どういう仕事に向いているか、何がしたいのかを分析していく。そして志望する企業を決めていくというプロセスのことだ。これをいかに熱心にするかが、成功するかどうかのカギだと言われていた。

僕は正直、鼻で笑っていた。自己分析なんて、生きていくなかで自然とおこなっていくものだろう。この歳にもなって、やりたいことがわからないなんて、どういう人生を送ってきたんだ、と。

しかし、蓋を開けてみると、あんまり何も考えていなさそうなウェーイ系が、自己分析を熱心にして、結果、志望動機、自己PRをちゃんとマスターしていき、彼らがどんどん大手企業に内定を決めていった。僕のような者は、面白いくらいに面接にも進めなかった。

僕は世の中を呪った。メジャー感のあるやつ、要領のいいやつ、声のでかいやつが結局は勝つ世界なんだ。それは就職活動でも、ひいては社会人になっても同じなんだ、と。

「絶対内定」の言葉が胸に突き刺さる

振り返って。じゃあ自分は何がしたいのか。それは、雑誌に関わって生きていくことだった。踏み込んでいうと、雑誌の編集者がしたかった。その一方で、洗剤にも、自動車にも、保険にも、スーパーにも、薬品にも、樹脂にも、倉庫にも、興味はなかった。だから、どうやっても、そのような業界の志望動機も自己PRもつくることはできなかった。

かといって、マスコミは高倍率で、入社できるのは志望者のなかのほんの一握りだ。自分がそれに選ばれるとは到底思えなかった。そんなときに、わらにもすがる思いで手にとったのが、『絶対内定』だったのである。僕の自己啓発本デビューだった。

「君はただ漫然と生きていていいのか――」。胸に突き刺さる。

この本はとにかく徹底的に「自己分析」を通じて読者を追い込む。自分ととことん向き合うことが必要とされる。しかし、僕は、熱い夢を語れるほど、ピュアな人間でもなかったので、途中で投げ出してしまった。

結局、僕はモラトリアムに逃げていただけだった。周りのように、生活の糧を得るために割り切って興味のない仕事につく覚悟もなければ、自分のやりたい仕事を一生の職業にする覚悟もなかったのだ。それは誰よりも自分がわかっていた。自分に自信がなかったのだ。

そもそも僕にはトラウマがあった。大学一回生のとき、いつでもシフトに入れると言われたコンビニのバイトに落ちた。僕は社会に必要とされていないんだと、このとき思った。それ以降、僕はバイトの面接を受けるのが怖くなった。

そして僕は就職活動を投げ出し、もう一度人生について考えることにした。いったい僕の居場所はどこなんだろう。どこにもないのではないだろうか。サラリーマンになったとしても先行きが暗いのは、なんとなく予想された。

そして、僕が選んだ道は、2単位を残し、留年することだった。要するに、モラトリアムの引き伸ばし。卒業式にも、そのあとの親睦会にも出なかった。卒業旅行にも行かなかった。僕の4年間は静かに幕を閉じた。そして、孤独な5年目がスタートしたのだった。

この記事をシェアする

「ひとり思考」の記事

「キラキラした老後」なんて幻想? 定年で「不機嫌な人」にならないために

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」

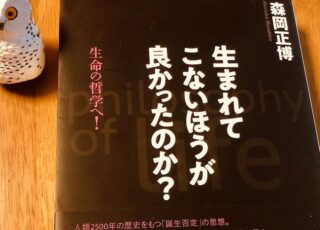

「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」